鉤篙,由竹竿握柄、硬木製的鉤篙齒及鉤篙封(三股絞製的繩圈)組成。鉤篙的竹竿本身有弧度,且與鉤齒呈60度交角,使其更能吃力,相接處還會纏繞鉤篙封加固,不會因鉤重物而鬆脫。

鉤篙功用多,舉凡鉤網、鉤繩、鉤浮筒都可使用,船隻出返航時,鉤篙也能定在陸地一定點,船員施力將船推出港或拉回岸。

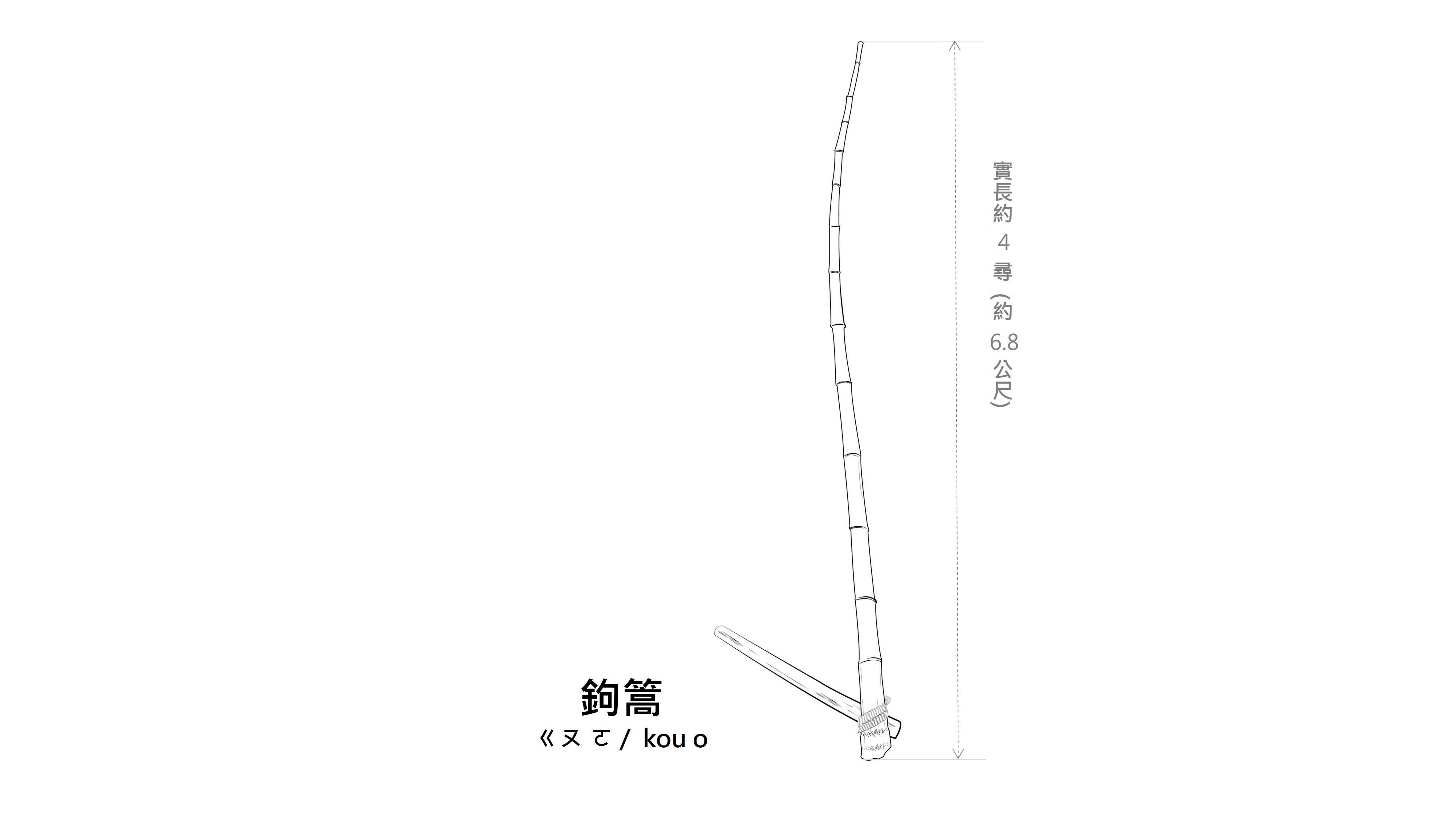

早期沒有起網機或機動裝置輔助,無論羈𦁧(ㄍㄧㄝˋ ㄇㄛㄥ^/kieˋmoyng^,將事先放入海中的蝦皮窗拉出水面掛漁網) 或收網都得靠人力操作,漁船上至少會放三至四支鉤篙備用,有長有短,最長的鉤篙有達四尋(ㄑㄧㄝㄥˋ/ tshiengˋ,ㄧ尋為成年男子張開雙臂的長度),方便海上作業使用。

漁人每天會出海兩次收成漁獲,確保魚鮮。當船開到漁場,便會用鉤篙鉤起漁網尾端,拉到船上、將漁獲倒入籮筐後再把網放回海中。在北竿橋仔海域,由於潮水流速較急,通常會選在退潮時出海,根據橋仔漁民黃鵬武(1950-)先生所述,最好挑在有點潮水的時候收網,漁船容易配合作業轉向操縱,鉤網所費的力氣也較少,相對輕鬆。

在尼龍網之前,傳統麻製或紗製網需定期更換清潔,延長使用壽命。更換漁網亦會用鉤篙,因蝦皮窗有相當重量,往往需要三到四位船員一同拉四尋長的鉤篙,部分船員視情況手持鉤篙協助,往水裡鉤到蝦皮窗的下樑(ㄚ ㄌㄨㄛㄥˋ/ a luongˋ),使盡力地拉出水面半尋,先掛下面兩端的網耳、再掛上面的網耳。