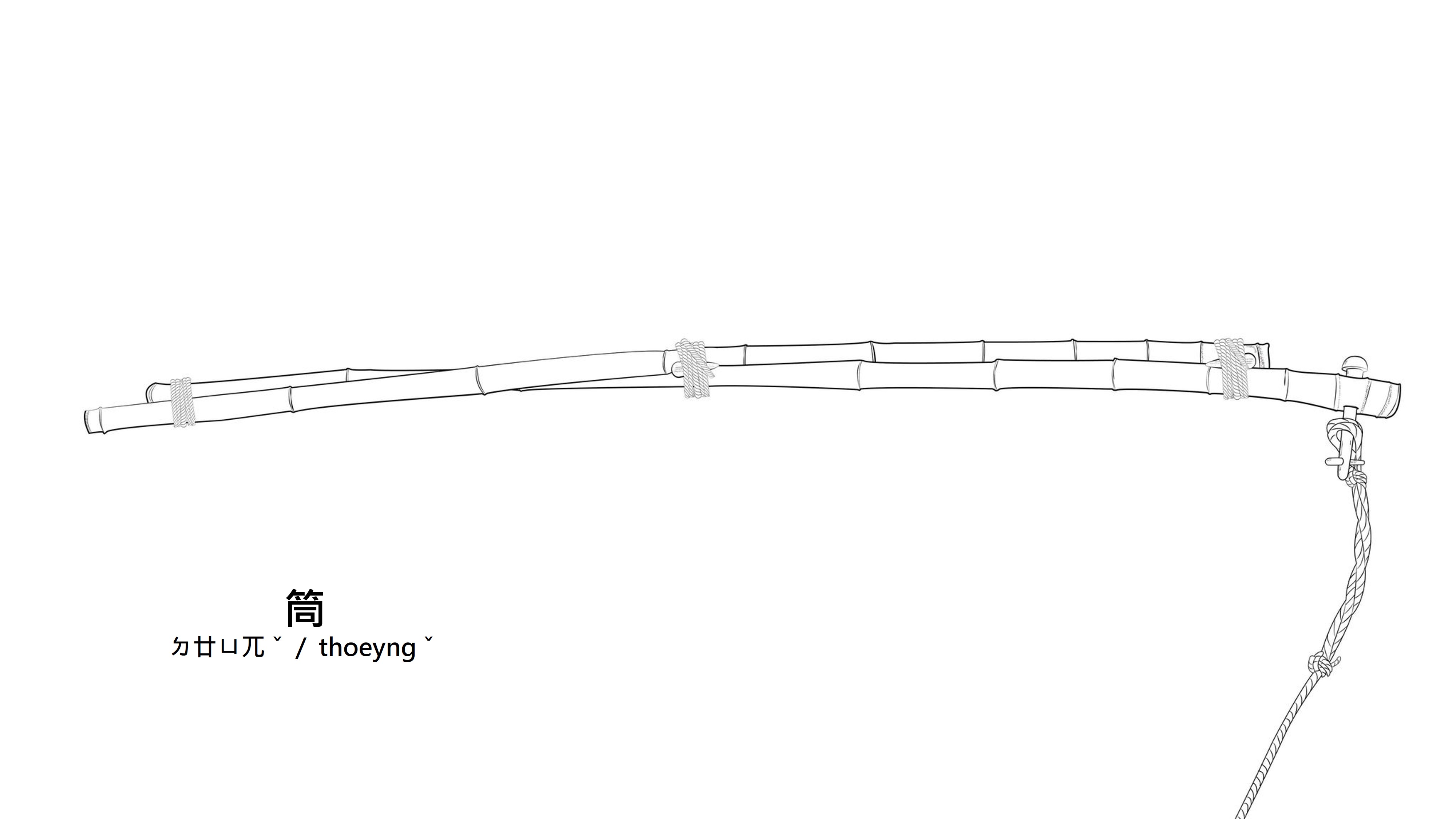

筒,為大竹製成的浮具,通常在打樁時使用,方便辨識楸(ㄑㄧㄨ / tshiu,即樁)的位置。竹頭處會放入釘子造型的木製筒輪(ㄉ廿ㄩ兀ˇ ㄌㄨㄥˋ/ thoeyngˇ lungˋ),並栓上木栓固定筋索活動範圍,讓兩條筋索能順著潮水轉而不打結。

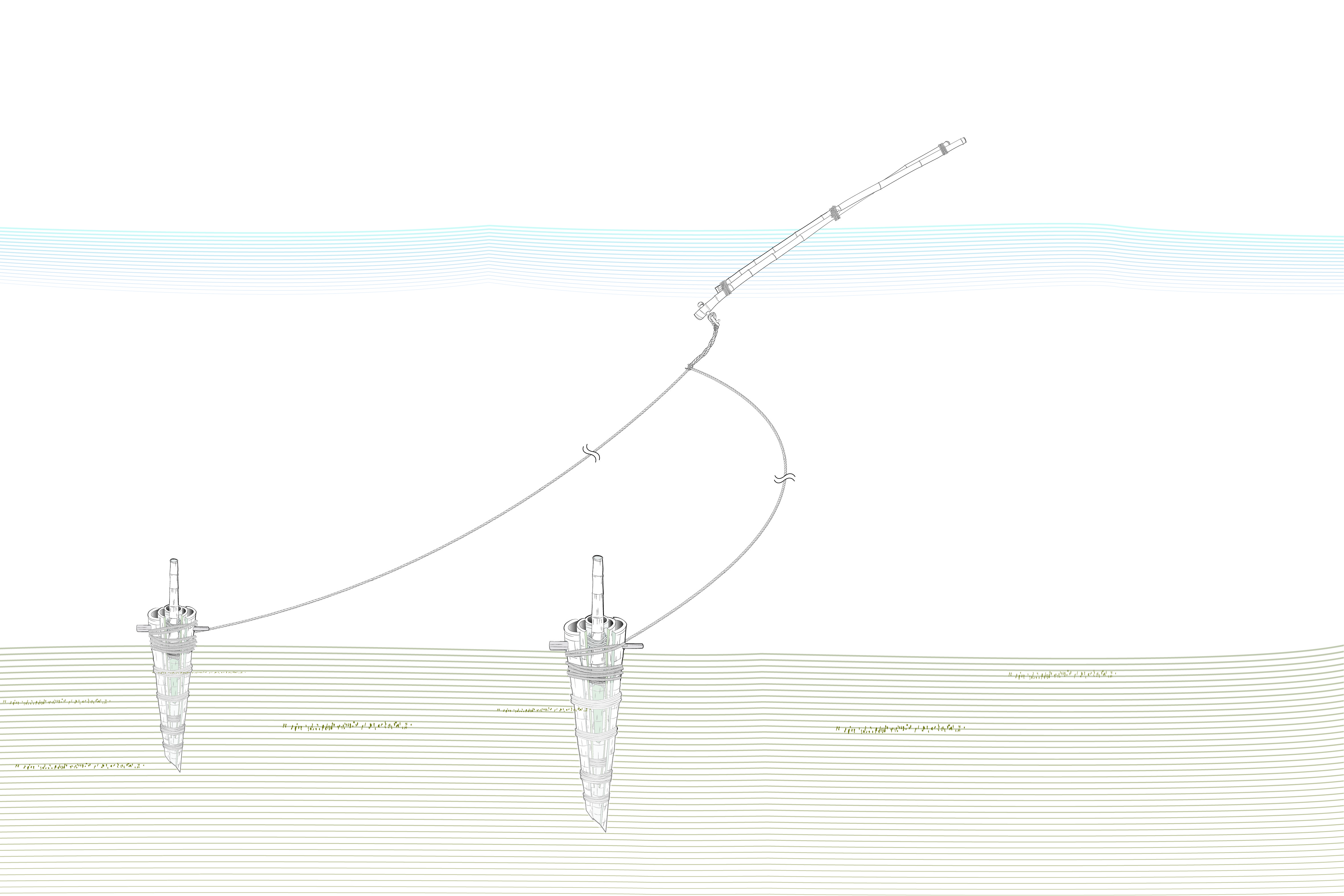

兩支楸會共用一個筒。打完一支楸時,會先將第一支楸的筋索放入筒輪裡,打第二支楸前就能先透過筒來衡量距離,等找到適合的定點後再將第二支楸打入海床,打完再將其筋索套入筒輪即完成打樁,下次漁人出海要枷窗(ㄍㄧㄚ

ㄖㄨㄛㄥ / kia jong,將蝦皮窗放入海中,用四條繩索綁在窗框四腳,以銜接輪板和楸)也就容易找到作業位置。

如果潮水較平緩,筒會平躺於水面;若潮水流速急,則會呈現站立起來的樣子。北竿橋仔漁民黃鵬武(1950-)耆老回憶,有時潮水急的時候,甚至可以看到整片海上都是竹子翹著的景況,不知情的小孩還會誤以為是楸嬤(ㄑㄧㄨˋ ㄇㄚ⁺/tshiuˋ ma⁺,楸的竹頭,打樁時會用斗捶打樁,將整支楸定著於海床)在水面上。