翻開台灣近代史,眷村應該最具代表性的生活歷史,戰亂時代背景之下的群聚方式,發展出屬於眷村特有的文化,如今眷村多已改建遷移,這一段眷村文化的紀錄逐漸模糊,卻也深刻延續著眷村的精神。

1940年代末期,兩岸局勢丕變,台灣湧進了一百二十萬左右因為戰亂而離開中國大陸的軍民,國民政府為了照顧當時的軍人及其眷屬,開始了眷村的設置。至今,眷村已有超過七十年歷史。

國共戰爭是非常重要的起源與分界,從1927年開始算起,直到1947年國民黨退守臺灣,這二十年期間,內戰不斷的時局之中,許多青年人投筆從戎,展現出大時代愛國情操不同面貌,隨著戰爭告一段落,撤退移居的軍隊、人民大量移入台灣,為了安置及管理大批軍民,因此以集合式住宅,安置軍眷生活,所以稱為眷村。

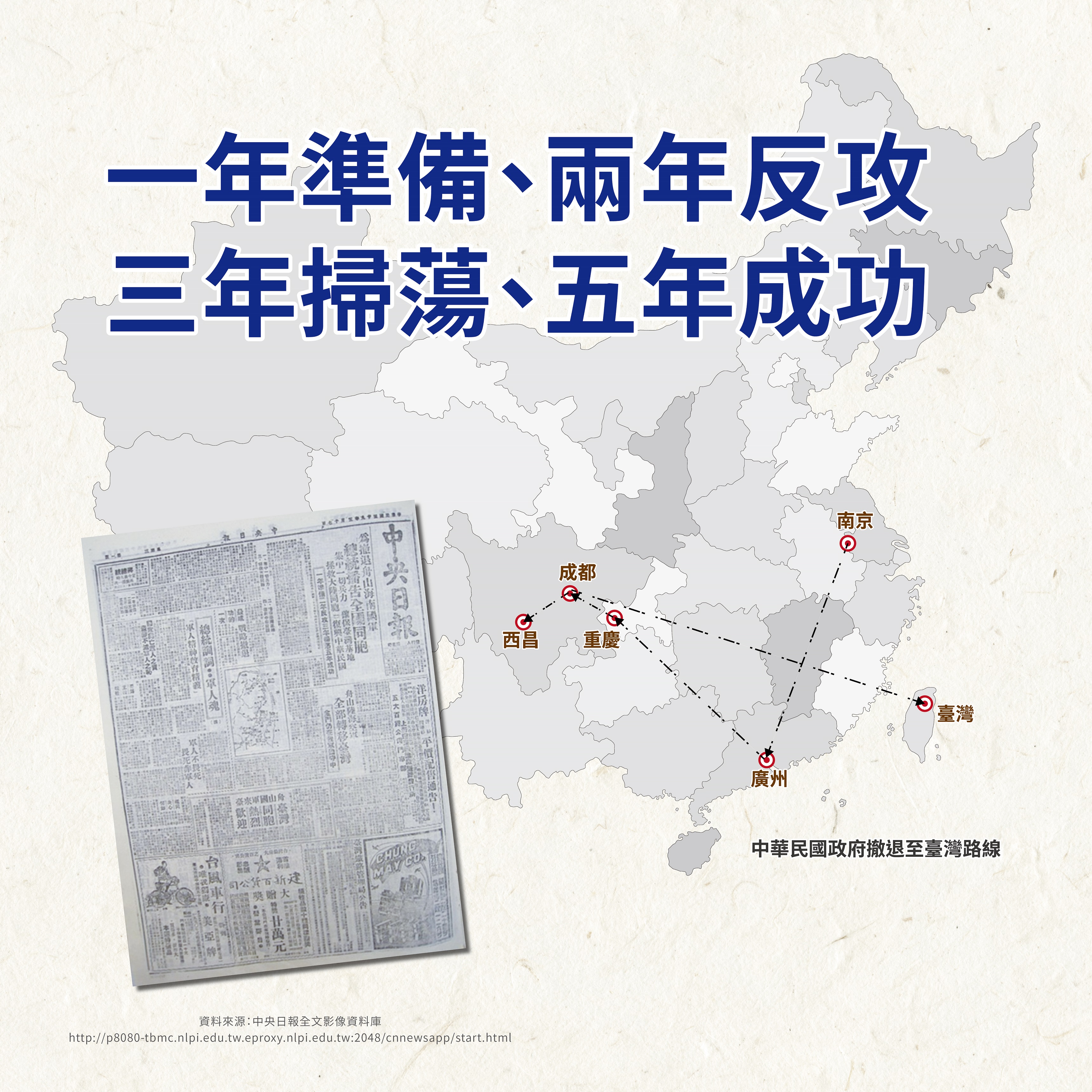

如同口號喊出的「一年準備、兩年反攻、三年掃蕩、五年成功。」這群後來在台灣定居了大半輩子的軍民,當年在撤離大陸的時候,無論路途多麼長、流亡多,心裡仍堅信著,等戰爭結束了、過了一年半載即可返鄉。

吉安鄉也在當時移入大批軍眷,因為從貴州移校而來的防空學校,落址在吉安南埔,軍方重要教育單位來到這偏鄉小鎮,大批教職員、軍人族群,為吉安注入不一樣的風貌,不同的語言、文化要共同生活,從一開始的驚奇、摩擦到融入,數十年來已經成為吉安極為重要的文化內涵。