跳到主要內容區塊

:::

公告本縣津沙聚落(廣場以西)範圍內,登錄為聚落。

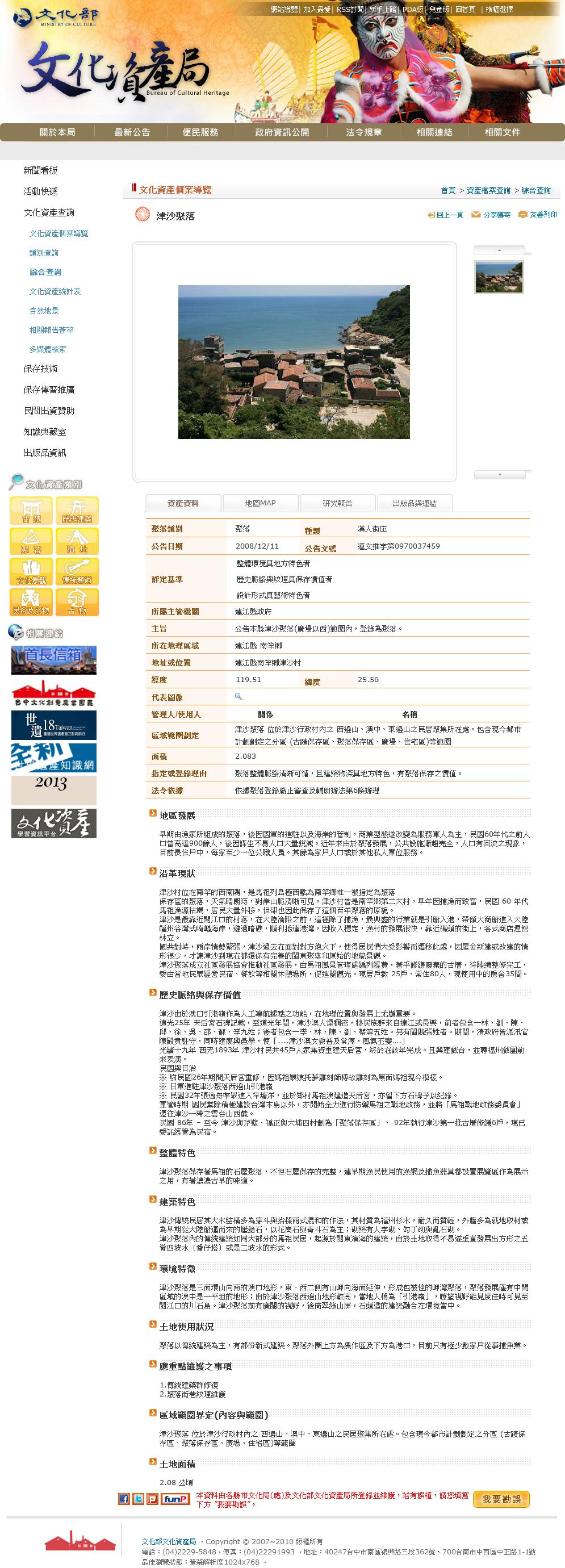

早期由漁家所組成的聚落,後因國軍的進駐以及海岸的管制,商業型態遂改變為服務軍人為主,民國60年代之前人口曾高達900餘人,後因謀生不易人口大量銳減。近年來由於聚落發展,公共設施漸趨完全,人口有回流之現象,目前長住戶中,每家至少一位公職人員。其餘為家戶人口或於其他私人單位服務。 津沙聚落成立社區發展協會推動社區發展,由馬祖風景管理處編列經費,著手修繕廢棄的古厝,待陸續整修完工,委由當地民眾經營民宿、餐飲等相關休憩場所,促進關觀光。現居戶數25戶、常住80人,現使用中的房舍35間。 津沙由於澳口引港嶺作為人工導航據點之功能,在地理位置與發展上尤顯重要。 道光25年天后宮石碑記載,至道光年間,津沙澳人煙稠密,移民族群來自連江或長樂,前者包含-林、劉、陳、邱、徐、吳、邵、蘇、李九姓;後者包含-李、林、陳、劉、蔡等五姓。另有閩縣張姓者。期間,清政府曾派汛官陳殿貴駐守,同時建廟興邑學,使「....津沙澳文教普及常澤,風氣丕變….」 光緒十九年西元1893年津沙村民共45戶人家集資重建天后宮,終於在該年完成。且興建戲台,並聘福州戲團前來表演。 民國與日治 ※約民國26年期間天后宮重修,因媽祖娘娘托夢雕刻師傅故雕刻為黑面媽祖現今模樣。 ※日軍進駐津沙聚落西邊山引港嶺 ※民國32年張逸舟率眾進入竿塘洋,並於鄰村馬祖澳建造天后宮,亦留下方石碑予以紀錄。 軍管時期國民黨除積極建設台灣本島以外,亦開始全力進行防禦馬祖之戰地政務,並將「馬祖戰地政務委員會」遷往津沙一帶之雲台山西麓。 民國86年–至今津沙與芹壁、福正與大埔四村劃為「聚落保存區」、92年執行津沙第一批古厝修繕6戶,現已委託經營為民宿。 津沙聚落保存著馬祖的石屋聚落,不但石屋保存的完整,連早期漁民使用的漁網及捕魚器具都設置展覽區作為展示之用,有著濃濃古早的味道。 津沙傳統民居其大木結構多為穿斗與抬樑兩式混和的作法,其材質為福州杉木,耐久而質輕,外牆多為就地取材或為早期從大陸船運而來的壓艙石,以花崗石與青斗石為主;砌築有人字砌、勾丁砌與亂石砌。 津沙聚落內的傳統建築如同大部分的馬祖民居,起源於閩東濱海的建築,由於土地取得不易遂垂直發展出方形之五脊四坡水(番仔搭)或是二坡水的形式。 津沙聚落是三面環山向南的澳口地形,東、西二側有山岬向海面延伸,形成包被性的岬灣聚落,聚落發展僅有中間區域的澳中是一平坦的地形;由於津沙聚落西邊山地形較高,當地人稱為「引港嶺」,瞭望視野能見度佳時可見至閩江口的川石島。津沙聚落前有廣闊的視野,後倚翠綠山屏,石頭造的建築融合在環境當中。 津沙村位在南竿的西南隅,是馬祖列島極西點為南竿鄉唯一被指定為聚落 保存區的聚落,天氣晴朗時,對岸山脈清晰可見。津沙村曾是南竿鄉第二大村,早年因捕漁而致富,民國60年代馬祖漁源枯竭,居民大量外移,但卻也因此保存了這個百年聚落的原貌。 津沙是最靠近閩江口的村落,在大陸淪陷之前,這裡除了捕漁,最興盛的行業就是引船入港,帶領大商船進入大陸福州谷灣式崎嶇海岸,避過暗礁,順利抵達港灣,因收入穩定,漁村的發展很快,靠近碼頭的街上,各式商店煙館林立。 國共對峙,兩岸情勢緊張,津沙過去在面對對方炮火下,使得居民們大受影響而遷移此處,因屋舍新建或改建的情形很少,才讓津沙到現在都還保有完善的閩東聚落和原始的地貌景觀。 聚落以傳統建築為主,有部份新式建築。聚落外圍上方為農作區及下方為港口,目前只有極少數家戶從事捕魚業。 1.傳統建築群修復 2.聚落街巷紋理維護

基本資訊

- 原始資料連結

- 資料來源

- 主題分類

- 建檔單位

- 替代主題津沙聚落

- 創作日期2008/12/11/2008/12/11

- 相關地點連江縣 南竿鄉 連江縣南竿鄉津沙村

- 地點名稱圍內/環山/二坡/大村/大村/天后宮/天后宮/天后宮/天后宮/代馬/石碑/國立故宮博物院/故宮

- 緯度22.9092/24.3138/22.9207/23.9939/23.9898/22.6815/24.4479/24.8355/25.0571/23.9548/23.797/25.101992/25.1023

- 經度120.221/121.295/120.64/120.546/120.564/120.362/120.874/121.012/121.5/120.445/120.789/121.548663/121.548

- 地圖

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。