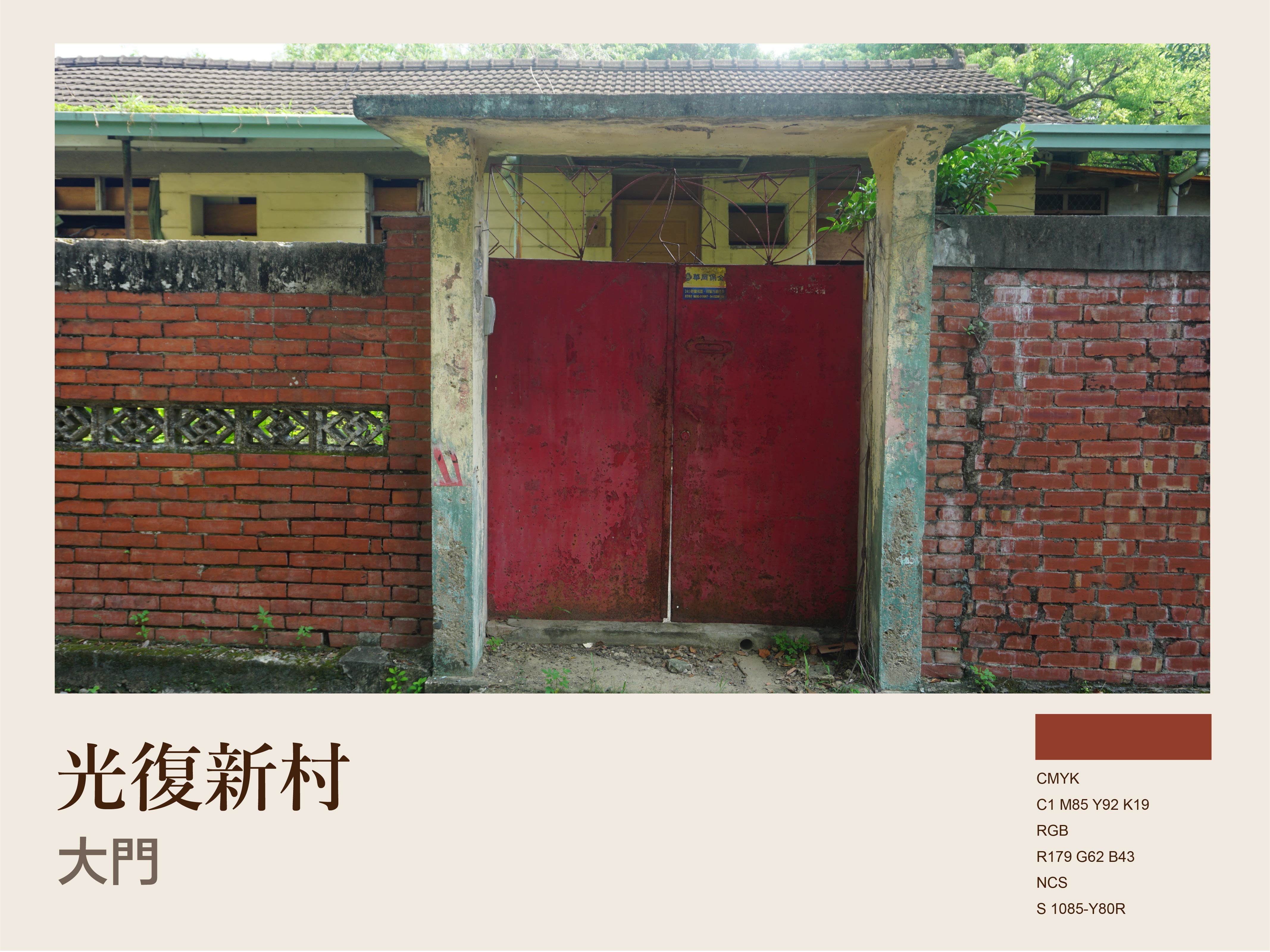

光復新村-大門

文資身份:文化景觀

「光復新村」位於台中市霧峰區,眷戶為省政府公務人員。由於冷戰初期前線緊張,大小砲戰不斷,自1954年九三砲戰以後,中央政府為防止戰爭時政府機構全數遭到破壞,決議將臺灣省政府及臺灣省議會等單位,遷到臺灣中部。疏遷計畫除了政府機關,還包括了公務員及家屬的安頓,為此政府規劃了兩座新市鎮,為光復新村及中興新村。其中先規劃建設的光復新村,在1956年於台中霧峰坑口農事自治村上建立,成為戰後第一個新市鎮。空間配置是政府借鏡歐洲當時盛行的花園城市概念,具有完整的都市計畫概念,區內植栽頗豐,仍保有早年小集村型態,房舍與林蔭交錯,綠意盎然。

紅在中華文化中是正色,象徵著喜慶、幸福與熱烈,紅出現於建築上也有滋養、興旺發達之意,而光復新村整體大門也多選用紅色,與時代背景下的眷村建築常用材質相同。而在近代,因為汽車的普及,財力較佳的眷戶,便會將大門拆除,改建成橫向推門,讓汽車能夠停進前院,所以在當時能夠從大門樣式就觀察到各住戶的家境狀況,也是時代背景下產生的現象之一。