紙業在埔里的歷史脈絡,從1940年代日本人引進開始,經歷過巔峰也體會過挫折,921地震後,僅剩廣興紙寮等少數廠家存留,此藉潘祈賢2002年1月發表於《水沙連雜誌》第24期的〈手工紙的故鄉 埔里造紙小記〉認識埔里紙文化的變遷。

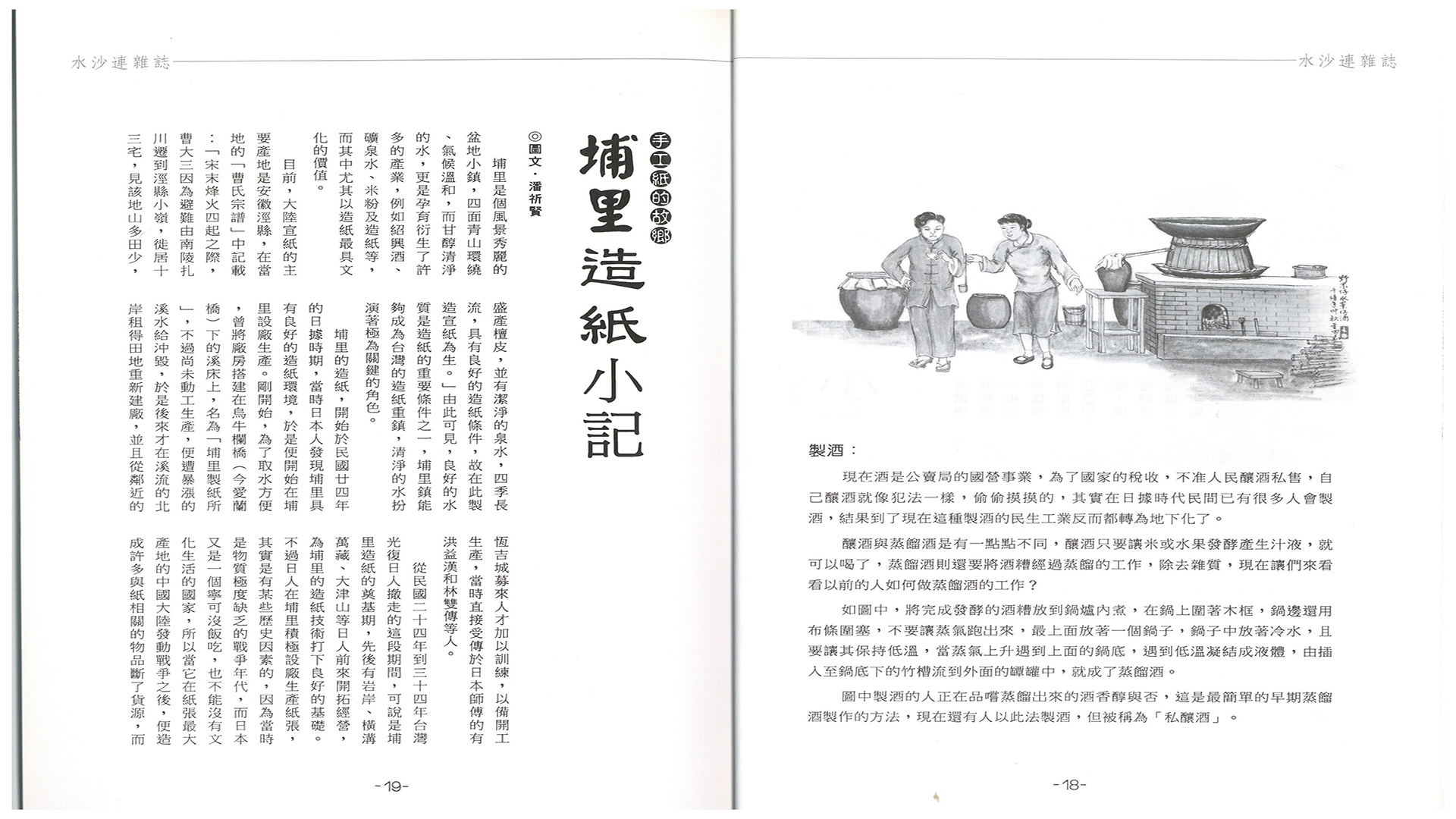

埔里造紙起因於1935年,由於中日戰爭開打,斷開許多與紙相關的物品貨源,日本為求適合的產地,便於氣候、水質兼具的埔里開拓經營,10年間先後有岩岸、橫溝萬藏與大津山等人為埔里造紙技術打下基礎。台灣光復初期民生用紙以手工紙為主,因此台灣棉紙廠、新光華紙廠、國泰棉紙廠與長春紙廠等埔里較早成立的紙廠普遍生意旺盛,供給台灣本地與外銷日本。1971年左右,日本經濟復甦、文化活躍,各類紙張生產達到全盛期,埔里更因此有50多間造紙工廠林立,但後來面臨全球石油危機,台灣勞力不足、工資上揚與環保意識等問題襲來,使小型紙廠不得不結束經營,大型紙廠改機械生產、雇用外籍勞工等方式維持。1995年,國賓棉紙廠與廣興紙寮嘗試走向產業觀光,為埔里造紙產業的觀光化,努力再創風光。

現今提到埔里紙,人們的印象多是廣興紙寮,對於過往手工紙故鄉之稱的埔里紙產業較不熟悉,即使921地震後讓埔里造紙有新開始,但其背後的一連串發展仍值得探討,而非埋沒。