清代臺灣寺廟的石雕龍柱之特色為「一柱一龍」,而在廟門前我們看到的是左邊為公龍,右邊為母龍,配成一對,古時稱之為「蟠龍」,龍身盤旋在柱子上,形態威猛。在中國山西太原的晉祠建於北宋,它保存木雕的蟠龍柱,被認為是現存最古老的龍柱。山東曲阜孔廟大成殿也有明代石雕蟠龍柱,皆是著名作品。臺灣則以北港朝天宮的1775年(乾隆40年)為較早之石龍柱,其造型雄渾有力,被視為朝天宮之瑰寶。

至於「一柱雙龍」,則以1912年(大正元年)的臺北陳德星堂前殿石龍柱首開先河。「一柱雙龍」在民俗上被解釋為天地交泰,飛起的龍為「風調」,降下的龍為「雨順」,而風調雨順即表國泰民安。

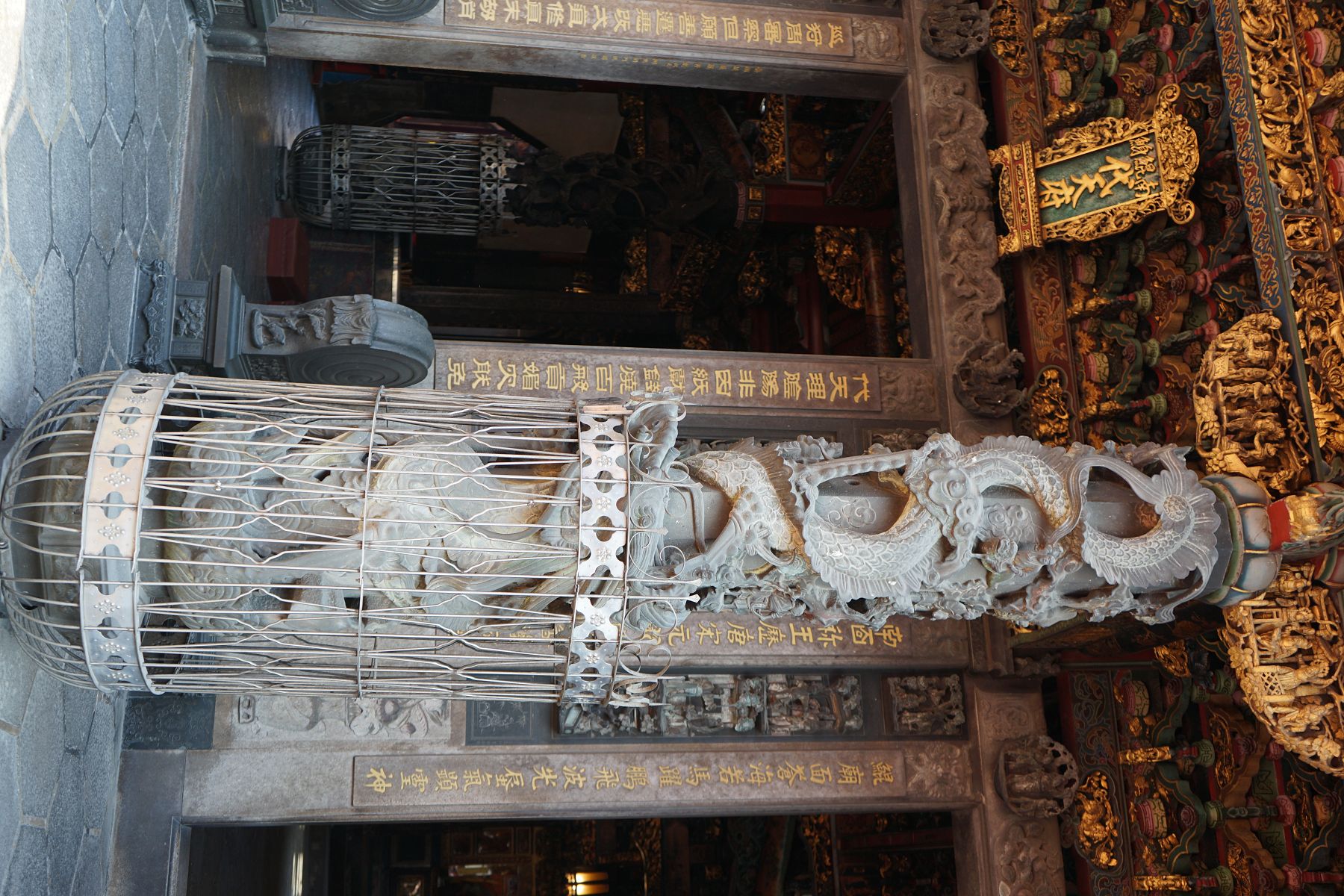

繼陳德星堂之後,其他面臨改築大修的寺廟如大龍峒保安宮在1917年(大正6年)也有一柱雙龍之作品,其龍首與龍身構圖大體相似。1923年(大正12年),王益順受聘到臺南北門南鯤鯓代天府改築,其正殿重新雕琢「一柱雙龍」柱,它的龍身盤旋構圖則異於臺北陳德星堂及大龍峒保安宮,特別是尾部的停留點差異較大,推斷為不同匠師之作品。