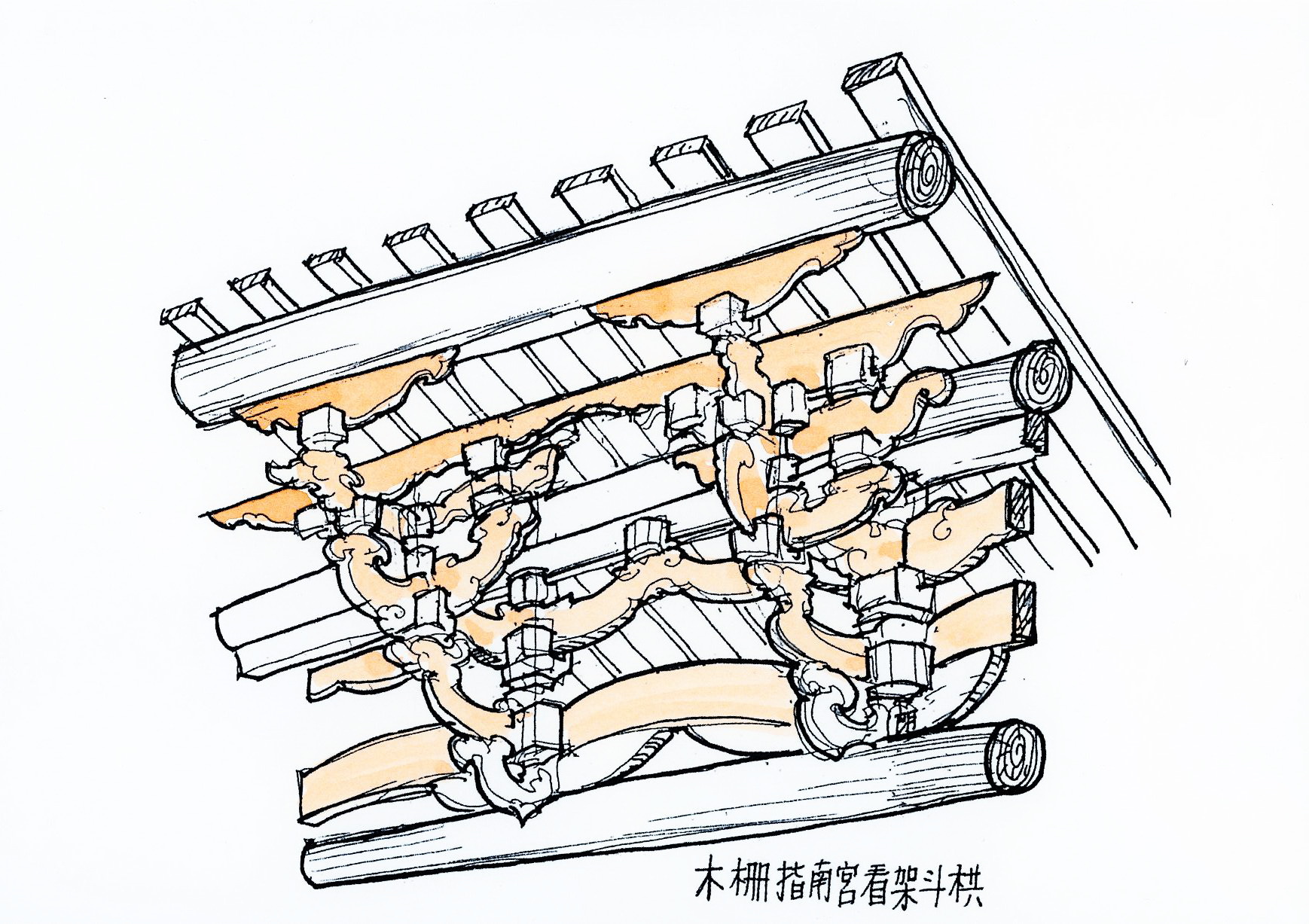

「看架斗栱」也稱為「虛架」,唐宋時期稱為「補間鋪作」,《清式營造則例》稱為「平身科」。它出現在兩柱之間的樑上,亦即從樑上層層伸出斗栱,像樹枝一樣,往上發展,最後可承接屋頂桁木,承受少部分的重量,所以被匠人視為「虛架」。

「虛架」一詞見於泉州開元寺構件上之清代遺留的墨跡,「看架」則為溪底派王益順所用,可見於王氏所給臺北孔子廟之設計圖。

事實上,它兼有力學與裝飾雙重意義,看架斗栱數量增多,予人以華麗奇巧之感。陳應彬與王益順皆擅長設計看架斗栱,特別是陳應彬善用許多的螭虎栱,層層相疊,左右牽手,猶如手拉手的舞蹈,木柵指南宮前殿就可看到典型的看架斗栱。