每棟寺廟的格局遠觀看似相同,但仔細觀察,便會發現之中的同與異。我們觀察、認識、了解,漸漸地會發現其特質、巧思與獨到之處。換言之,其實寺廟如人一般,建造的過程就如人類的生長期,背負著很多人的期待,期待他或它成為的樣貌。

寺廟的建造,主要由大木匠師進行規劃設計,而大木匠師常有合作的石匠師進行石構造的規劃,他們各自負責專業領域,但因寺廟的建造受幾百年累積的格局所規範,因此匠師們只能在有限的範圍中,盡力地去突破,在同中求異,異中求同。

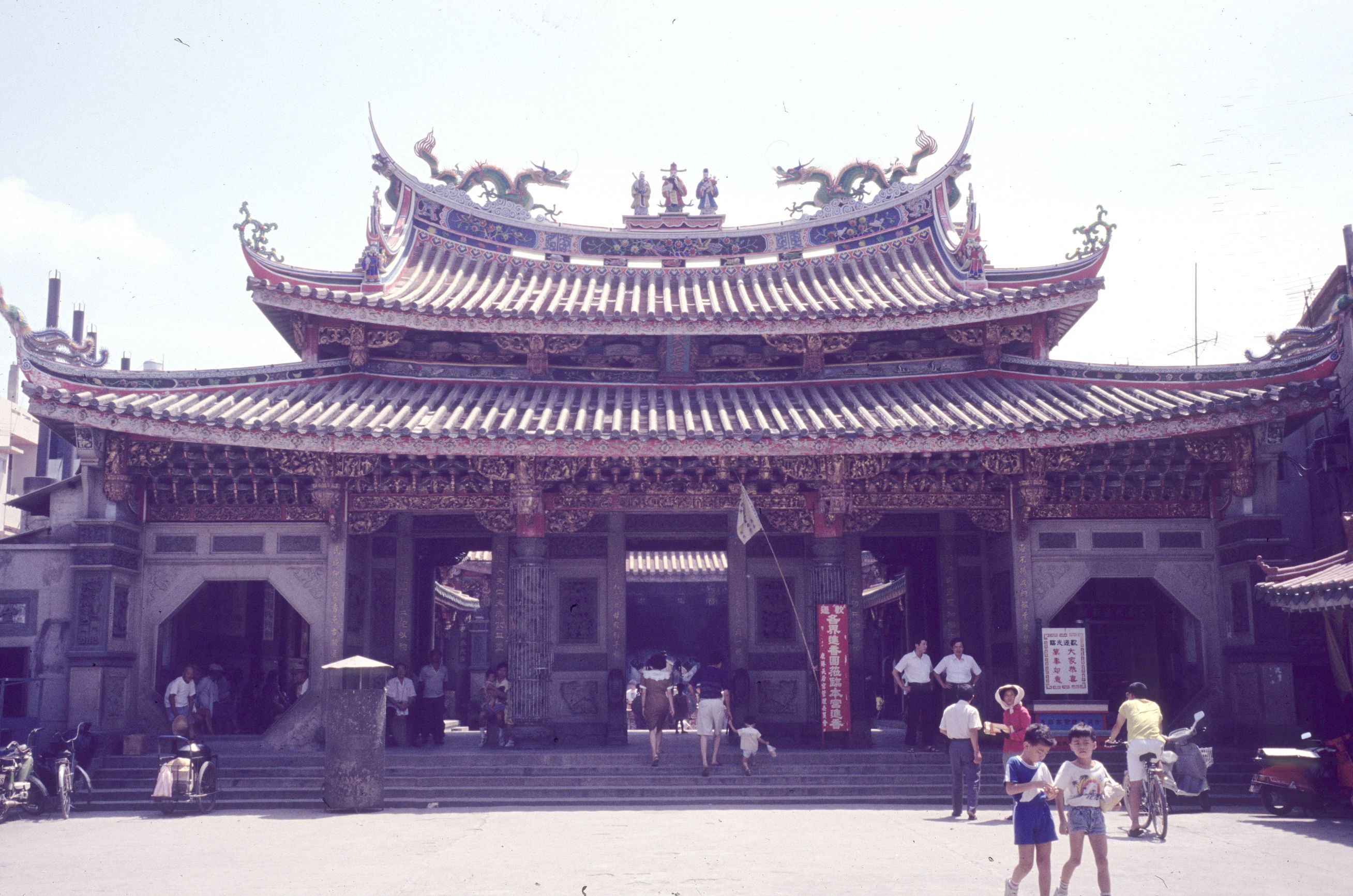

由福建惠安溪底派大木匠師王益順建造的艋舺龍山寺及鹿港天后宮。兩者前殿外側有一類似的設計。1919年(大正8年)建造的艋舺龍山寺前殿龍虎邊外側各設置一座八角窗戶,而1927年(昭和2年)益順司設計鹿港天后宮時,將原先艋舺龍山寺的八角形窗戶造型加以運用變化,擴大了原先的八角窗造型,將它邊長增加成為了現今我們所見的八角門。兩者放置八角造型門窗的位置相同,可看出經驗豐富的大木匠師靈活運用、因地制宜,巧妙變換不同造型,使其中產生不同的趣味。