石雕龍柱是臺灣廟宇建築給人的第一印象,它通常樹立在前殿的中門前兩亭,或者在大殿正中央。龍柱象徵廟格,一般得帝后王侯將軍規格的神明才配得上享用龍柱之殿堂。

龍柱藝術的發展史也反映臺灣寺廟建築史,清代中期之後因開發飽和,社會漸趨富庶,龍柱的雕琢亦轉變為繁瑣華麗風格,不但龍身翻轉較多,還配上八仙、封神榜人物或鰲魚蝦蟹水族等,使龍柱變得極為熱鬧。

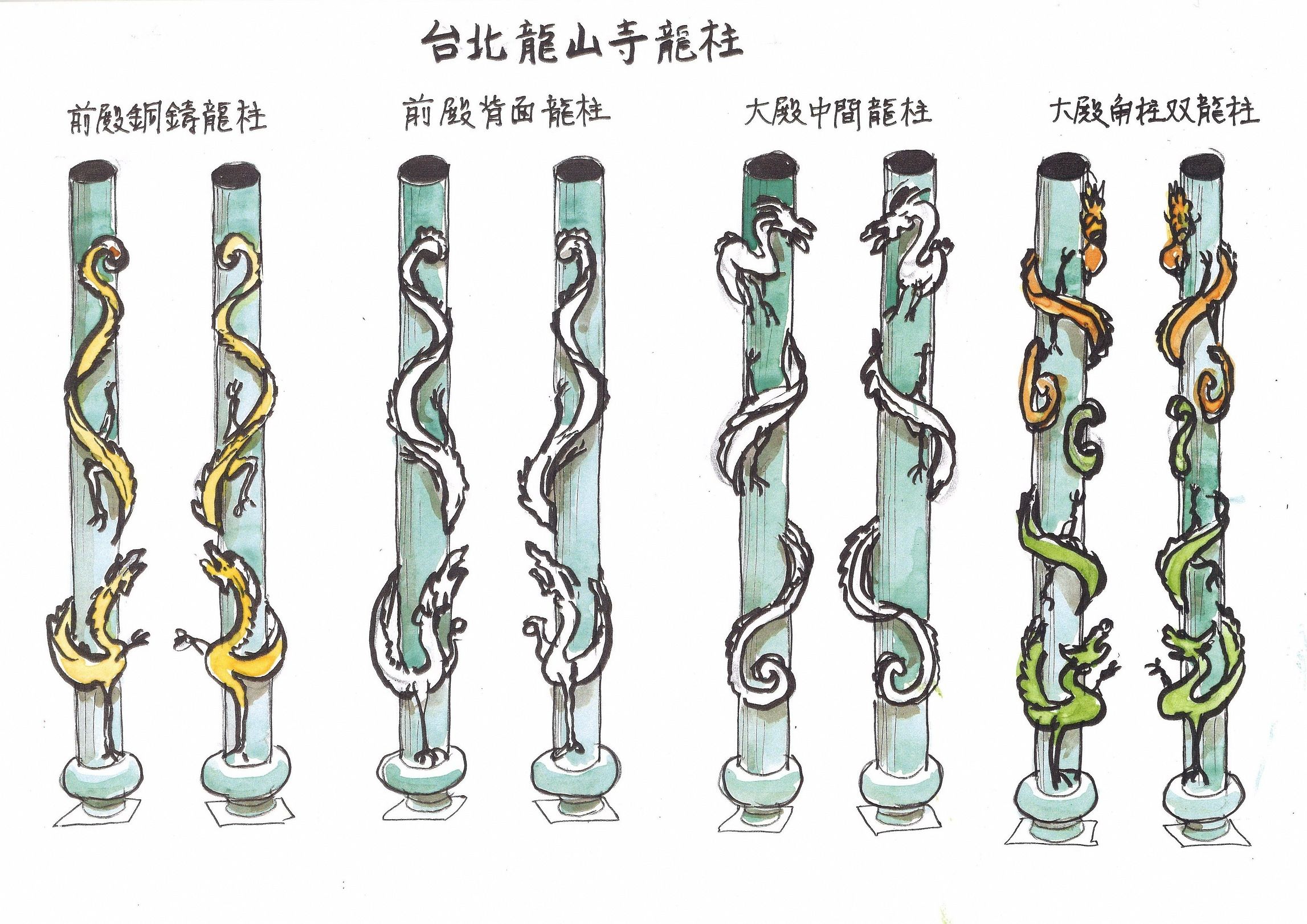

艋舺龍山寺在1919年(大正8年)改築時,由惠安石雕名匠蔣氏兄弟及陶匠洪坤福襄助,創造出幾對龍柱,被公認為龍柱之里程碑。其中大殿在1945年(昭和20年,民國34年)遭盟機炸毀,戰後再由張木成與蔣文水補雕完成。我們可以近距離欣賞其角柱乃採「一柱雙龍」之造型。

艋舺龍山寺同時擁有「降龍」、「升龍」、「銅鑄龍柱」與「一柱雙龍」等四種不同形態的龍柱,可謂石龍柱博覽會了。