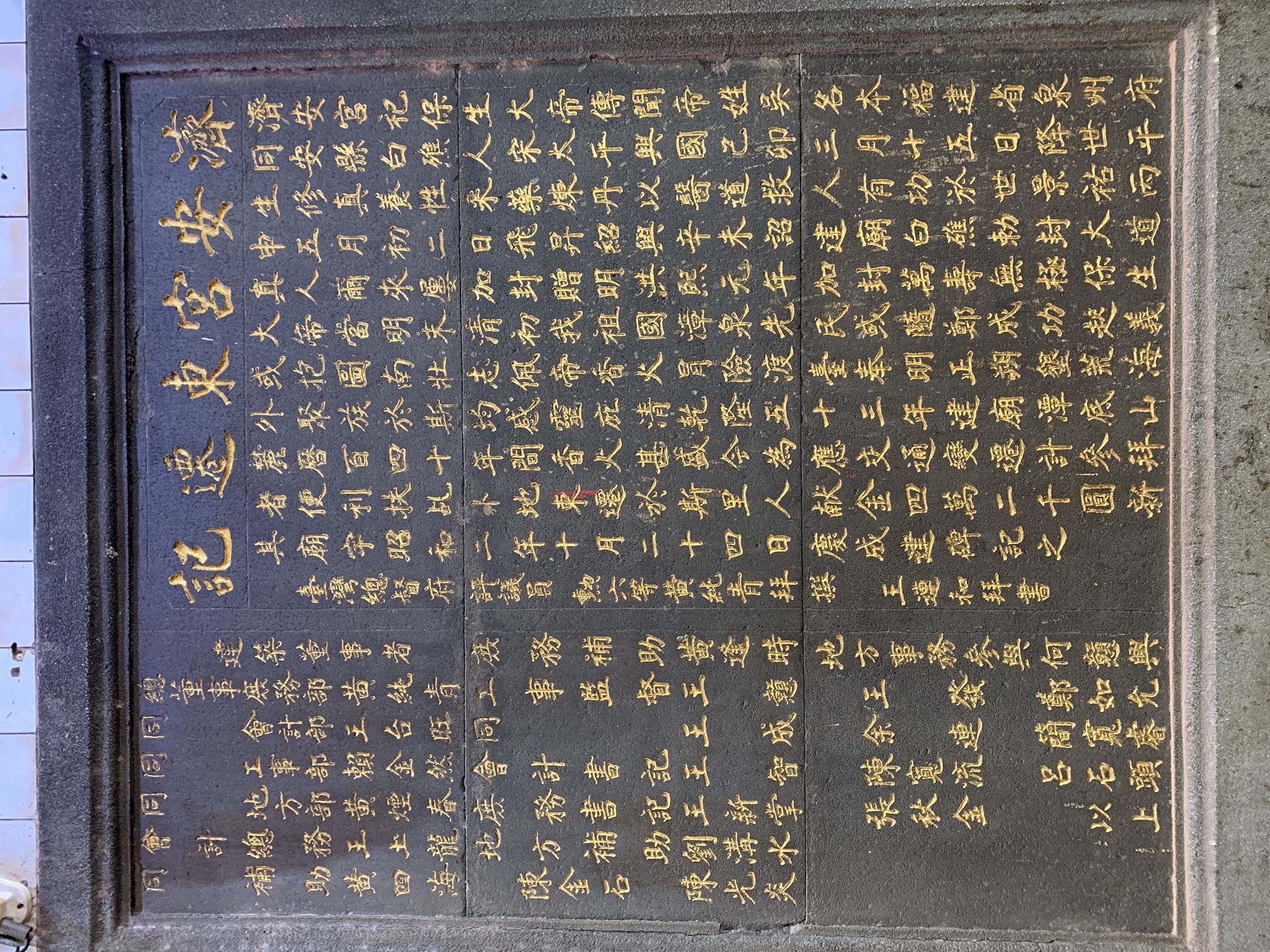

清代臺灣街莊有董事之人物,即地方上的耆老或頭人(首腦),董事在地方上有較大的影響力,董事之上又有所謂的總理,他們負責地方上重要的事務,掌握決定權。附圖為樹林濟安宮之遷建記石碑。

臺灣的寺廟大體有官設與民設之分,官方所建壇廟,為國家作為祭祀的政務之一,常有教忠教孝,以文化民之目的。而民間所建的寺廟,有私人所建或同籍、同業(如木匠幫或漁民)或同居一地的民眾所建。臺南水仙宮為臺郡三郊的商人所建公會組織,目的為庇佑商人往來海上之平安。臺中東勢魯班廟,係當地伐木工人所建。另外,漳州移民建開漳聖王廟,安溪移民建清水祖師廟,客家人建三山國王廟,而同姓者則建造家廟或宗祠,眾所周知。有些寺廟屬於一堡或數堡或屬於幾個街莊者,遇神明慶典,則由這些支持地區的人民共同分擔經費。著名法律學者戴炎輝在其《清代臺灣之鄉治》中有詳細的分析,包括鄉治內部人員的組織墾戶及隘首的性質職務,村莊的財產來源等。

建廟所需土地及資金,還有許多管道,例如由開水圳提供灌溉,收取水租。或利用族產,以祭祀公業土地放租。臺灣清代的書院大都擁有學田,利用土地供人耕種,再依地主應得之比例收取地租,以維持書院的運作。