瓜筒又稱為童柱,在宋朝《營造法式》書中被稱為「蜀柱」,意指短小之柱。它立在樑上,作用與柱子相同,承受屋頂桁、椽、瓦之重量,傳遞於樑。瓜筒在閩南、粵東的棟架扮演重要的角色,因為徹上露明造(即無天花板)的建築,所有的棟架構件都暴露在人們眼中,如果不加修飾,難免失之粗糙。其次,臺灣多地震,特別善用一種包住樑身的「趖瓜筒」,其結合力較一般「尖峰筒」或「方筒開鼻」式強,故大廟莫不採用「趖瓜筒」為尚。

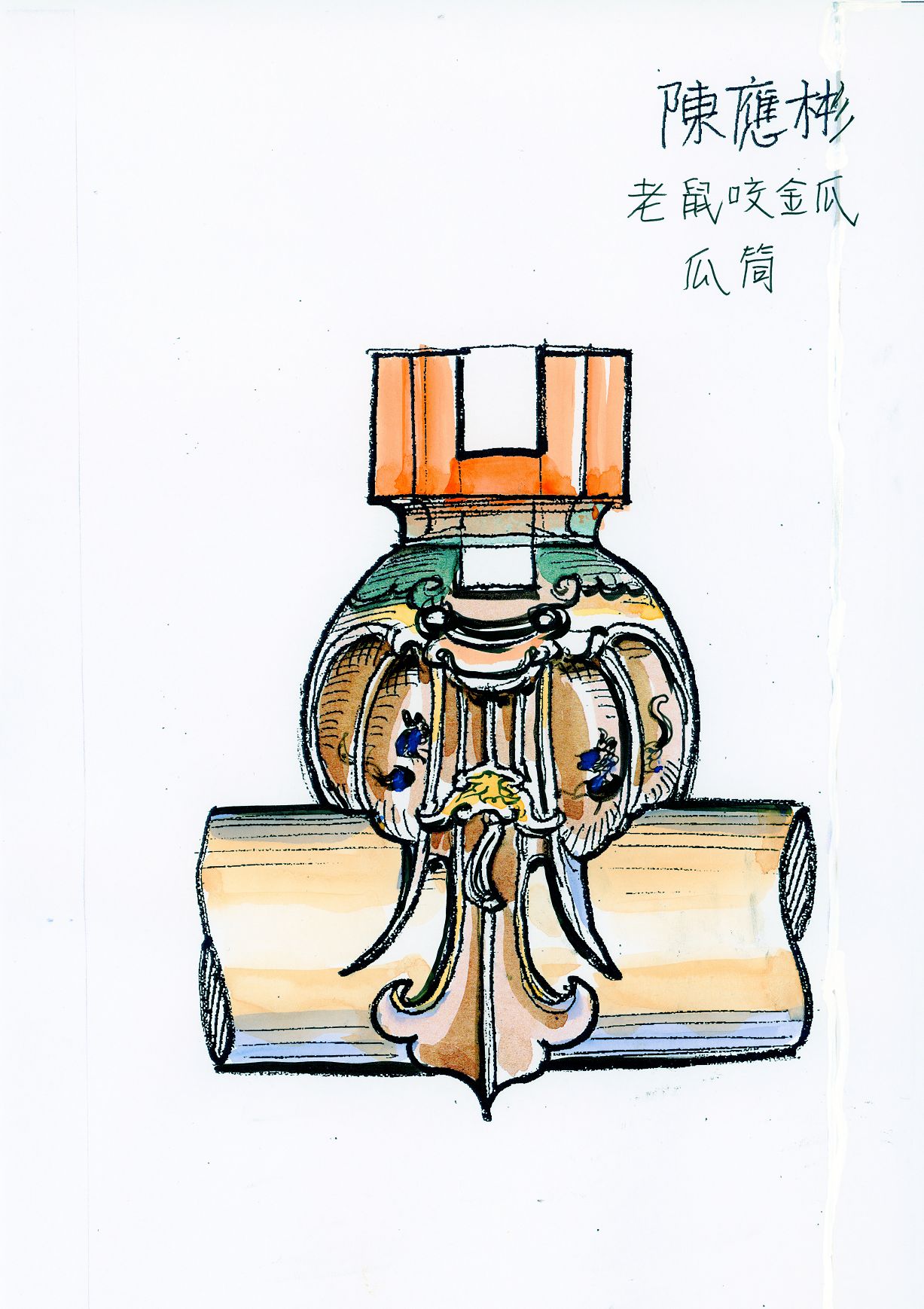

瓜筒形式以現存實物觀其演變,似乎在宋代仍未加修飾,至元代才具備瓜的造型。臺灣的瓜筒則直接承自明清的閩南及粵東,據我們調查比較,得到一個造型共同規律,即泉州瓜筒較修長,漳州較圓,而粵東及客家也傾向於圓形,因而匠界又喜將泉州式稱為「木瓜筒」,漳州及潮州一帶的圓形瓜筒則被稱為「金瓜筒」。陳應彬的瓜筒屬於漳州式,他擅長「金瓜筒」,但「瓜腳」較長,「瓜蓋」常雕成「螭虎頭」。掌握這三個特徵,即可鑑定彬司的作品。

陳應彬設計的棟架,為臺灣用料最足,尺寸最大,造型最壯碩的形式。1908年(明治41年)他在北港朝天宮前殿所作的棟架幾乎可視為經典之作。所用瓜筒即為肥大的圓形「金瓜筒」。「瓜蓋」雕「螭虎頭」,「瓜仁」雕蓮瓣,「瓜腳」雕雙牙及長舌,從螭虎口中伸出,舌面又雕磬牌。最耐人尋味的是「瓜仁」雕幾隻老鼠,鑽進鑽出,稱為「老鼠咬金瓜」。