交趾陶是一種低溫彩陶,常被運用作為建築的裝飾,在清代臺灣古建築中常被裝置在屋脊或屋簷下的「水車垛」及牆面上。以現存實例來看,1866年(清同治5年)或1875年(清同治13年)所建的臺中神岡筱雲山莊及潭子摘星山莊的交趾陶,其山水花鳥或神仙人物的尺寸均較小,不大於一尺。但到了二十世紀初,面臨寺廟大改築時期,卻發生明顯的變化。

隨著廟身加高,裝飾面積增多,交趾陶尺寸勢必也加大,1917年(大正6年)大龍峒保安宮大修,由廈門來臺的洪坤福在大殿內製作龍虎堵,龍與虎的尺寸達5尺以上。至1919年(大正8年),洪坤福又為艋舺龍山寺後殿側門製作龍虎堵,尺寸也有4尺,這時就必須要採用分段方法製作,加以分片以利個別入窯燒製,再合併為一體,據現場觀察,老虎至少分8片燒製,青龍也分為7片以上製成。

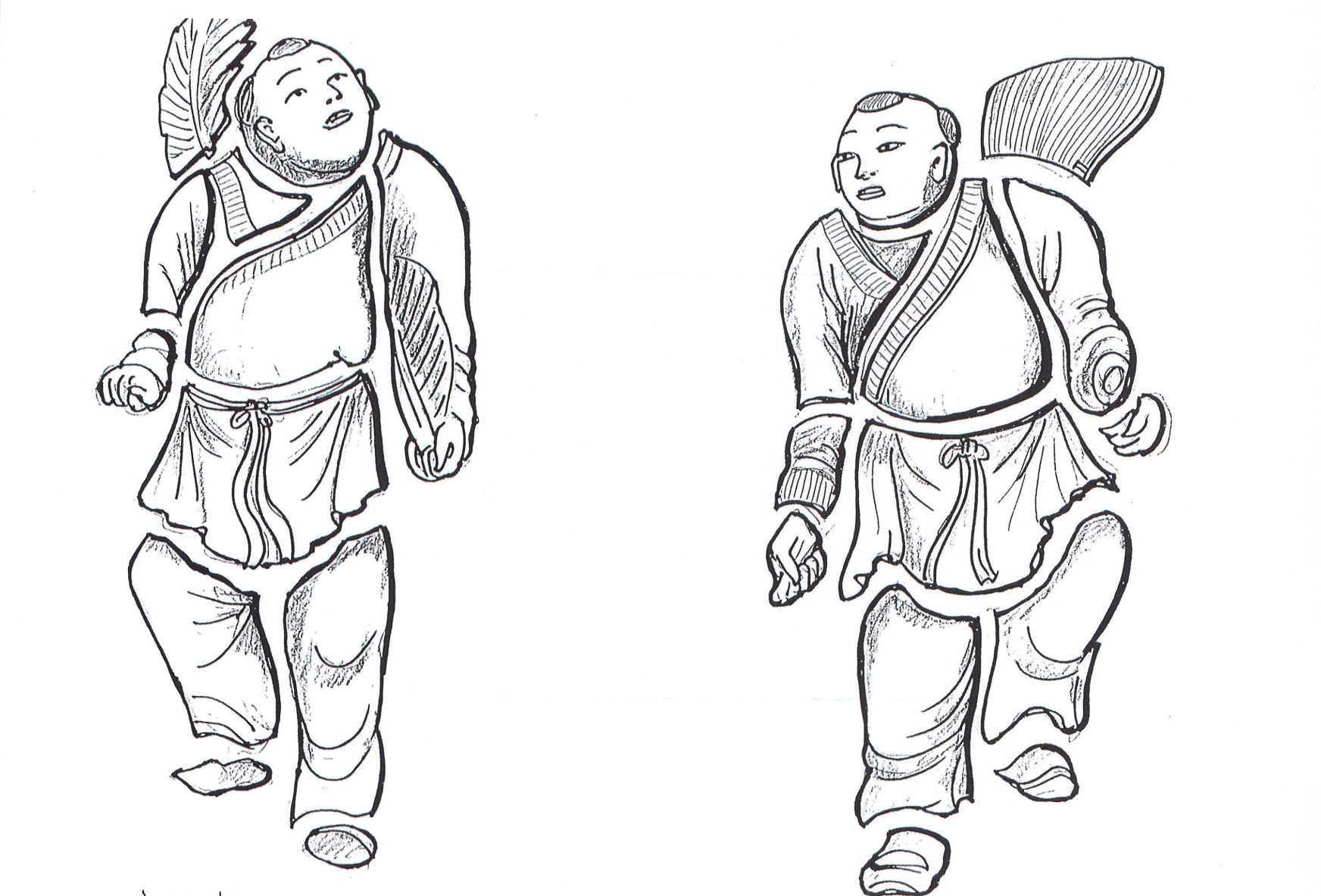

另外,泉州來臺的蘇陽水陶匠師在1928年(昭和3年)於新竹新埔廣福宮前殿製作一對「和合二仙」,高度超過1公尺,釉色多,且造型優美,被認為是蘇氏之傑作。每個人物皆以10片以上組成,而其巧妙即在於將接縫設在衣摺處,看起來讓人覺得既美觀又天衣無縫。