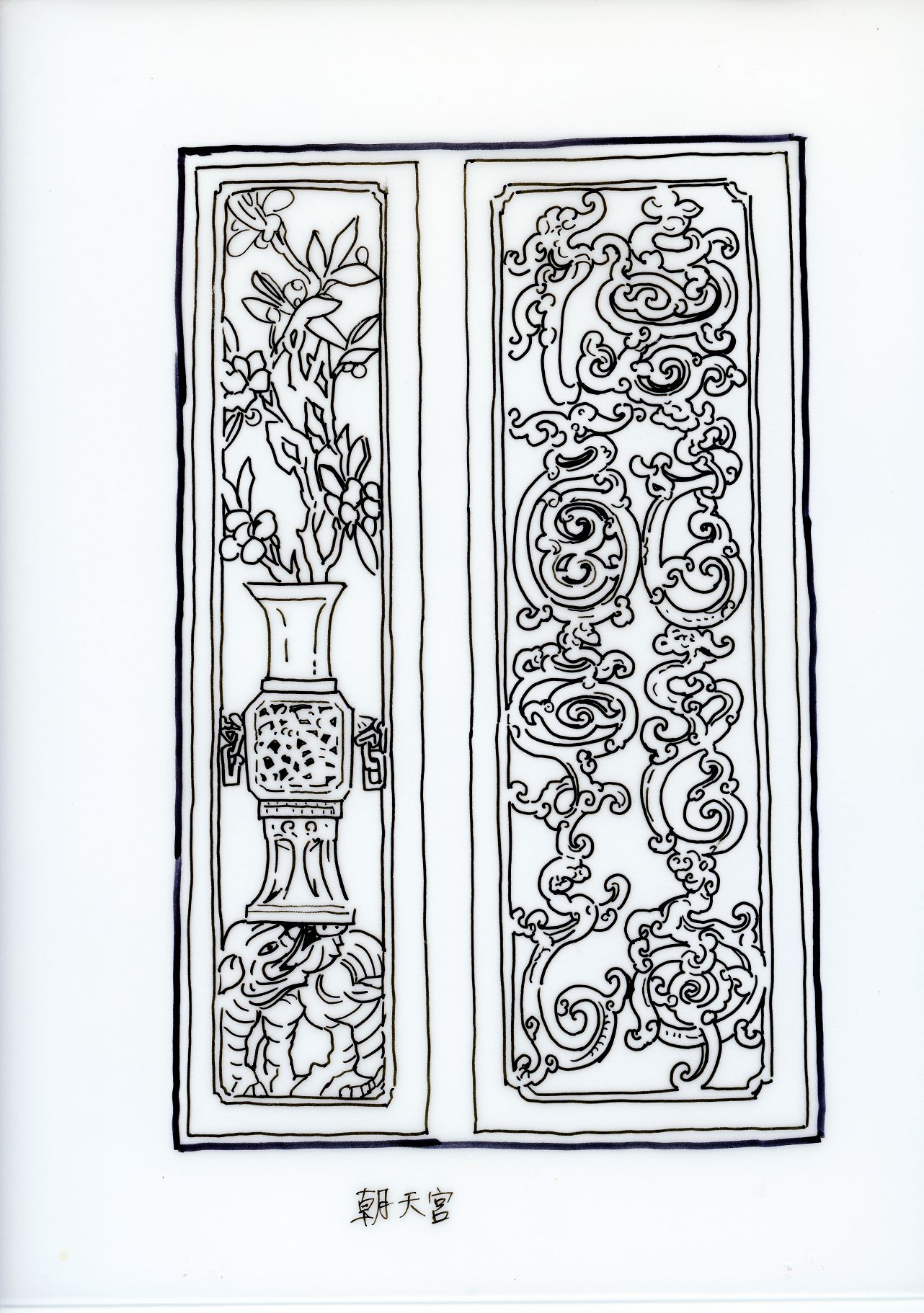

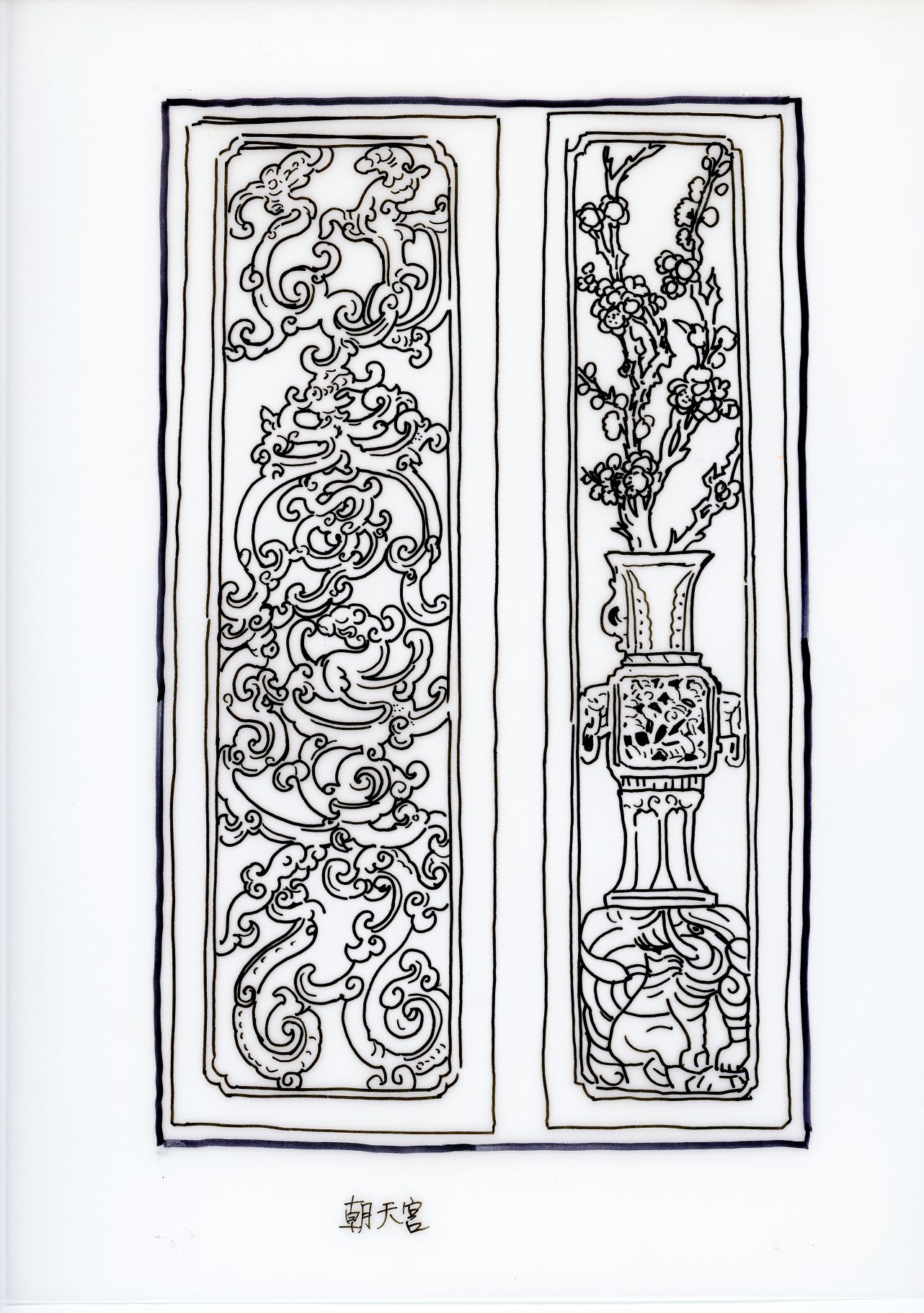

陳應彬與王益順修建的寺廟,無論在木雕或石雕上常可見以螭虎(龍生九子之一)為題材,作出吉祥字體。北港朝天宮有「功參造化,德配乾坤」對聯,神轎暗藏「朝天宮」三字,皆以螭虎入之,可謂一種中式的「美術字」,而陳應彬一派(彬司派)又以螭虎造型之多變化為辨別之特色。

按螭虎或饕餮成為器物之裝飾,最早盛行於商朝的青銅器,傳至後世,臺灣的寺廟建築接續此傳統,並且發揚光大。陳應彬用的較多,除了窗格子或神龕透空雕板之外,家具、神轎亦多可見。王益順的寺廟,則可在門楣上的「門印」見到,例如臺北孔子廟大成門的門印(門簪)即雕出「福」、「祿」、「富」、「貴」等篆文。

陳應彬善用螭虎,特別是他設計的螭虎造型變化多端,曲線蜿蜒,有如書法,其奧妙之處在於每隻螭虎,皆有頭、身、腳與尾,隨著字體筆畫轉彎,與象形文字可結合無間。北港朝天宮的螭虎篆字,每個字運用兩隻螭虎,成雙成對,似象徵陰陽共生之哲理。