古代傳統建築有許多專業知識都沈藏在匠師的腦中,匠師代代相傳,他們多用口傳,較少用文字或圖像。因而我們不易見到寺廟的原始設計圖。但是技術較複雜的斗栱、屋頂棟架或藻井都會先繪製有尺寸記錄的設計圖。現在可見到較早的建築圖樣是北宋徽宗時期由李誡所編的《營造法式》書中所附的屋架及斗栱設計圖。

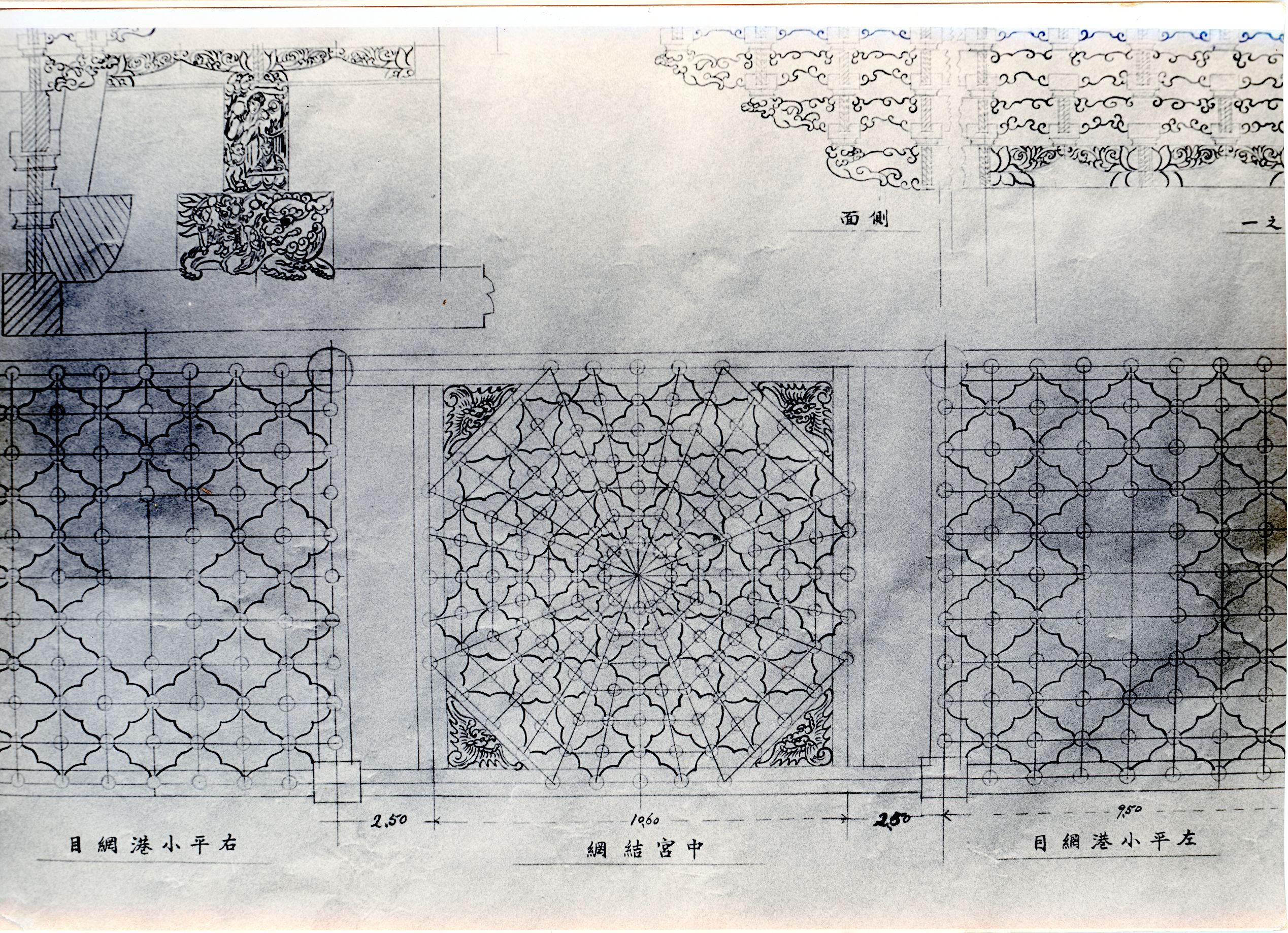

清代臺灣寺廟的設計圖如今不易見到,但劉銘傳擔任臺灣巡撫時所進行的鐵路建設,卻有部分的路線圖遺存下來。至於寺廟建築,我們可看到陳應彬徒弟所繪的結網圖,所謂結網即是藻井。

藻井通常設在大殿或前殿的中間,即「中宮」。四根「金柱」如果不是正方形,一般必要再加兩根樑,框出正方形,再轉八角形或圓形。這裡所附的藻井圖出自彬司高徒廖石成之設計,圖中可見樑柱中心線用鉛筆,彎曲的斗栱用毛筆每邊出四栱,八邊形共出三十二支斗栱,集向頂心。