台灣葬喪禮俗中的法師做功德,在客家地區之釋教做功德稱為「做齋」,除了科儀,通常還有特技雜耍、音樂與戲劇成份,以及宣講佛經義理涵意,助亡者早日脱離苦難。苗栗客家地區以前辦喪事多請齋公(香花和尚)做齋,做齋的音樂以佛曲為大宗,多使用海、陸豐一帶山歌曲調奏唱,與客家山歌四縣腔有所區隔,因此有「四縣山歌海陸齋」說法。苗栗做齋從業人員系統依前傳口教姓氏,可分成「廣福壇」系統的彭灶文、吳盛湧等;大湖、公館徐派的「興振壇」系統;苗栗「源德壇」張派、「源興壇」楊派;三義「振德壇」張派;頭屋「萬盛壇」彭派等系統;「壇派」多作喪事場,以超渡亡者的科儀為主,或是從事廟宇「中元普渡」或「建醮」相關儀式。

傳統做齋一場至少要6人參與,包括2人嗩吶、1人鑼鼓、3人下場演唱科儀,人手不夠時可先減嗩吶1人,功德時間長短視主家需求分成一晝夜、一晝兩夜、二日兩夜、三日三夜等,還有七天七夜的大齋,據傳開發苗栗内山大地主黄南球去逝時曾做七天七夜的大齋。一般常見「一畫夜」的喪事場,大致進行的科儀項目如下,上午:樂奏皇壇(鬧壇)、恭請諸佛、發關通傳、奏請監齋、安灶君爺、召亡接租、午獻妙供、祖靈獻飯。下午:叩謝水神、十王比勘、給牒畫號、禮拜黄河、開通冥路、藥師滌罪、演放赦馬、祖靈獻飯。晚上:樂鬧皇壇、丁憂制孝、請經度亡、遊獄宣科、繳連血盆(限女亡者,男亡者打香山)、引亡過橋、擔經過橋、送佛歸宮、織還官錢、功德圓滿。

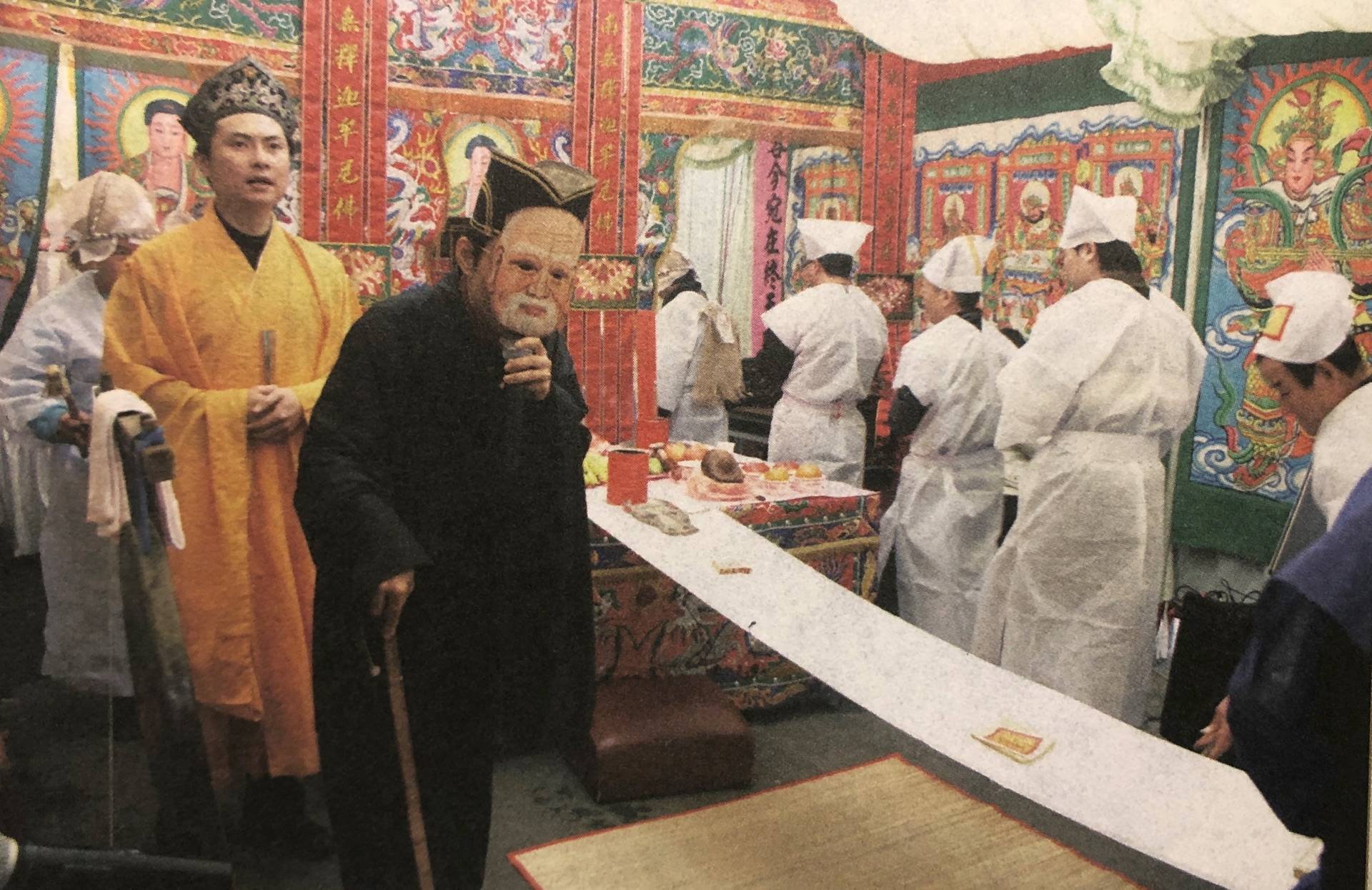

傳統喪事場晚飯後常有俗稱「弄鐃」的開場表演,這是做齋最具娛興效果的部份,法師上場演出耍鈸、轉盤子、獨輪車、轉火棒、金雞獨立、跳火圈、踩鋼索等雜耍特技。以前做齋的人自己練自己上場表演,因為不容易練成加上很容易受傷,能上場表演的人多數已上了年紀。傳統做齋儀式時間長,費用又比誦經高,現代人嫌麻煩也不想多花錢,喪葬儀俗日益簡化,誦經當道,做齋愈來愈少,做齋的人也被迫學誦經,做齋科儀、戲曲、雜技文化都即將走進歷史。圖為客家齋儀進行之畫面。