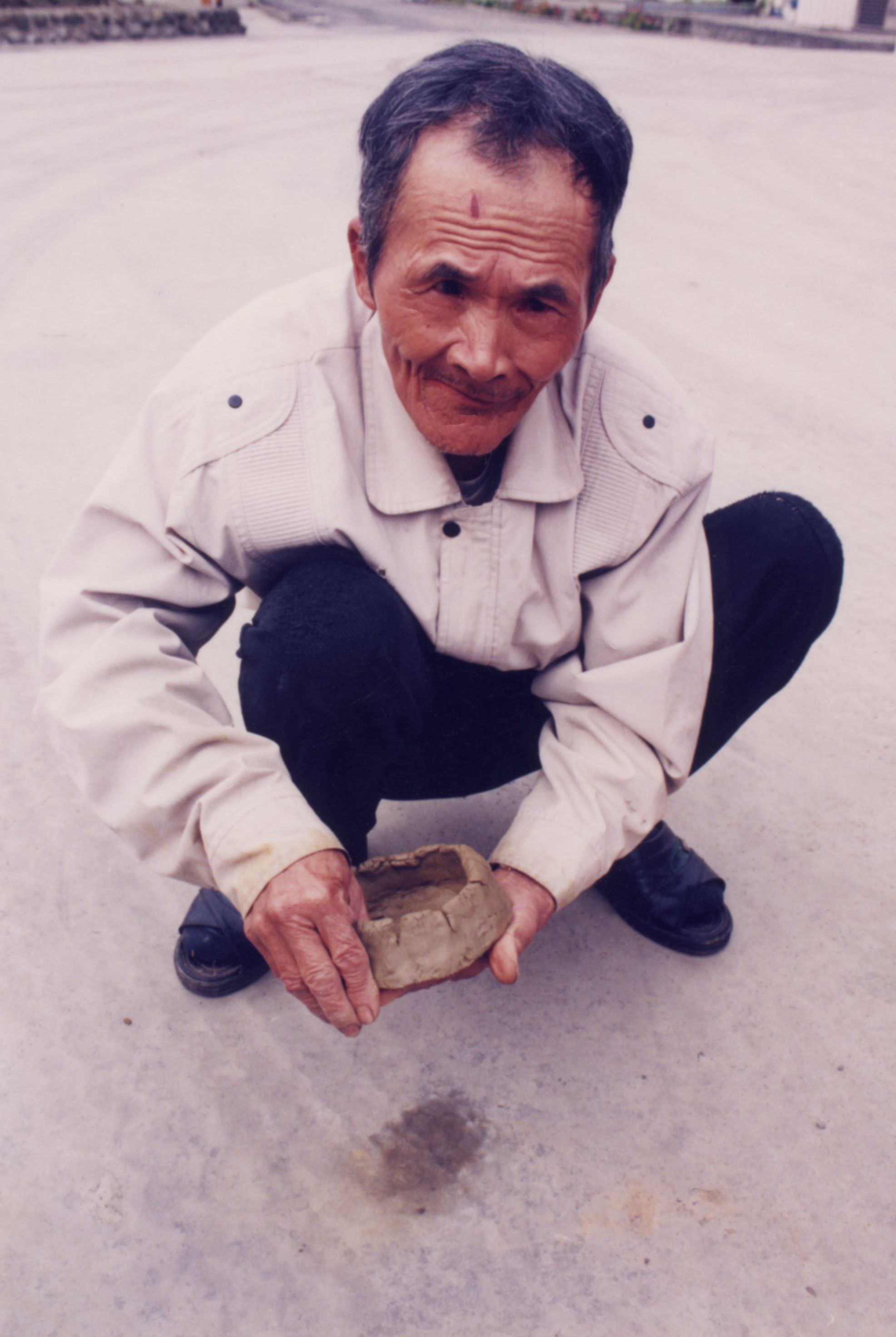

照片拍攝於1989年(民國78年),位於彰化縣二水鄉,民國五十年代,生活物資比較不充裕,鄉下小孩大多打赤腳,在廣闊的田野間玩樂,就地取材,發展出許多小遊戲,例如:灌蟋蟀,把水倒進土裡的洞,逼蟋蟀出來;把土和水混合在一起,做成泥巴,捏出自己喜歡的人偶或動物等。所有泥巴遊戲裡,「摔泥碗」最有鄉土特色,又叫「補泥缽」。

摔泥碗的第一步:每人用泥巴捏出一個碗,接著猜拳,決定彼此的先後順序。遊戲開始後,每位玩家輪流將碗口朝下,用力往地上摔。如果摔得不好,碗會扭曲變形;如果摔的成功,碗底就會破洞發出「啵」聲。誰摔碗的聲音響亮,碗底的破洞最大,這局就贏了。輸的人必須取一塊自己的泥巴,填補贏家的破碗。最先用光泥巴,無法繼續作碗的人,就是整場遊戲的輸家。所以碗的破洞越大,越有優勢,才能消耗其他人的泥巴。但做泥碗需要技巧,底部捏得薄又均勻,碗口要平,這樣摔出來的破洞才會大。

摔泥碗老少咸宜,可以享受大自然提供的免費遊戲,可惜慢慢被遺忘了,不妨找個假日,邀請親朋好友一同相聚、切磋,讓大人回味、小孩體驗吧!