1980年代的台灣,在國際局勢壓力之下,政治逐漸走向民主化,一時之間社會充滿狂飆的激情和活力。此時劇場人也不遑多讓,沉寂多年的劇場界迎來了新一波創作熱潮,第一代小劇場運動的創作者從國外引進劇場技術,有別於前期反共抗俄的愛國劇,發展出貼近臺灣在地生活的舞台劇。一場場大受好評的表演,使得更多人領略到劇場魅力,無數業餘的小型劇團成立,臺灣小劇場運動於焉展開。

1988年,當時還是大學生的田啟元、詹慧玲、林泰助等人成立了「臨界點劇象錄」,創團作《毛屍》將同性戀議題搬進劇場,以辛辣生猛的對白受到注目,他們嘲諷傳統、挑戰威權,刺激台下觀眾解放生活中長期壓抑的情感。由田啟元為主要編導,詹慧玲擔任團長,在短短7年內製作了《白水》、《瑪莉瑪蓮》、《目蓮戲》等二十五部劇作。有劇場鬼才之稱的田啟元,在這些作品中屢次突破自我,密集的創作,廣泛的題材,帶領臨界點劇象錄成為第二代小劇場最前衛且最具代表性的劇團之一,田啟元的作品至今仍然是大專院校戲劇系的課堂教材,啟發當代無數劇場工作者。

1996年田啟元因愛滋病逝世,他的生命宛若流星劃過一般短暫卻閃耀,留給眾人無限懷念。在田啟元過世後,團員們十分珍惜劇場情誼,改由共同創作的模式,讓每個人都可以擔任編導,互相成為彼此的演員。臨界點劇象錄從此成為許多劇場工作者的搖籃,只要對於戲劇有熱情、想嘗試,都可以走進民樂街68號臨界點團址,成為他們的一份子。他們舉辦了「志同道合劇展」、「在我們房間裡戲」系列等劇展,更與其他劇團、不同領域的藝術家合作,舉辦兩岸行為藝術活動、人體模特兒行為藝術展等,這期間共有將近120多位團員曾經成為他們的一份子。

90年代的小劇場劇團,公社特質濃厚,大家單純憑藉著熱情和夥伴情誼支持劇場藝術創作,2000年後,臺灣劇場工作普遍走向專業化,營利模式改變,因此更重視劇場工作者的薪資條件與勞動權益。此時臨界點的團員們也各奔東西,有了各自的事業和家庭,在2007年,有感於劇場經營觀念已隨著時代改變,團長詹慧玲決定為臨界點畫下句點。但是臨界點的精神仍然不斷延續,團員溫吉興成立了小劇場學校,鄭志忠成立了柳春春劇團,其他團員則有的成為演員、劇場技術工作者、戲劇老師、研究者、導演者等,繼續在他們共同熱愛的劇場中燃燒生命。

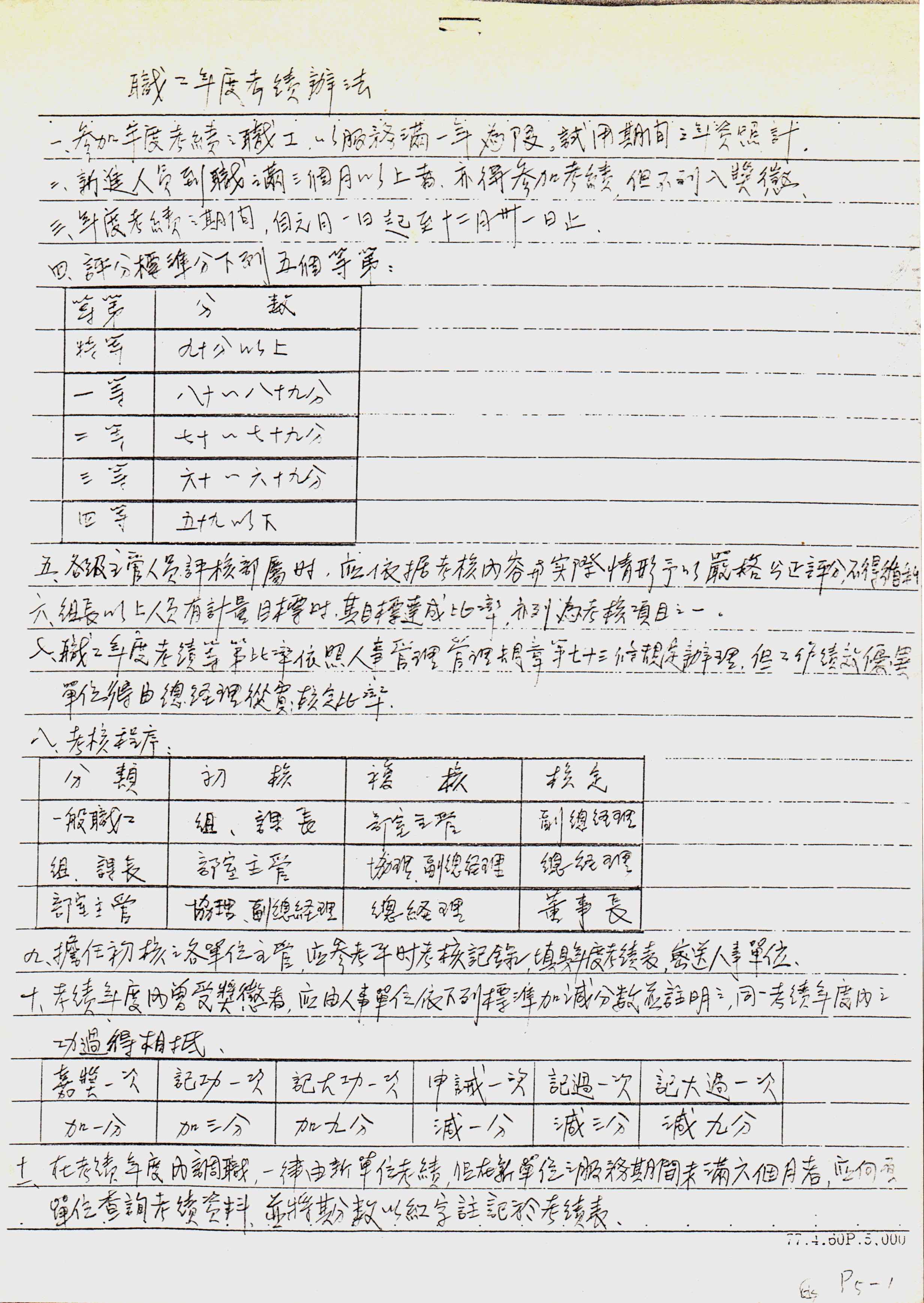

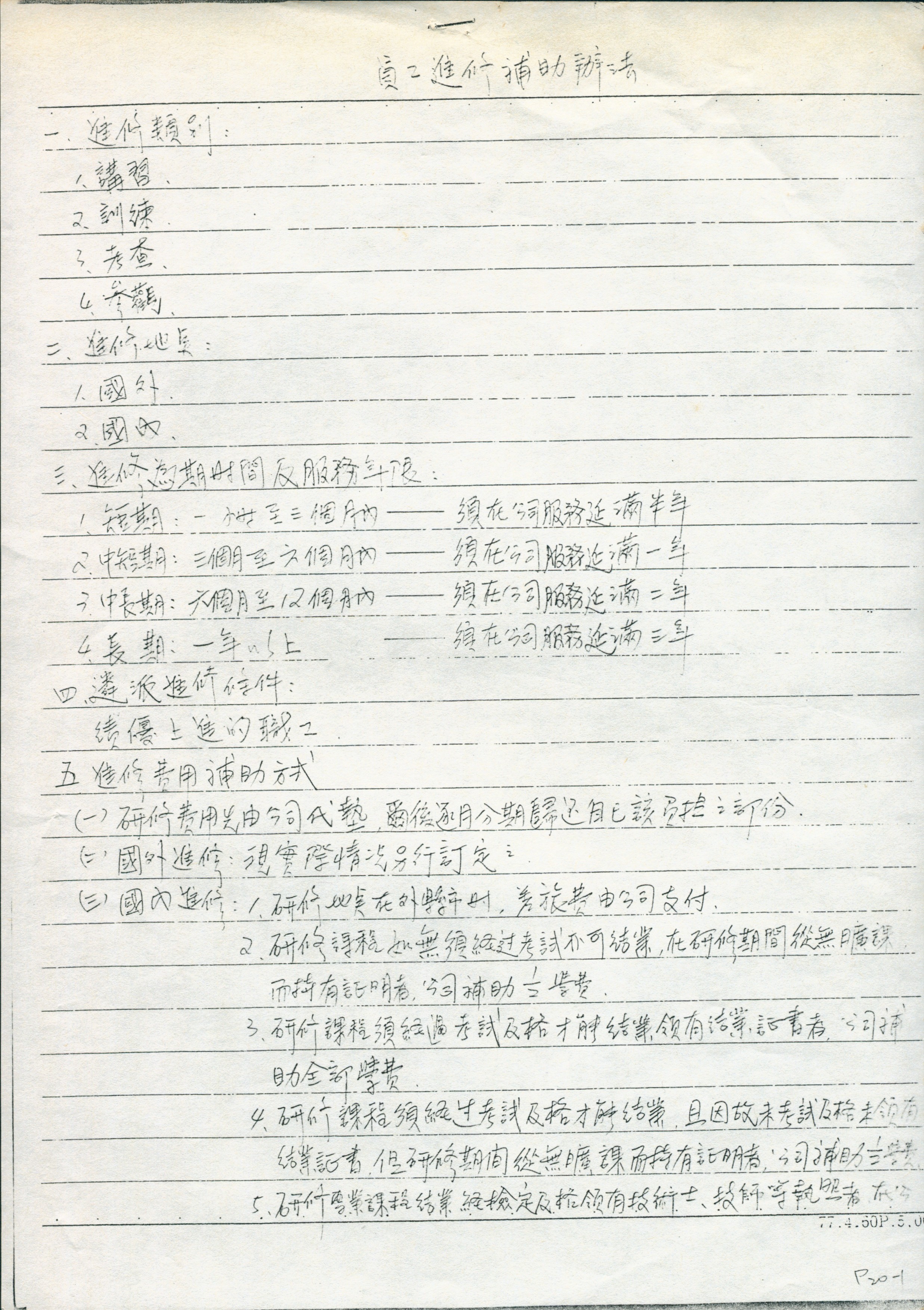

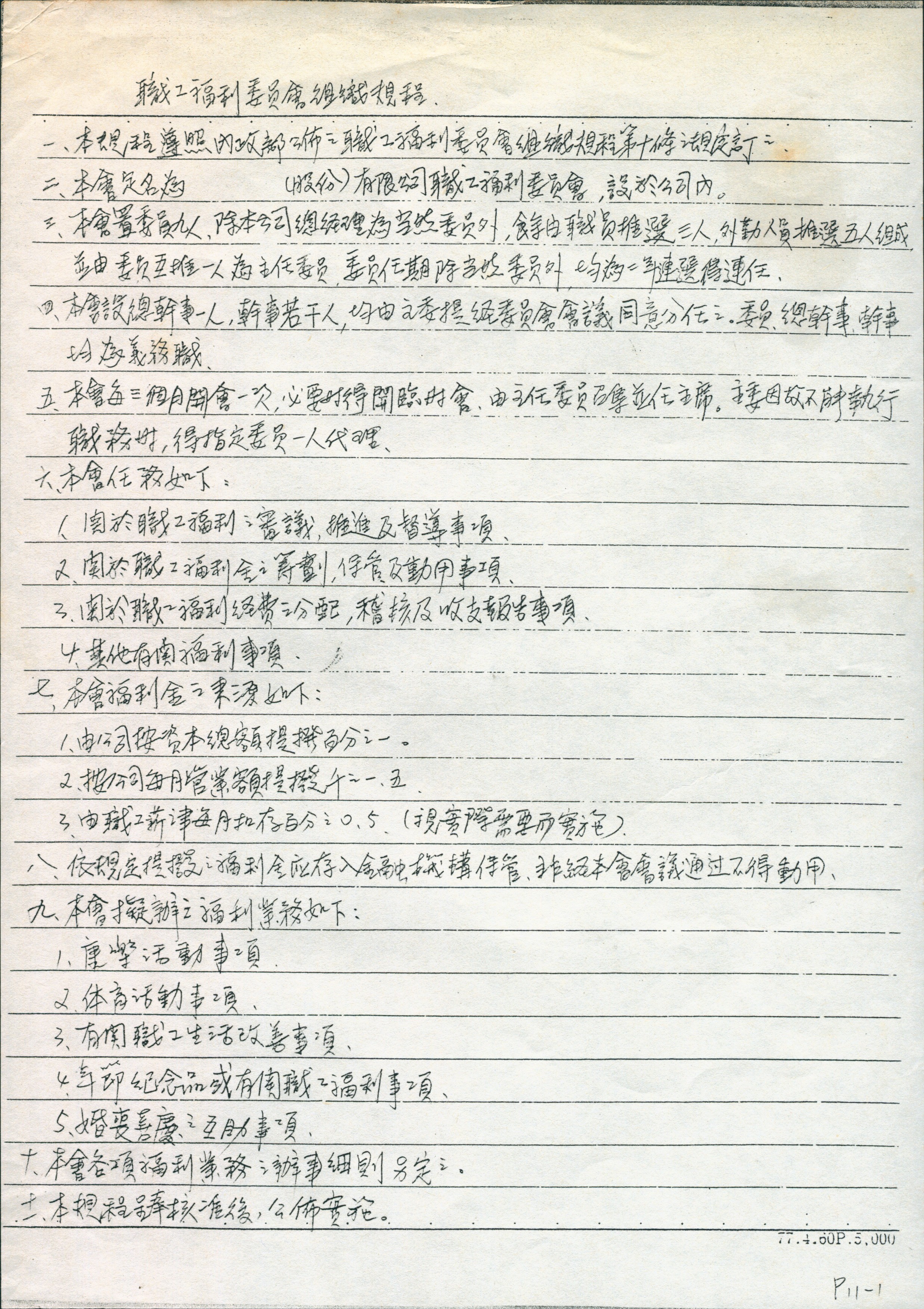

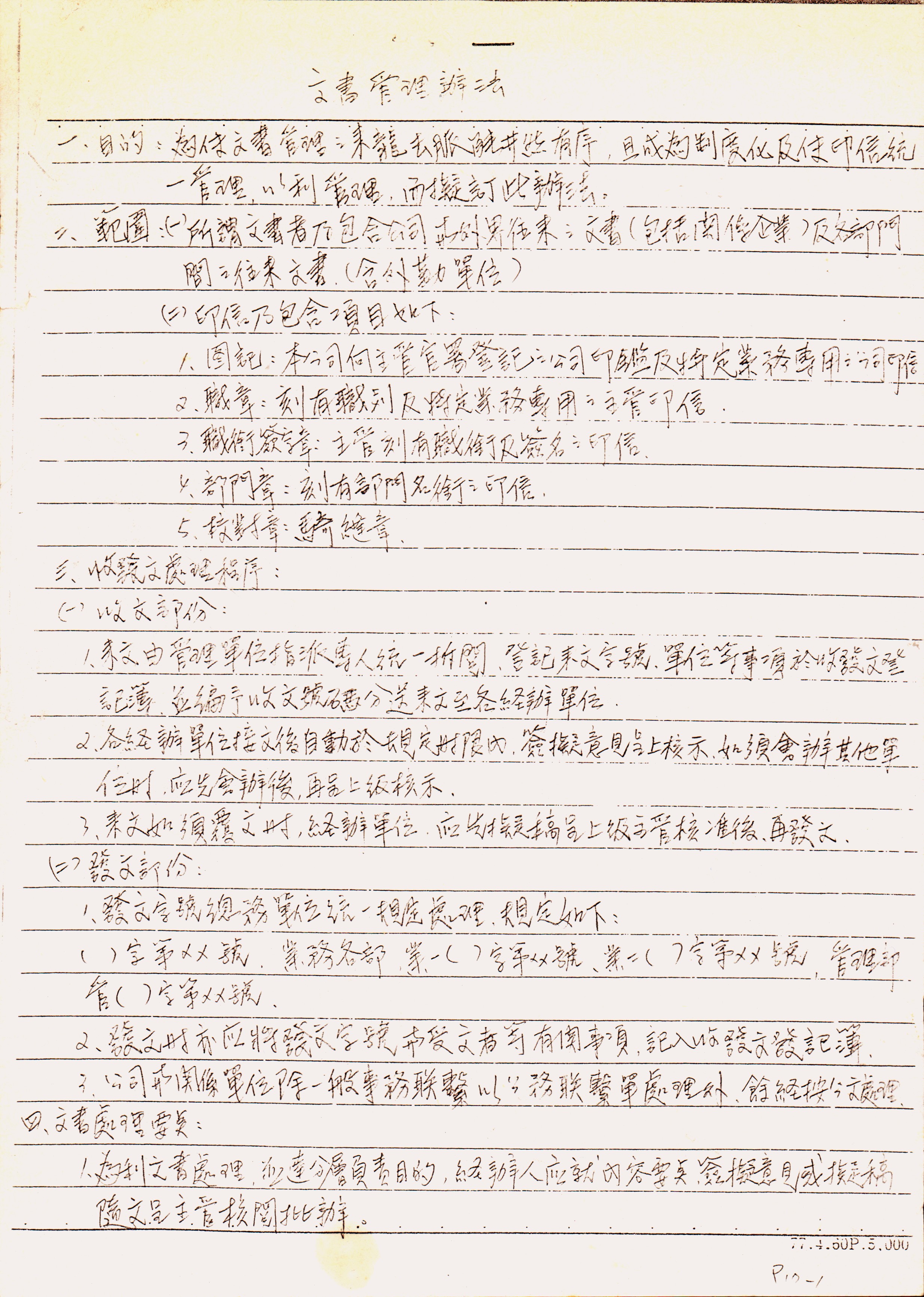

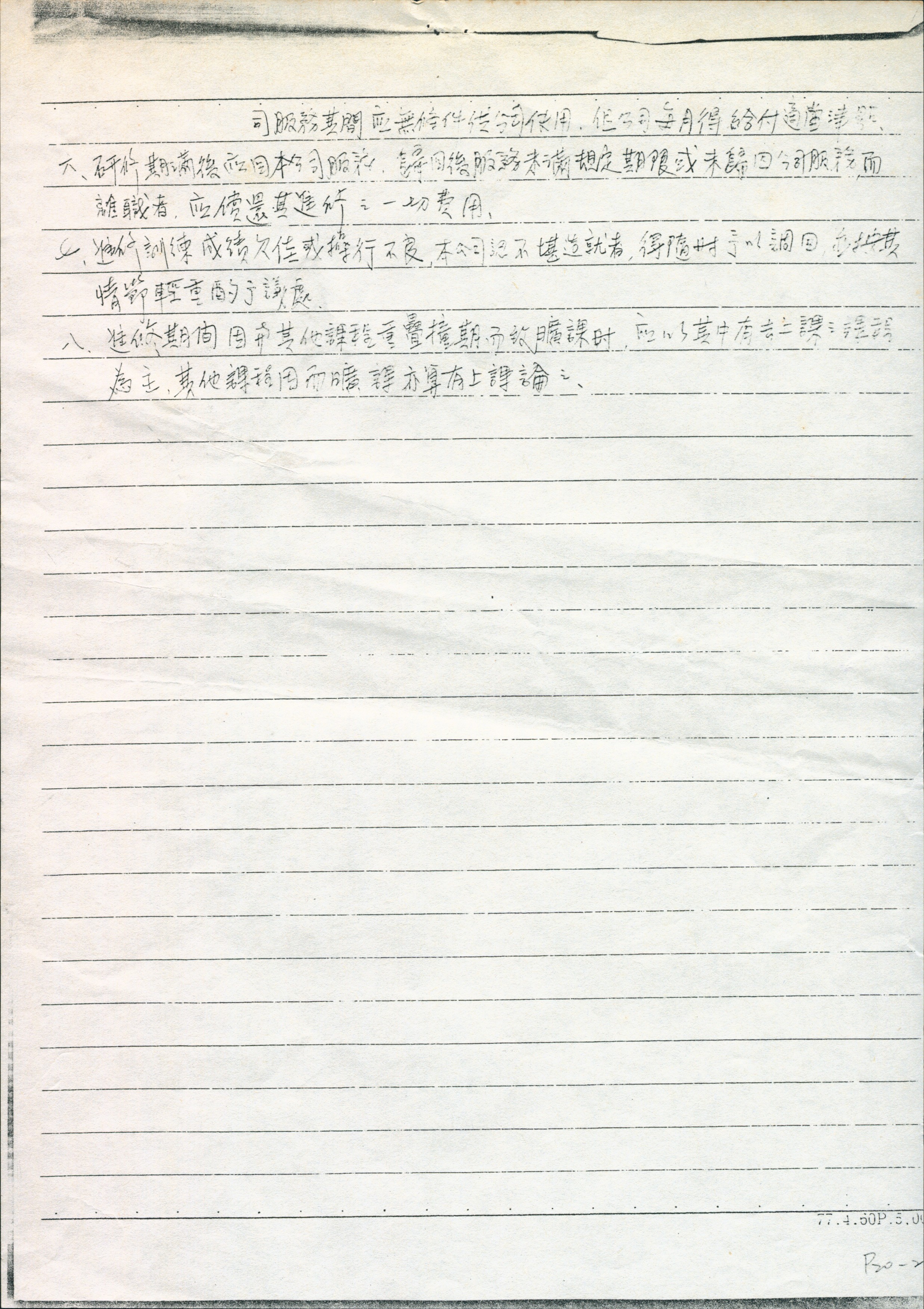

數位物件為臨界點劇象錄劇團標誌、劇團介紹文字稿影本,以及由創辦人田啟元手寫的組織管理、成員考核辦法等手稿。