由釋善因用日文撰寫的西元1930年代的釋善因日記共有5本,本篇日記取自第3冊的西元1937年的日記本。釋善因為彰化縣花壇鄉的虎山巖住持釋一修的後代,虎巖聽竹為西元1836年周璽撰寫的《彰化縣誌》記載邑中八景之一的名剎。釋善因日記是從其西元1934年到日本京都,西本願寺培育日本佛教僧侶學校中央佛教學院留學開始的記述。

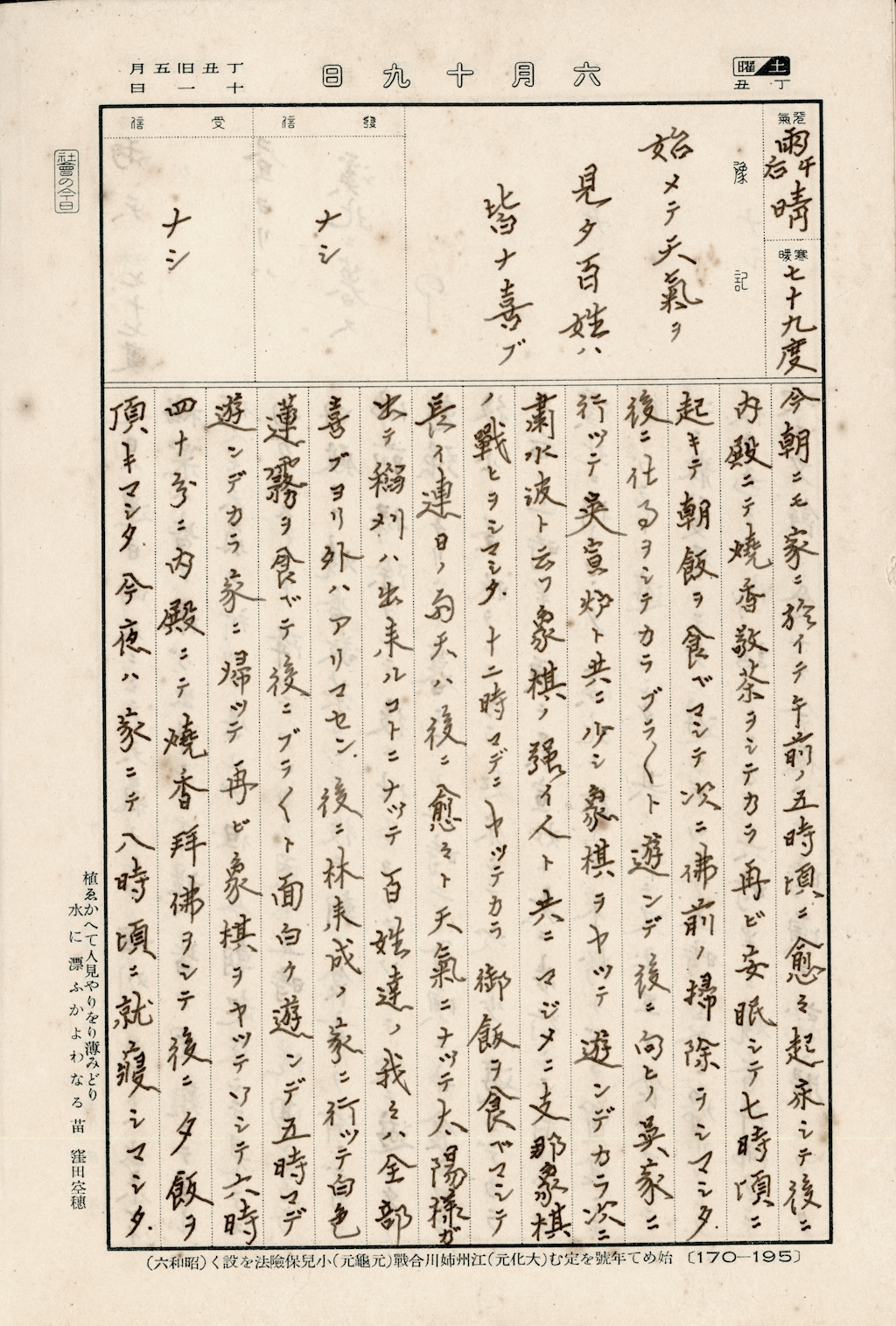

本日為西元1937年6月19日為其日記的第3本,當時於彰化的虎山巖,記載下本天日記。連續下了幾天的雨,終於在這一天放晴了,百姓都欣喜萬分,農民也才能有機會收割。釋善因也連接著在上午和傍晚和友人玩象棋,還吃了白色的蓮霧。

日本統治臺灣後,側重農林業的經濟價值,因此,氣象的觀察和監測也成為大力進行項目。最早在清朝時期,臺灣開始用科學儀器做規律且長期的氣象觀測,是因當時大清海關「總稅務司」英國籍的赫德(Robert Hart),他管海關也搞許多洋務,任上命令中國沿海海關和燈塔觀測氣象,並每月匯報一次給香港氣象臺。

據資料記載,西元1885年左右,基隆、淡水、安平、打狗(高雄)四個海關和漁翁島(澎湖西嶼)、南岬(鵝鑾鼻)兩燈塔,便開始運用香港氣象臺提供的儀器設備觀測發送臺灣氣象。

而臺灣最早的科學氣溫記錄,卻是在牡丹社事件發生的西元1874年,當時日軍抱著殖民的打算,隨軍包含五百名以上各行各業的人員,野戰醫院除了救護工作,每天也觀測當地氣溫,留下記錄。最後,隨日軍離開恆春而終止,前後達7個月。

到了日本統治臺灣,西元1896年就創立臺北測候所,並廣建各地「測候所」(氣象站),在臺灣形成氣象觀測網,並和英國德國交換氣象資料。西元1896年6月17日創刊的第一份報紙《臺灣新報》在報頭下就有刊載「每日天氣」,如「寒暖昨日正午97度」採華氏標示溫度,從此臺灣的氣象發展進入另一境地。