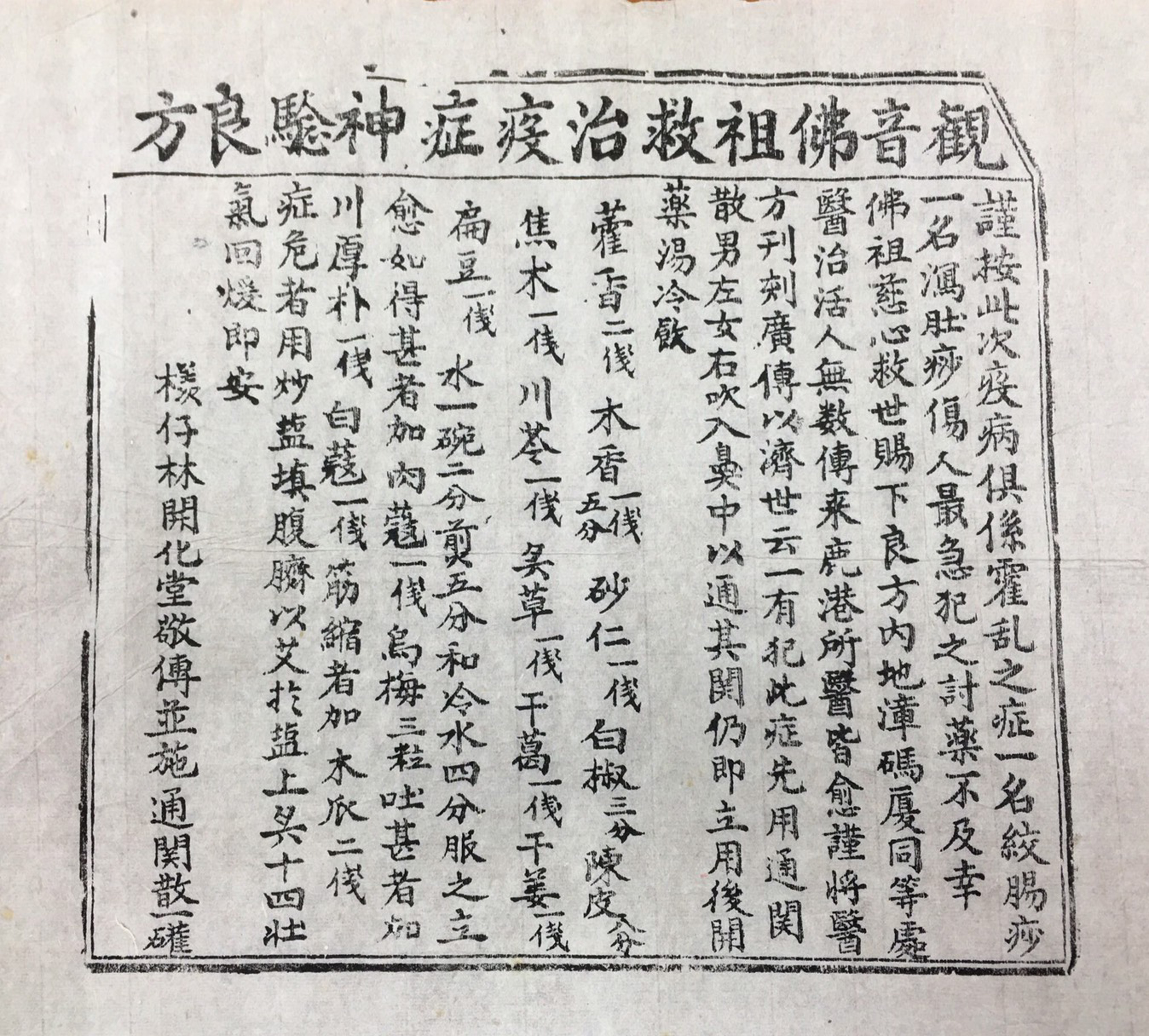

觀音佛祖救治疫症神驗良方。謹按此次疫病俱係霍乱之症,一名「絞腸痧」,一名「瀉肚痧」,傷人最急,犯之討藥不及。幸佛祖慈心救世,賜下良方,內地漳、碼、夏、同等處醫治,活人無數。傳來鹿港,所醫者皆愈,謹將醫方刊刻,廣傳以濟世。云一有犯此症,先用「通関散」,男左女右吹入鼻中,以通其関,仍即立用後開藥湯冷飲:「藿香二錢、木香一錢五分、砂仁一錢、白椒三分、陳皮八分、焦朮一錢、川苓一錢、炙草一錢、干葛一錢、干姜一錢、扁豆一錢。」水一碗二分煎五分,和冷水四分服之立愈。如得甚者,加「肉蔻一錢、烏梅三粒」;吐甚者加「川厚朴一錢、白蔻一錢」;筋縮者加「木瓜二錢」;病危者用炒塩填腹臍,以艾於塩上炙十四壯,氣回煖即安。檨仔林開化堂敬傳,並施通関散一罐。

「霍亂」,或稱「霍亂吐瀉」,原為古代中醫對於「上吐下瀉」等急性腸胃道炎症或感染的統稱,其主要的症狀為嘔吐、腹瀉、發熱等。清代以後,中醫醫家發現在原本「霍亂」的範疇中,有一部份具有高度傳染性而易致患者死亡,故將此種較危急的病情稱為「真霍亂」或「時疫霍亂」,而在民間也將此種急重型的病況稱之為「吊腳痧」、「瀉肚痧」、「絞腸痧」等。臺灣於清領時期後期與日治時期前期,確有霍亂之大流行;這張處方由中國大陸傳至鹿港、再由鹿港傳至臺南,由位於「檨仔林」(臺語「芒果林」之意,現大約在臺南中西區內)的開化堂傳出。據現今王見川先生的研究,「開化堂」應為龍華齋教於嘉慶年間所設立,後於道光年間被廢堂,成為後續「德化堂」的前身。若由以上年代的定位應可推知此藥方印製的時間大約於西元1800-1850年間。有趣的是,此處方的藥物與劑量對於由霍亂弧菌所引起的「霍亂」可能力有未逮,但對於較輕型的「上吐下瀉」等急性腸胃道發炎症狀,應有相當的效益。

大規模的流行傳染病,一直都是人類歷史的難題,而如何使用當時的醫藥來進行救治或預防關乎族群的興衰。此處顯示十九世紀前期至中期,西方醫學尚未對霍亂有良好治療前,於臺灣民間流傳的治療方式。從其中描述的病情轉變與嚴重程度來看,其藥方所設定的治療對象,可能為感染霍亂弧菌的患者,但其所開立的藥方與劑量則反而相近於處理一般輕症腸胃炎的方法,或許也反應了中醫「霍亂」一病由於包含了輕症與重症的不同,也反應著在資訊相對不發達與流傳不便的年代,知識應用與選擇上的困境。