本書為宜蘭文化局2015年推行的「山、農、漁——村落文學發展計畫」成果之一,以作者幼年居住的頭城為中心,書寫童年家鄉關於海的記憶,也擴及於龜山社區及南方澳、流流社等以海為生的族裔的海洋文化與記憶。

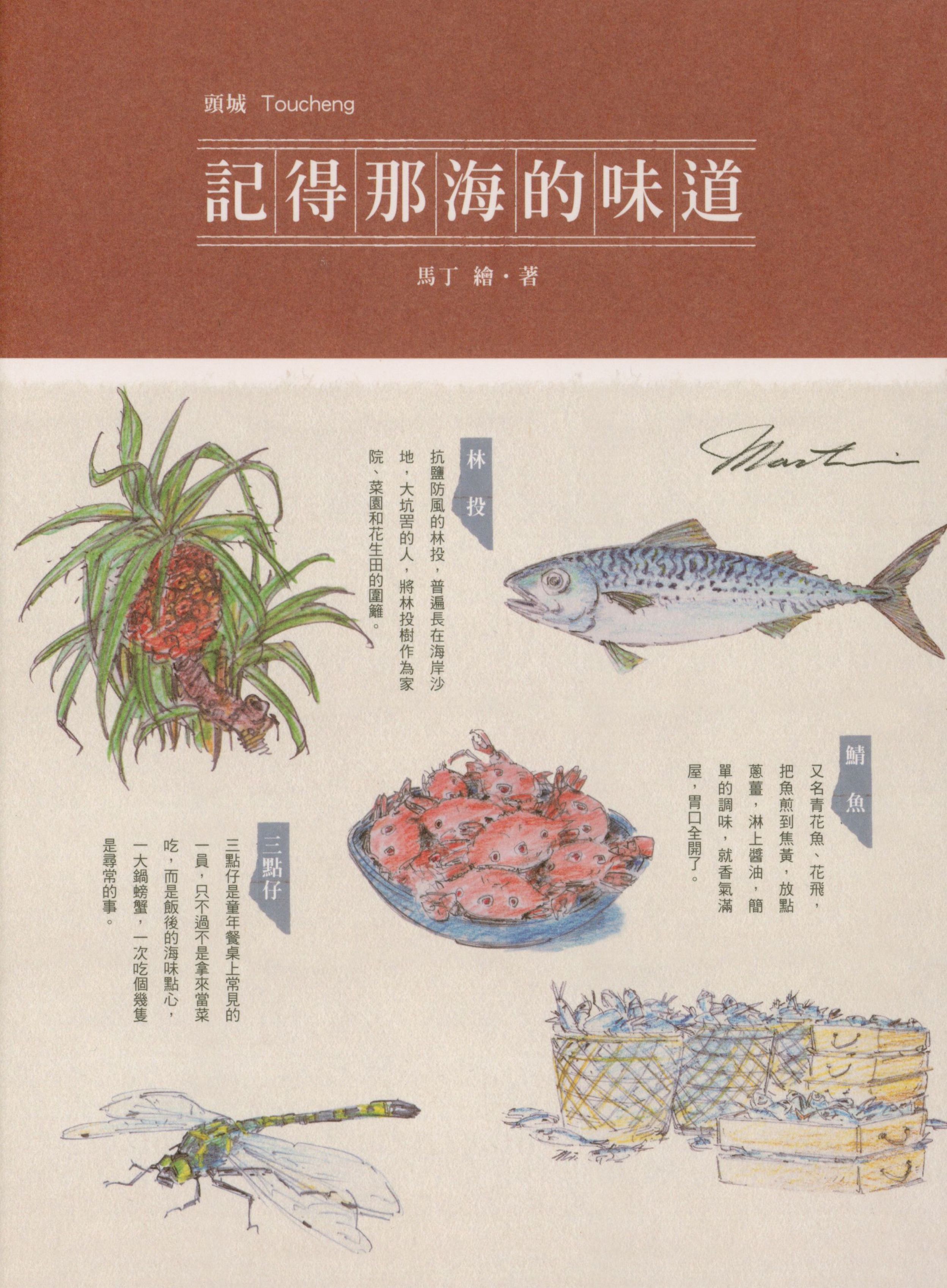

作者本名黃興芳,筆名鉛筆馬丁,出生於頭城,一個離海很近的城鎮,從小被家長警告不能靠近海邊。雖然他們也會偷偷地溜去玩,不過有過一次鄰居小孩溺斃,自己也有一次差點被離岸流帶走的經驗,還有溫姓少年一次救起數名男童,自己卻遭溺斃,轟動社會的事件,讓他對於海洋又愛又怕。由於家裡有長輩從事漁業,因此童年飯桌上經常出現各種魚類,最常見的是廉價的箱仔魚(大概就是下雜魚,各魚種都有),午、晚餐常見的是乾煎鯖、鮪、鯛等,新鮮的魚湯,還有一大碗的透抽湯。此外清蒸小卷、比目魚,薑絲乾炒海瓜子,川燙軟絲、蝦子,煎白帶魚、竹筴魚等,都是餐桌上的常客,至於干仔(淡菜)、三點仔(螃蟹)則是餐後的點心。

作者也採訪周遭的漁民故事,如龜山島來的人,其中有一位無師自通的漁民畫家,不幸因船難死亡;過港(大坑罟)以往拉縴的作法、抓鬼煮油的民俗;南方澳三剛鋼鐵廠的故事;最後的噶瑪蘭部落流流社居民林阿公的生活史,可(節錄)