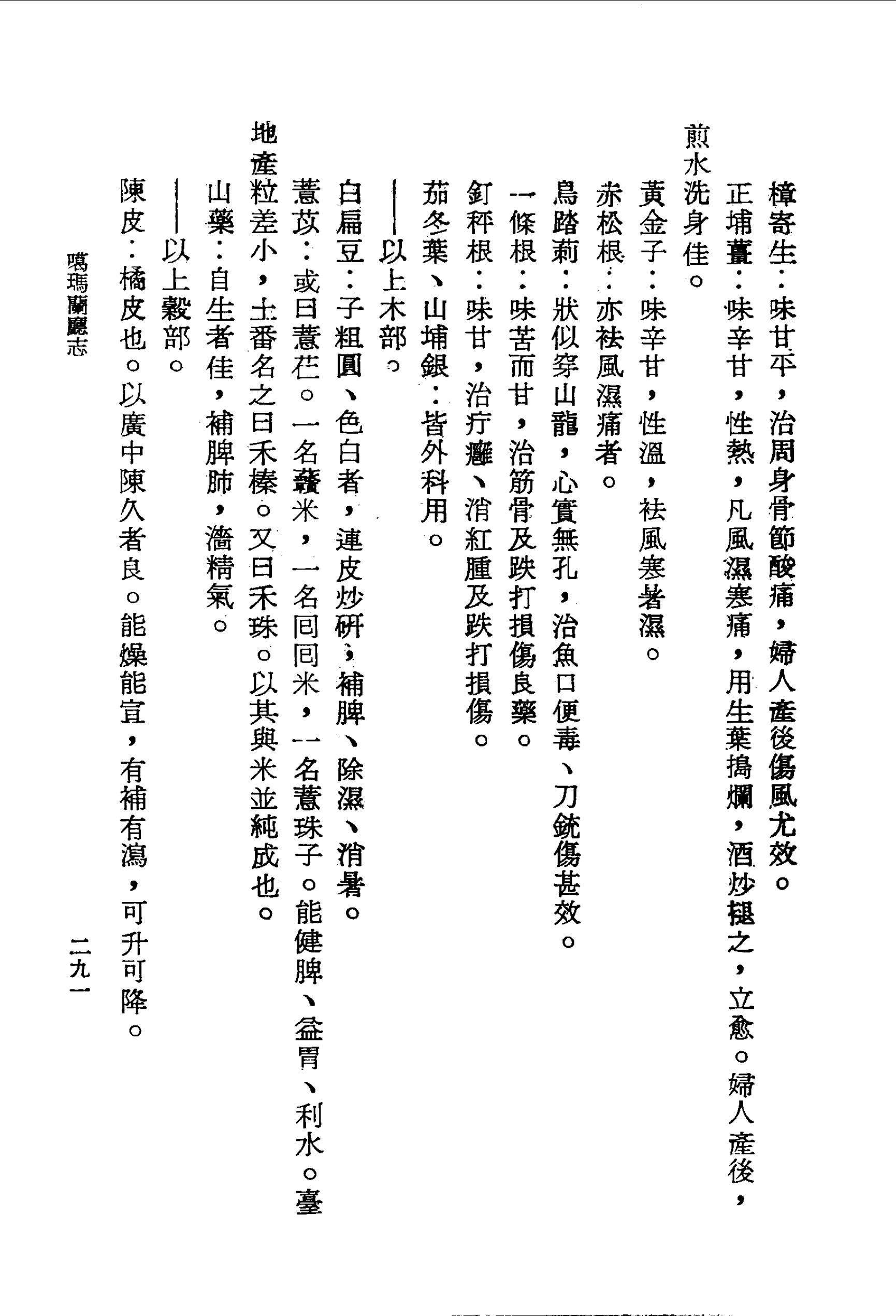

陳皮:橘皮也。以廣中陳久者良。能燥能宣,有補有瀉,可升可降。

本條史料主要介紹陳皮的醫療功效。

這則介紹陳皮的史料出自於《噶瑪蘭廳志》。《噶瑪蘭廳志》有兩位作者,分別為陳淑均和李祺生。1830年(清道光10年),適逢當時的臺灣府研議新修府志,陳淑均便以晉江舉人的身分擔任總纂,並由貢生盧永昌、林逢春,監生楊德昭、蔡長春,生員李祺生負責採訪,搜集資料。四年後,由於陳淑均離職,《噶瑪蘭廳志》的撰寫工作一度暫停。1838年,陳淑均受聘於鹿港文開書院,向噶瑪蘭廳索取原稿並加以訂正。及後董正官任通判,請生員李祺生校對陳淑均之稿件,至此《噶瑪蘭廳志》方撰寫完成。

陳皮是指將芸香科植物橘的成熟果皮曬乾之後,具有醫療效果的藥材。不過,當季剛曬好的橘皮,並不受中醫青睞。傳統的講法是剛曬好的陳皮,燥烈之氣太重,容易引起上火等等不良的副作用。這種講究陳製的觀念並不是陳皮所獨有的,中藥裡有所謂六陳藥,包括枳殼、陳皮、法夏、茱萸、狼毒、麻黃,都是需要經過老化、陳化的製程,才能使藥材能發揮最好的作用。