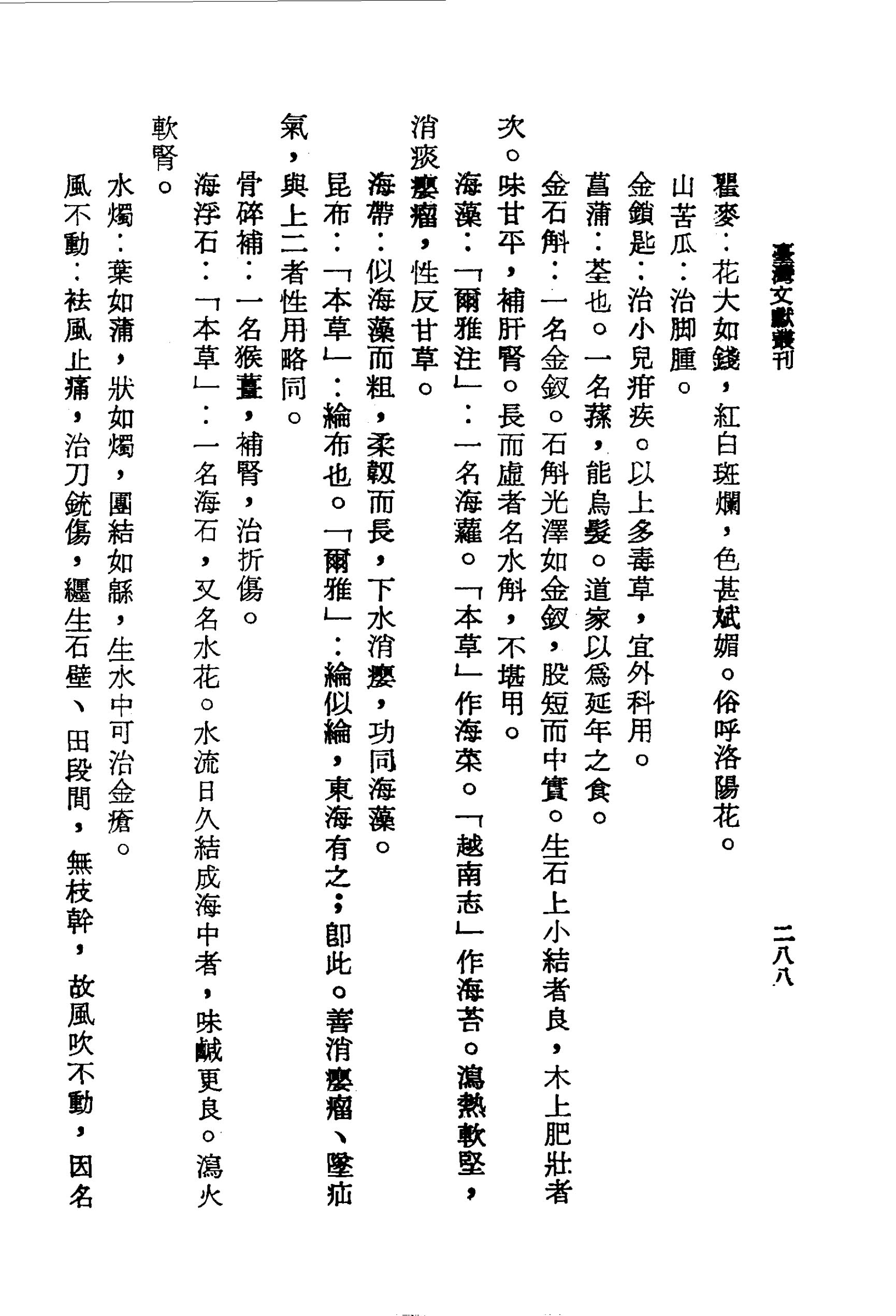

昆布:「本草」:綸布也。「爾雅」:綸似綸,東海有之;即此。善消癭瘤、墜疝氣,與上二者性用略同。

本條史料主要引述文獻對昆布的記載,以及說明昆布的功用。

這則介紹昆布的史料出自於《噶瑪蘭廳志》。《噶瑪蘭廳志》有兩位作者,分別為陳淑均和李祺生。1830年(清道光10年),適逢當時的臺灣府研議新修府志,陳淑均便以晉江舉人的身分擔任總纂,並由貢生盧永昌、林逢春,監生楊德昭、蔡長春,生員李祺生負責採訪,搜集資料。四年後,由於陳淑均離職,《噶瑪蘭廳志》的撰寫工作一度暫停。1838年,陳淑均受聘於鹿港文開書院,向噶瑪蘭廳索取原稿並加以訂正。及後董正官任通判,請生員李祺生校對陳淑均之稿件,至此《噶瑪蘭廳志》方撰寫完成。

喜歡作菜的朋友大概對昆布上白白的一層粉有過疑問,不知道這是鹽的結晶,還是放久了發霉了?到底還能不能吃呀?其實這些白粉是昆布的成分甘露醇(Mannitol)在乾燥過程中形成結晶的現象,這亦是昆布高湯美味的關鍵所在。下次看到這層白白的結晶物時不用擔心,也不用急著沖洗乾淨,只要稍微用紙巾抹去灰塵、髒污,即可安心食用了!