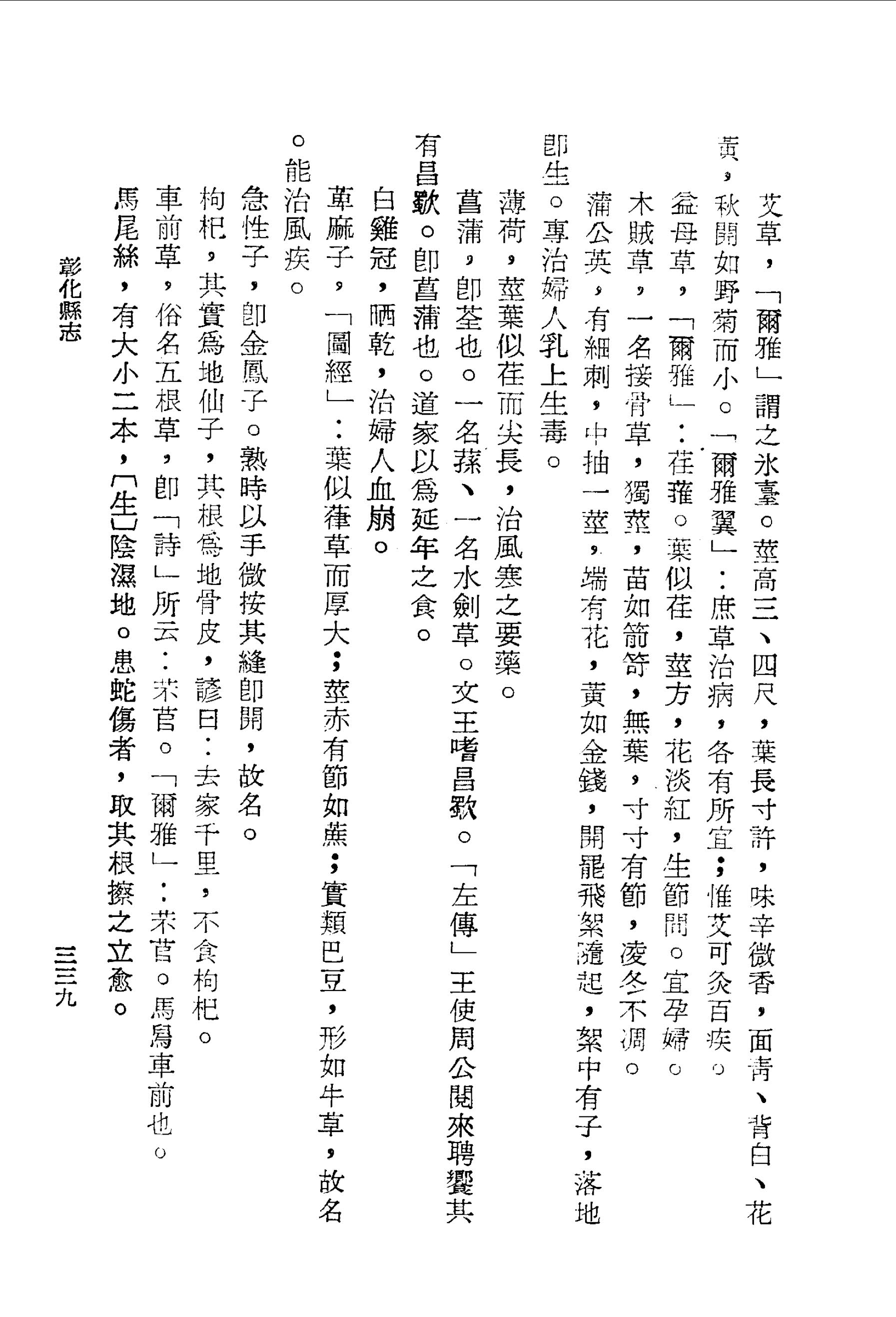

菖蒲,即荃也。一名蓀、一名水劍草。文王嗜昌歜。「左傳」王使周公閱來聘饗其有昌歜。即菖蒲也。道家以為延年之食。

本條史料主要引述《左傳》關於菖蒲的記載,以及說明功效。

《彰化縣志》雖署名作者周璽(字琢堂,廣西臨桂進士),但據學者研究,真正的作者應該是時任教諭銜管閩清縣學訓導事的曾作霖,周璽與另三位列名總纂的彰化前賢應該都是顧問性質的「協纂」。1829年(清道光9年),福建修省志,同時要求所屬各府、廳、縣同時配合修志。同年6月,彰化縣在知縣託克通阿任內,著手修志準備,歷經託克通阿、李廷璧、周璽,到1834年(清道光14年)在知縣賈懋功任內終於完成刊刻。《彰化縣志》體例仿余文儀之《續修臺灣府志》(又稱《余志》)與陳夢林之《諸羅志》,折衷二者之長然後加以修訂。除刻本外,今有《臺灣文獻叢刊》本與《臺灣方志彙編》本傳世。

自古以來服食成仙的方法很多,如八仙之中的張果老是服食何首烏成仙的,而相傳漢代的王興,服食了菖蒲後便成仙了。服食菖蒲在古代應該是很盛行的文化,歷史上很多名人都喜歡吃菖蒲,比如說周文王喜歡吃「菖蒲菹」,也就是菖蒲醃菜。孔子崇尚周文化,所以也學文王吃菖蒲。此外,《神仙傳》裡的安期生、王典也因為吃菖蒲而得長生。為什麼這麼多古人喜歡服食菖蒲呢?究其源頭,可能跟所謂「冬至後五十七日,菖始生。菖者,百草之先生者」,菖蒲是百草中第一個得冬至後一陽來復春生之氣的說法有關。