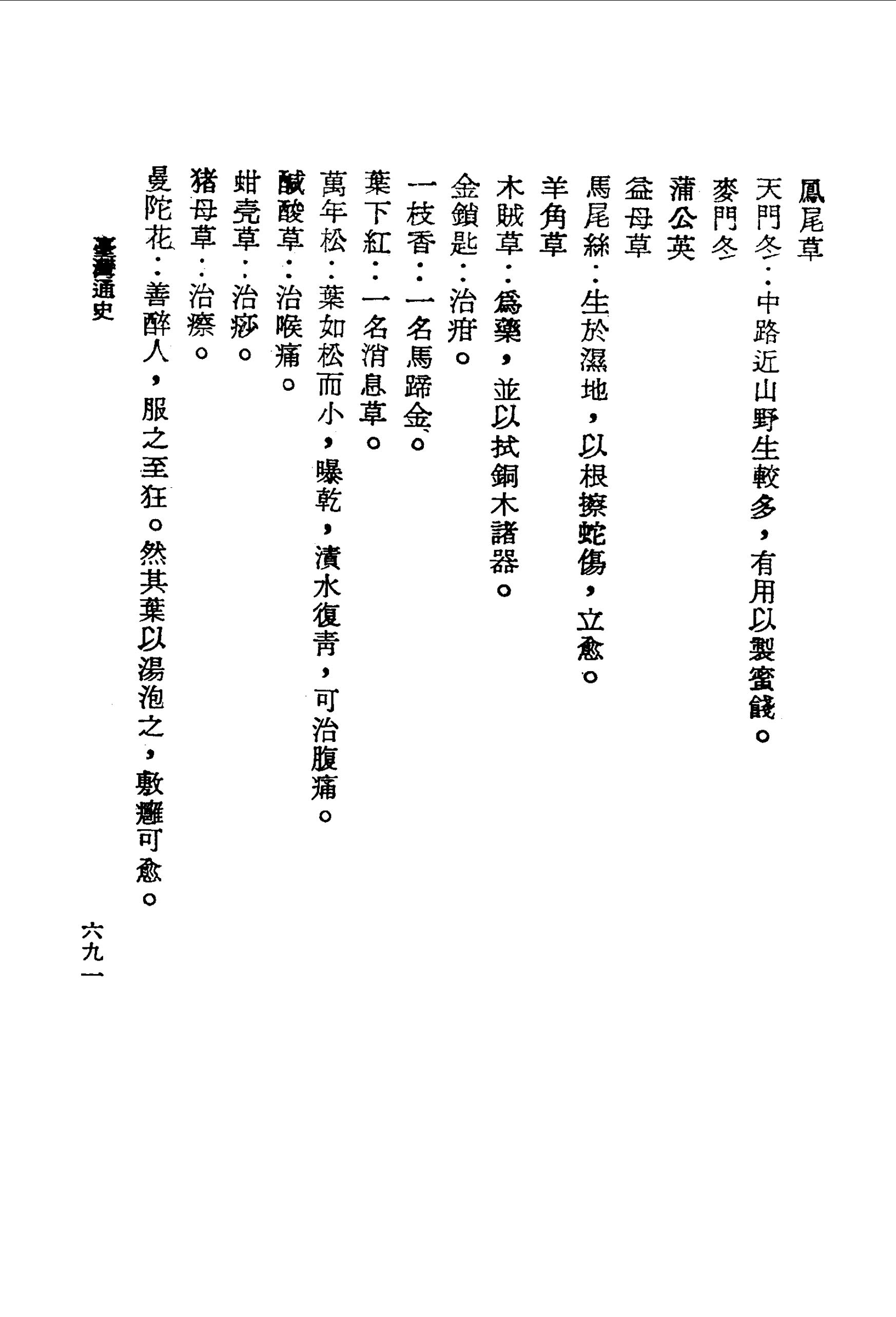

麥門冬 蒲公英 益母草

本條史料列出麥門冬、蒲公英、益母草三種草藥之名。

《臺灣通史》作者連橫,費十年時間(1908年至1918年),仿效司馬遷《史記》體例著成此書。書中記載605年(隋煬帝大業元年)至1895年清朝期間共1000多年的歷史。全書分為紀4、志24、傳60,共88篇,36卷,約有60萬字,另附表目101項。

麥門冬又名麥冬,塊根乾燥後即能食用,味甘、微苦。《本草綱目》云:「麥門冬可補髓、通腎氣、定喘促,使人肌膚滑澤。」性質較寒涼,氣弱胃寒的人不宜使用。蒲公英對熱毒所致的乳癰腫痛、疔瘡有良好的效果,可單獨煎汁內服,或外敷局部;也可配合銀花、連翹、地丁草、野菊花、赤芍等其他清熱解毒藥同用。至於益母草,從藥名就可以聯想到是對女性,特別是產婦特別有益的藥材。婦女生產後必有敗血瘀濁停留,益母草能化去停留的敗血,讓產母受益,所以有「益母」之名。益母草也是古代知名美容方的主要成分之一,據唐代醫學家王燾編輯整理的《外台秘要》所載「武后(武則天)留顔方」可知,留顏方是用益母草燒灰精製而成的。