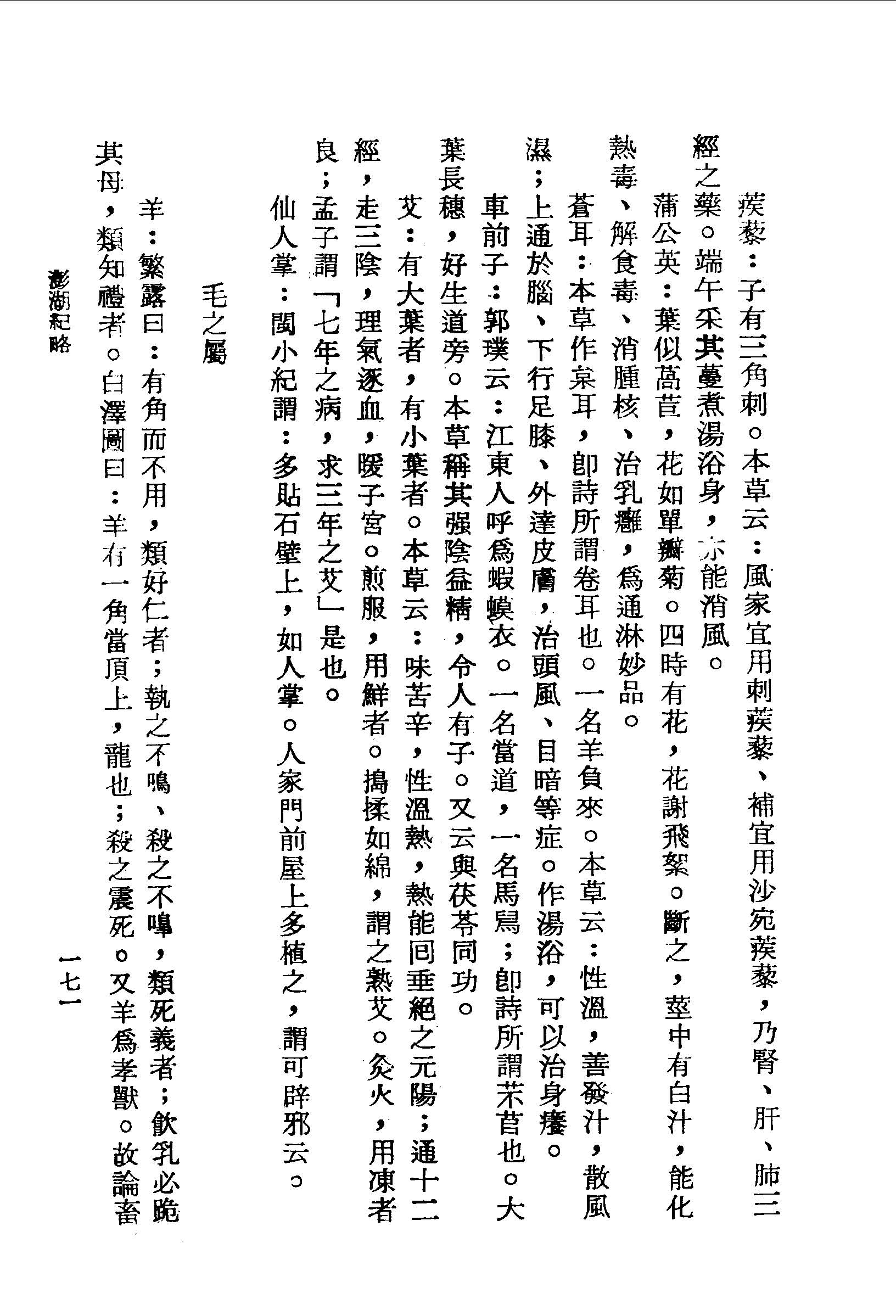

艾:有大葉者,有小葉者。本草云:味苦辛,性溫熱,熱能回垂絕之元陽;通十二經,走三陰,理氣逐血,暖子宮。煎服,用鮮者。搗揉如綿,謂之熟艾。灸火,用凍者良;孟子謂「七年之病,求三年之艾」是也。

本條史料主要講述艾的植物型態及療效。

《澎湖紀略》凡十二卷,胡建偉纂輯。胡建偉,廣東三水人;學者稱「勉亭先生」。清乾隆己未(4年),成進士。後來由閩縣知縣陞授澎湖通判。在任四年,公餘成此書。書有十二紀,曰天文、地理、官師、文事、人物、武備、風俗、土產、賦稅、戶役、倉儲、藝文,紀各為卷。此書據臺灣省立臺北圖書館抄本整理排印。

艾草在中華文化中是相當重要的植物。濃烈香氣的艾草,通常被使用於懸掛大門以驅邪,氣味較溫和的艾草可以食用。臺灣人所熟知的「草仔粿」即為艾草所製作。作法將新鮮的艾草汁與糯米一同混和舂碎,使兩者融合為青色米糰,包上各種內餡,如豆沙、蘿蔔絲等食材,再以蒸籠蒸熟,最後於表面抹上一層麻油,非常美味。