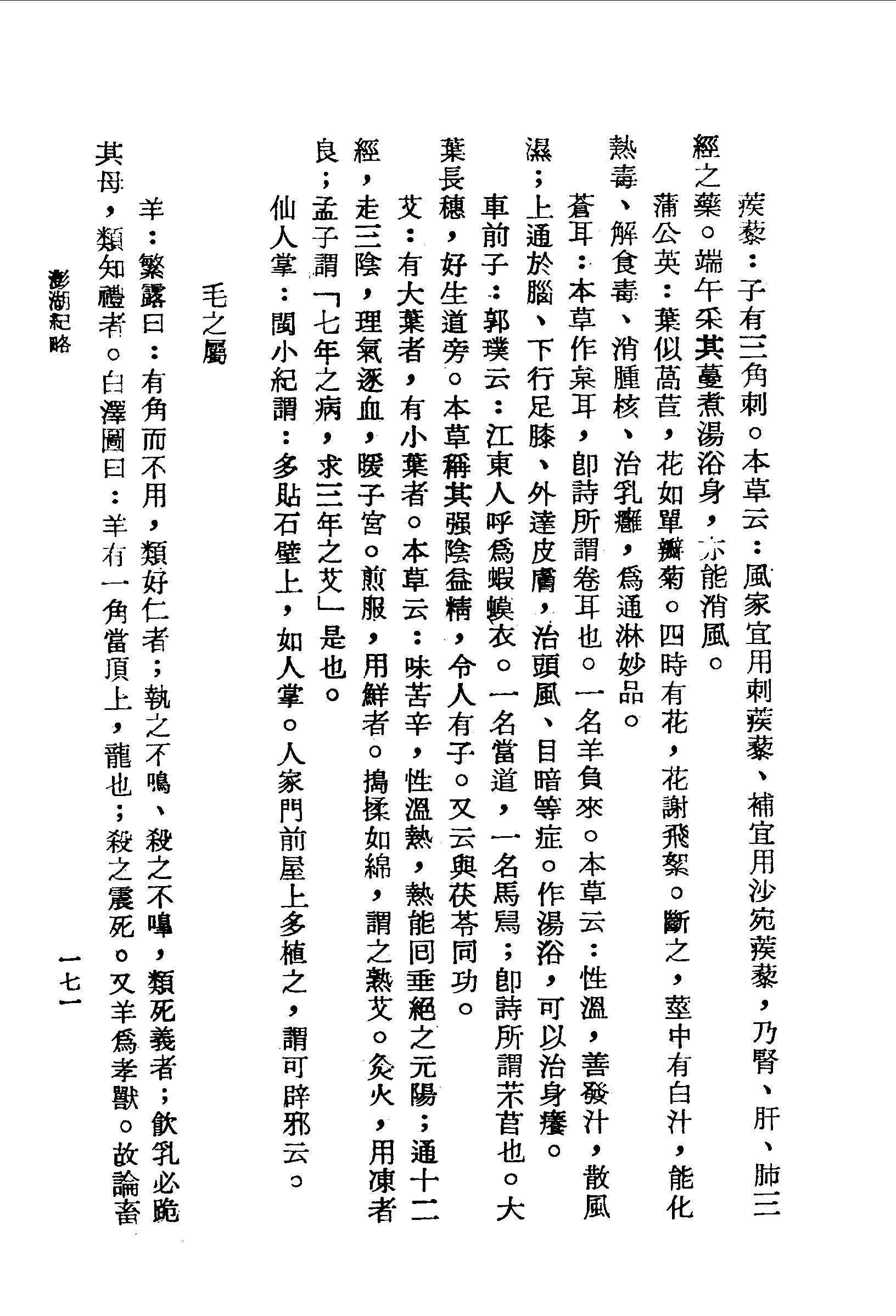

蒼耳:本草作枲耳,即詩所謂卷耳也。一名羊負來。本草云:性溫,善發汁,散風濕;上通於腦、下行足膝、外達皮膚,治頭風、目暗等症。作湯浴,可以治身癢。

本條史料主要講述蒼耳的植物型態及療效。

《澎湖紀略》凡十二卷,胡建偉纂輯。胡建偉,廣東三水人;學者稱「勉亭先生」。清乾隆己未(4年),成進士。後來由閩縣知縣陞授澎湖通判。在任四年,公餘成此書。書有十二紀,曰天文、地理、官師、文事、人物、武備、風俗、土產、賦稅、戶役、倉儲、藝文,紀各為卷。此書據臺灣省立臺北圖書館抄本整理排印。

蒼耳為有毒植物,經過炮製後可減弱毒性,作為藥用。蒼耳的果實稱蒼耳子,在中醫中可入藥,有治療過敏性鼻炎、通鼻的功效,若是有些鼻塞流清涕感冒之類的毛病,將蒼耳子炒過後,跟辛夷花打成粉,貯存在玻璃罐裏,聞一聞鼻子就通了,頭目清明、神清氣爽。其地上部分(蒼耳草)亦可入藥,蒼耳子性溫,而蒼耳草性微寒,可清熱。