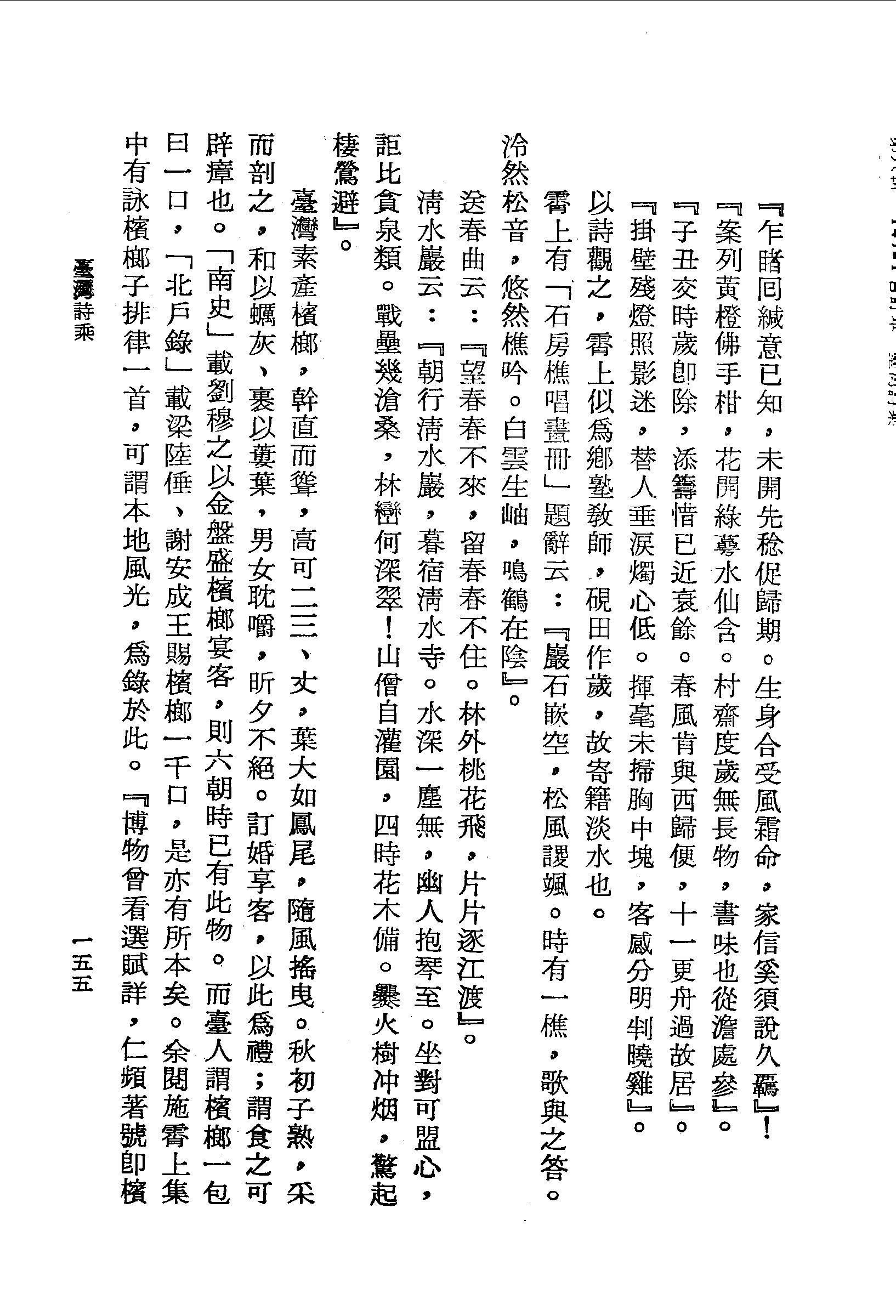

臺灣素產檳榔,幹直而聳,高可二三、丈,葉大如鳳尾,隨風搖曳。秋初子熟,采而剖之,和以蠣灰、裹以蔞葉,男女耽嚼,昕夕不絕。訂婚享客,以此為禮;謂食之可辟瘴也。

本條史料主要敘述檳榔的植物型態及食藥文化。

此條檳榔的史料,出自《臺灣詩乘》。《臺灣詩乘》的作者為連橫,按時間序收錄200多位臺灣詩人的1000多首詩作。由於該詩集編纂宗旨為「詩則史,史則詩」,因此被視為《臺灣通史》的附屬作品。連橫希望藉由這些不同時期的文學詩作,呈現臺灣各個時代不同的歷史樣貌。

檳榔是傳統中醫重要的藥用植物之一,可以下氣消積,還可以驅蛔蟲。明朝李時珍所著《本草綱目》記載嶺南人以檳榔代茶抵禦瘴癘之氣,具有四種功用:「醒能使之醉」、「醉能使之醒」、「飢能使之飽」、「飽後食之,則飲食快然易消」。早期臺灣訂婚宴客,經常以此招待賓客,也是禮俗常用的植物之一。惟近年來因國人食用檳榔的族群口腔癌比例升高,檳榔成為食用檳榔者最主要之致癌物,因此在宴客中的地位已逐漸消失。本品含檳榔鹼、檳榔次鹼及去甲基檳榔鹼等生物鹼,以及縮合鞣質、脂肪油、檳榔紅色素、澱粉、樹脂等。