「漢」係域外—非中國領土內對中國的稱呼,亦域外華文書寫或研究的代詞。「漢學」指的是有關域外中國學術的研究,「漢文」是以散文書寫的華文作品。「漢詩」與「漢文」對置,係以韻文書寫的華文作品。其包括的體類有謎語、詩鐘、對聯、竹枝詞,以及其它七字仔謠歌等。

臺灣由於政治版圖的變遷,漢詩經歷了不同時代,展現不同的面貌。

1662年至1722年是明鄭時代,這時以沈光文最著稱。

1723年迄1895年為清領時期,前期主要的作者是遊宦詩人,以及失意於科場、來臺寄籍或授課的詩人。清領中期以後,在臺灣出生、成長的本土詩人逐漸出現。

日治時期,由於日本內地原就有一支接受自中國的漢學傳統,日本文人原本就對漢學感到熟悉,治臺初期,又有著以漢學攏絡士紳文人的需要,於是朝野特力提倡漢學,漢詩以它體製短小、可以隨興隨時隨地而作的特色,在中國詩歌的早期,原本就具有的酬唱性質,這一來,就理所當然,成為日、臺人士往來聯繫的主要工具,為漢詩舉辦的聯吟會不計其數,標榜漢詩結社的同仁社團多至數百,並且發展出一種集體創作的形態,如以近乎接龍的方式,數人合撰一首詩;最常見的,則是會集一地,就特定題目進行撰作,稱之為「課題」。如有時間限制的競賽,稱為「擊缽」。漢詩的創作經歷了日治時期的大盛,擴張了聯誼的功能,言志的取向萎縮,以致於流於酬酢。

二次世界大戰之後,漢詩聯吟競 賽的模式仍在,但已日漸邊緣,無法與新文學創作相頡頏。

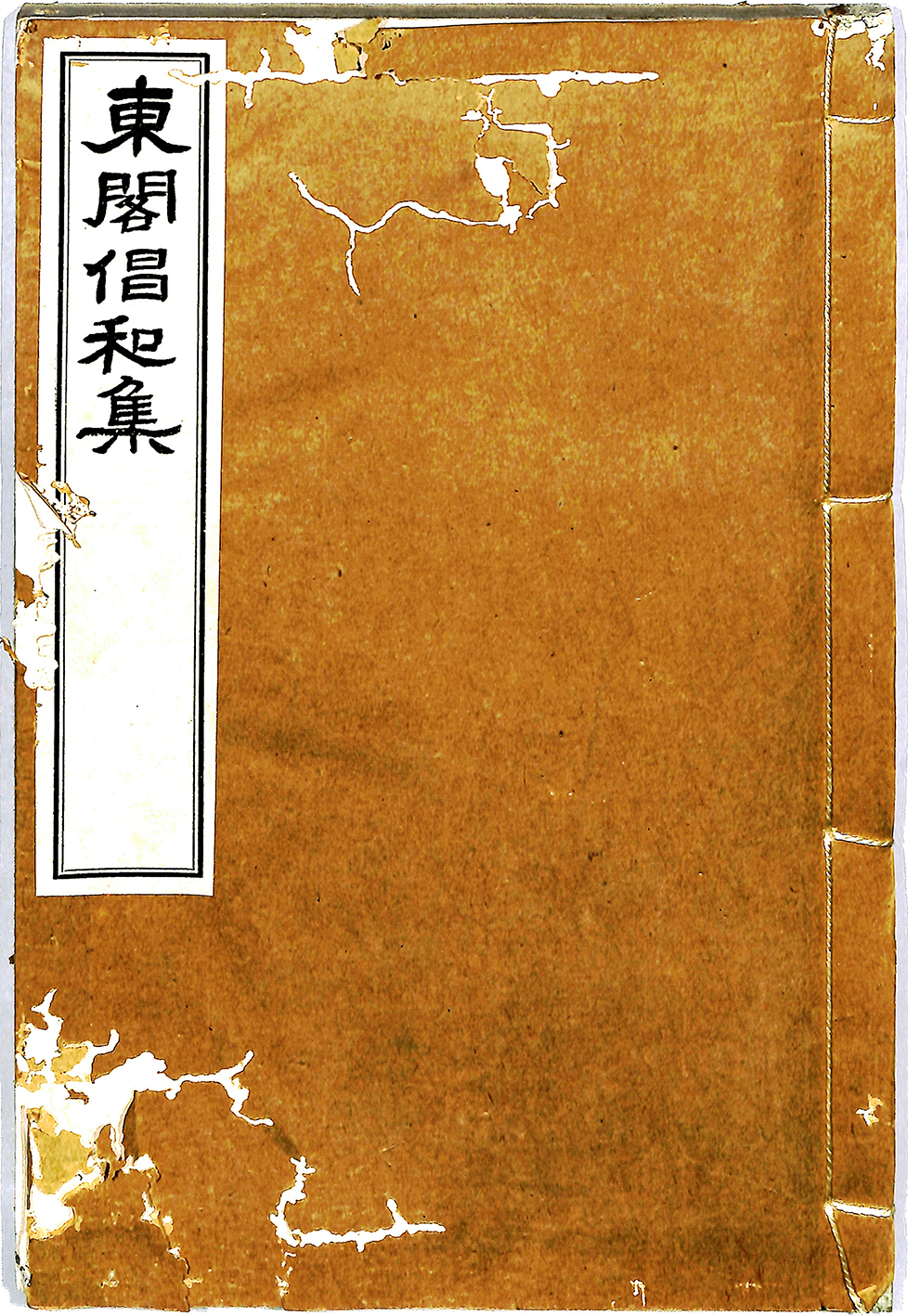

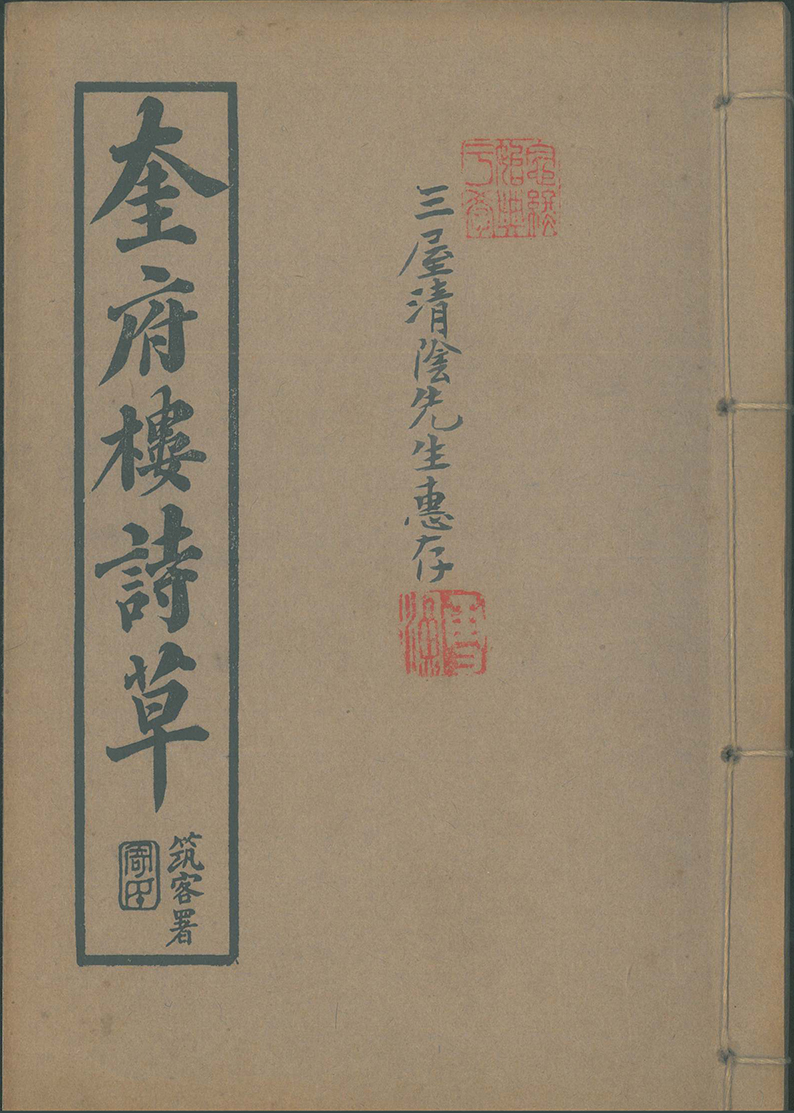

漢詩類型有詩集、詩話。發表的場域則包括報刊、雜誌、書籍三種。書籍出版的形式頗為多樣,包括:別集(亦即個人專集,如上圖《奎府樓詩集》)、選集(如《瀛洲詩集》)、合集(如《櫟社三家集》)、社集(如《應社詩薈》)、主題結集(如貞女、孝女、慶頌集、上圖《東閣倡和集》)、叢書(《臺灣先賢全集》)等。