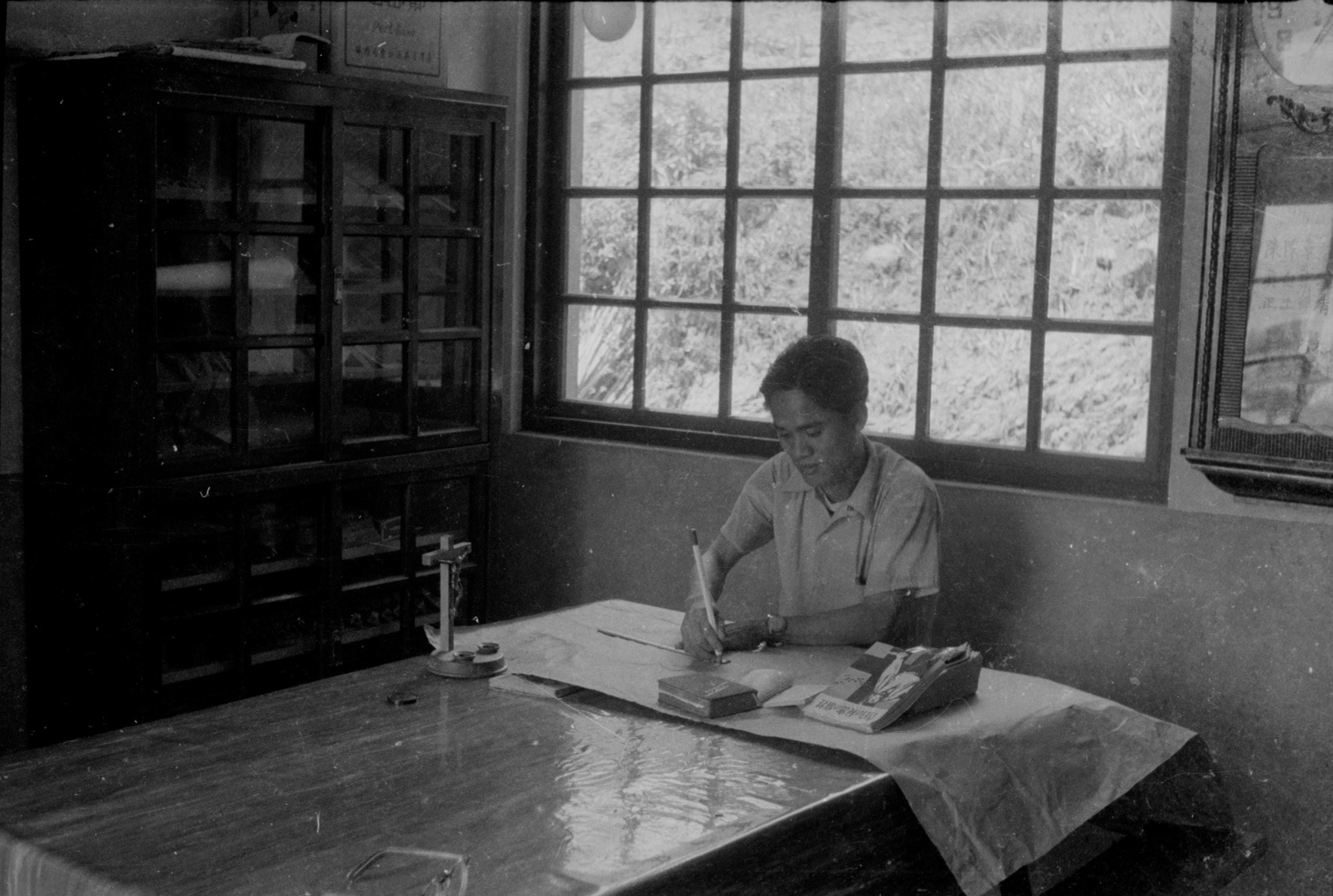

此幀照片為黃貴潮於1960年代在聖若翰傳教學校就讀之照片。黃貴潮由於幼時患病,故學習歷程只到國小畢業即中止,後在病床上養病期間,由於母親與親友的支持與鼓勵,黃貴潮始終不曾間斷學習。之後在天主教神父的引介下有機會到傳教學校學習,也有志成為一位虔誠的傳道者,因此他在傳教學院的學習十分勤懇努力,珍惜著得之不易的學習機會。白冷會於梵諦岡第二屆大公會議前,即有計畫、有步驟的推動臺東本地教會的健全發展。白冷會來臺發展後致力於培育在地神職人員,首先是1955年,在教廷駐華大使黎培理的資助下,於今天臺東市廣東路上興建學舍,合黎培理與錫質平神父兩人之名,取名「培質院」,其用意及作法是從各鄉鎮間選拔出一些未考入臺東鎮初中的小學生─自然是天資較差者,在家長的同意下,送到本院為他們補習,除了準備翌年再報考學校之外,教會也利用補習時間啟發他們潛意識下的宗教情愫。培質院宛如重考班,院長布培信神父替他們補習,加強課業,也供應遠道而來的學生寄宿,方便就學,但未強迫院生必須信仰天主教。「四十七年四月廿五日 本院廿五位學生領洗,創下歷屆最高紀錄。」可見當時寄宿的學生亦不乏非天主教徒。另一方面,培質院也作為修道院使用,提供有意願從事神職的學生學習數學、英文和拉丁文的環境,臺灣第一位原住民主教曾建次即是由培質院所培養。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。