1912年12月日本殖民政府開始將嘉義阿里山原木以汽笛火車往山下運載,開啟此後30餘年有系統的伐木工程,根據統計自1943-1945年間的年伐採量逼近100萬立方米。1949年國民政府遷臺後,延續日治時期的伐木政策,用外銷木材爭取外匯,1952-1954年間林業更佔據公部門事業總盈餘的28%到44.2%。

臺灣林區共有87條林道,總長度1691公里,早年作為運輸木材之用,自1970年代國內開始有攀登「臺灣百岳」的熱潮,1979-1987年間《人間雜誌》記者賴春標多次搭車通過丹大林道前往七彩湖登山步道,親眼目睹山景光禿、不見造林,多處轉租農墾戶興建休閒農場種植高冷蔬菜,山林盜墾濫伐十分嚴重。

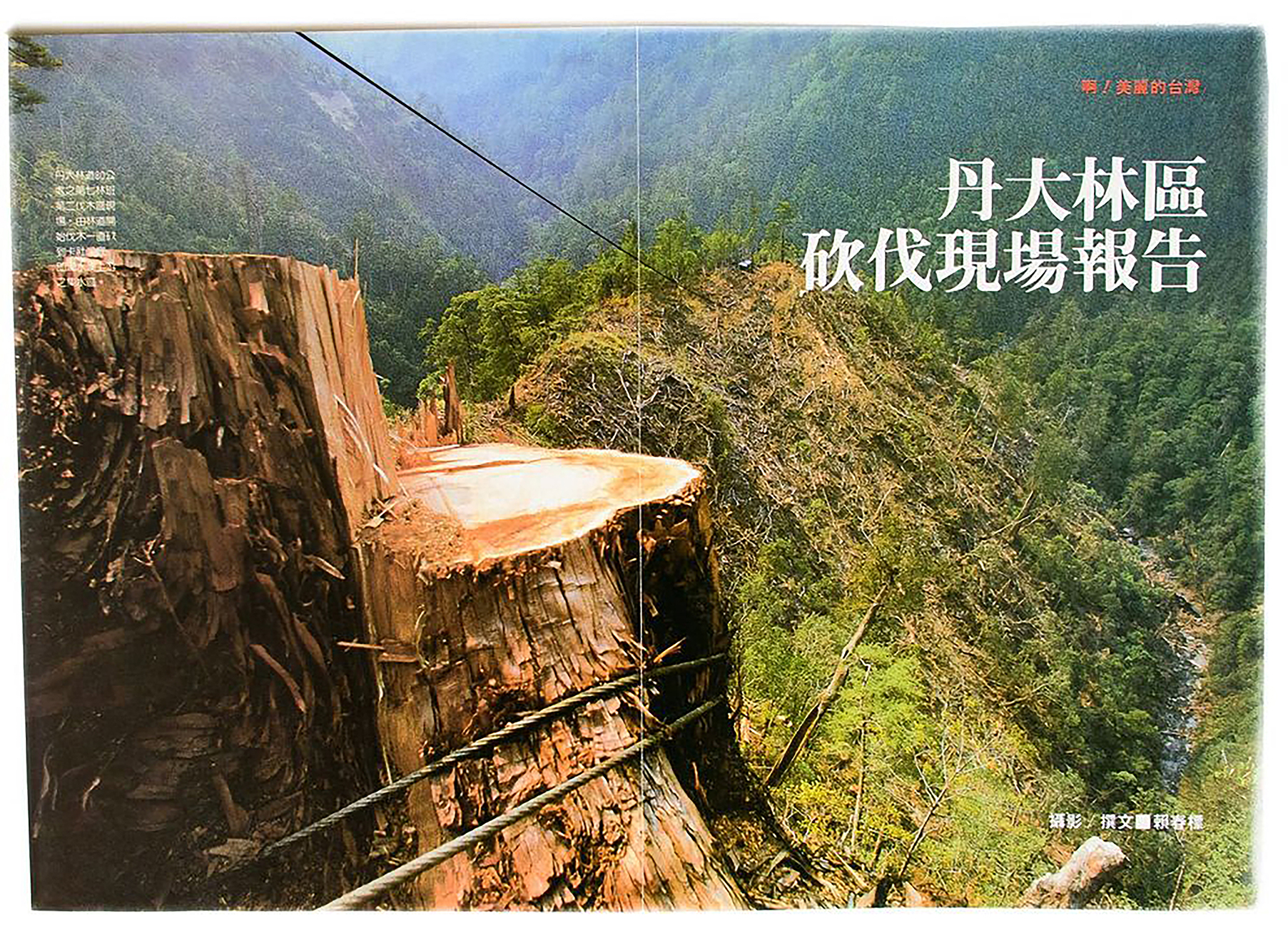

《人間雜誌》為挽救臺灣的檜木林,於1987年連續3期刊登專文,分別為:〈紅檜族群的輓歌─西林林道記事〉、〈保衛臺灣最後的原始森林〉、〈丹大林區砍伐現場報告〉,引起社會震驚與高度關注。1988年3月12日植樹節當天,由東海大學林俊義等百位大專院校教授聯署,在《自立早報》刊登全版「搶救臺灣森林聯合宣言」的保林運動大串聯。

1989年由民間人士組成「搶救森林行動委員會」,並舉辦「為林務單位換血」聽證會,有600多位人士走上街頭,後來在1989年7月林務局才由事業機構改制為公務單位,結束伐木養人並宣布全國禁伐一級針葉林政策。3年後又由農委會開「全國森林會議」,決定禁伐天然林,每年伐採量限制在20萬立方米,據統計到2012年伐木量已降低到4萬6千立方米。