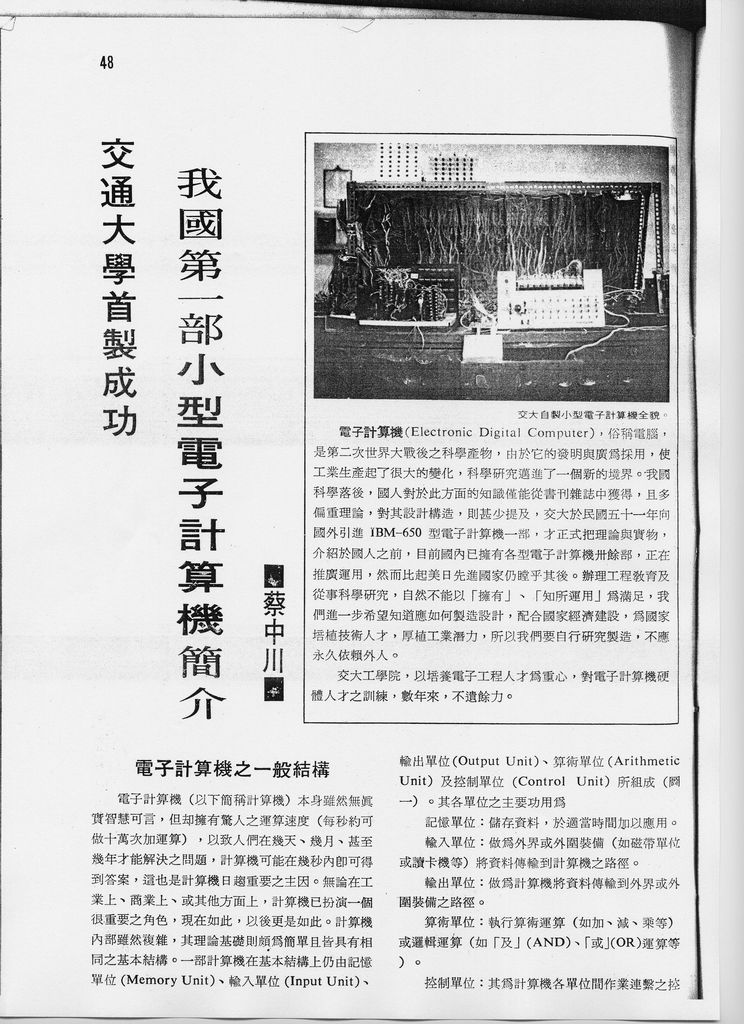

交大於1971年研製成功國內第一部小型電子計算機。主計算機含有五個主要單位:時訊產生器、記憶單位、控制單位、輸出入單位、及算術單位,可說是麻雀雖小,五臟俱全 。一開始由楊超植、謝清俊、蔡中川教授及數位研究生一起研究其設計工作,但進行了一年,咸認問題繁多、成功無望,便只剩下蔡中川教授孤軍奮鬥。重新研製改裝整部計算機,將線路整理且修正錯誤的區塊後,經過了一年的鍥而不捨後,成功研製國內第一部小型電子計算機。

1941年夏天誕生的阿塔納索夫-貝瑞電腦是世界上第一部電腦,它使用了真空管計算機。在1950年代,真空管電腦居於統治地位,被稱為第一代計算機。在1959到1964年間設計的電腦被稱為第二代計算機,大量使用電晶體。到了1960年代,積體電路電腦將電晶體取而代之,1964年到1972年的計算機一般被稱為第三代計算機。1972年以後的計算機習慣上被稱為第四代計算機,基於大規模積體電路,及後來的超大規模積體電路。

根據蔡中川教授的回憶,當時最困難的地方便是線與線之間的干擾,這些干擾會互相改變電位,導致結果的錯誤和除錯的困難。這台國內第一部小型電子計算機,不只可以計算簡單的數學運算,也可以計算較難的函數,像是平方根、斐波那契數列和貝索函數,可謂是相當強大。蔡中川教授也因此成就於1972年獲頒優秀青年獎章。