臺灣風箏技藝起源於中國,中國最早出現風箏的記載為西元前四世紀,「墨子,魯問篇」中「公輸子削竹木以為鵲,成而飛子,三日不下」,公輸子即為土木工醬的祖師爺魯班,第一只風箏便是以竹木為結構材料、繪以鵲鳥為翼面外型,到宋朝仍有以風箏作為軍事偵察功能的紀錄。直至西元784年盛唐時期,社會豐饒安定,風箏開始結合慶典成為民間娛樂的一環。

風箏四藝按步驟分為「紮、糊、繪、放」,在製作之前必須先選擇材料,可分為結構材料、翼面材料與紮線材料,結構材料如韌性強的竹筋、質地輕韌的飛機木或玻璃纖維棒,翼面材料眾多,包括棉紙、宣紙、絹、薄絲綢、布、化學纖維等,紮線材料則有紙繩、棉線、麻繩、尼龍線等。以竹製紙風箏為例:

第一步驟「紮」,為紮製骨架,按正確比例削好竹條,並加熱烤製成所需形狀,再用繩線將竹條連接處紮緊。

第二步驟「糊」,依據骨架形狀,剪出形狀大小相似的紙張,用乳膠將紙糊在骨架上。

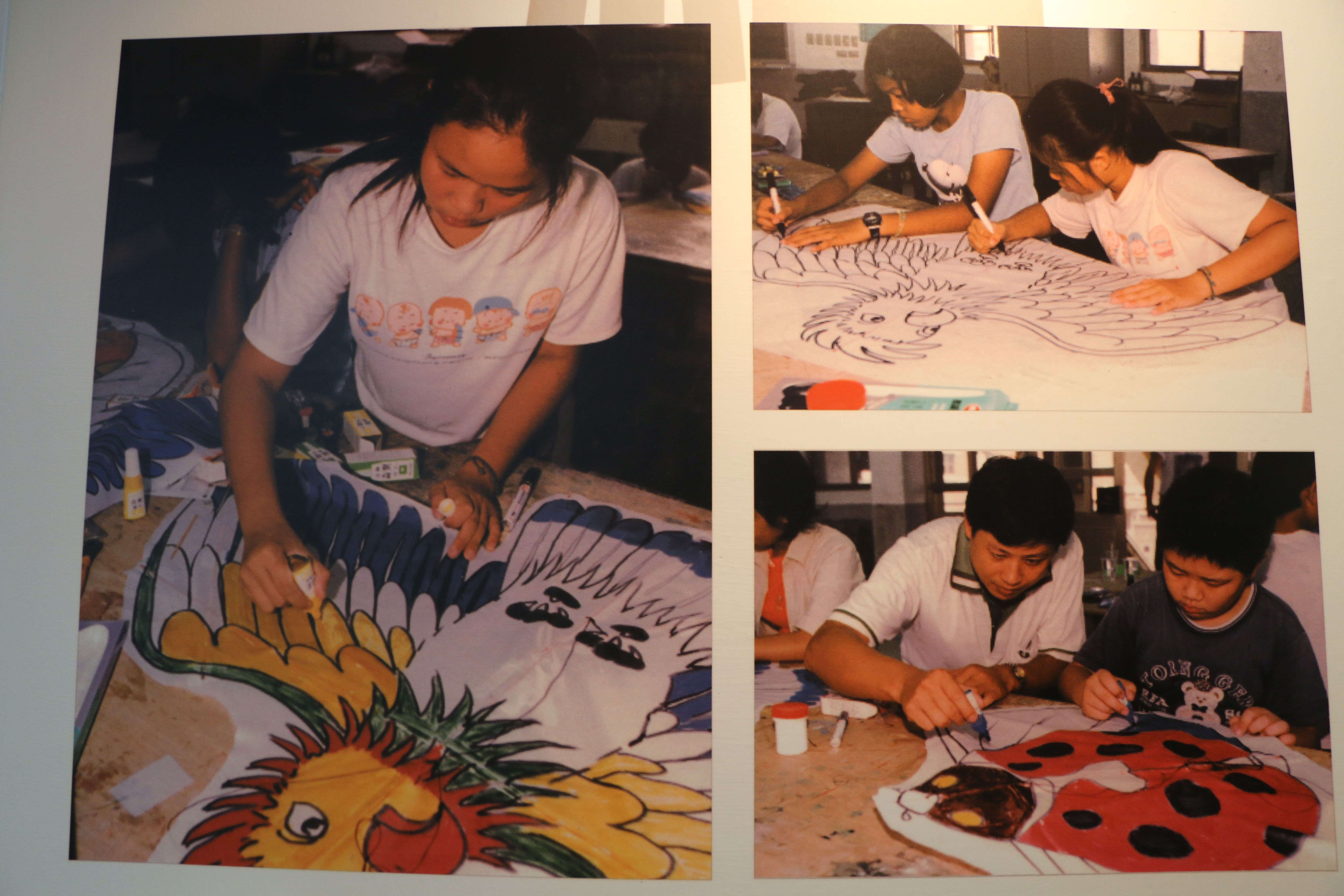

第三步驟「繪」,繪製風箏的方法可分四種,第一種可先在紙上畫好圖案,再黏在骨架上;第二種是在紙上畫好線稿後先黏於架上再上色;第三種可先依據風箏骨架套好形狀、大小之後,再套畫稿;第四種直接黏好風箏後再畫上圖案。由於風箏施放高度會影響視覺效果呈現,在繪製風箏時要特別注意提高色彩對比與繪製圖形比例。

第四步驟「放」,風箏昇放與風速關係密切,一般而言2到4級風最適合昇放,搭配各種放飛技巧與收線技巧,使風箏更引人入勝。