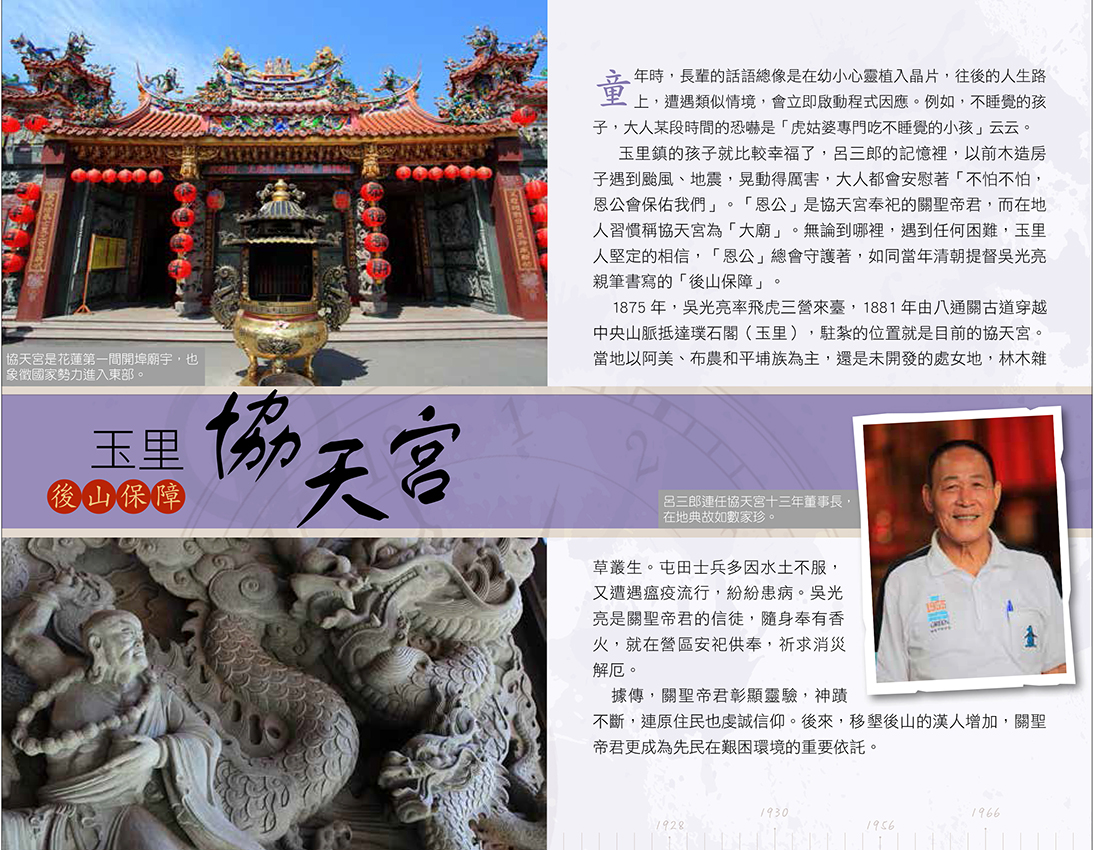

此照片中建築為玉里協天宮。清同治13年(1874)牡丹社事件發生後,清廷為了加強對東臺灣的掌控,兵分三路開山撫番,總兵吳光亮帶領左營飛虎軍走中路,以兵工方式開鑿山道,由南投竹山起,經鳳凰山、八通關、大水窟、沿拉庫音溪東下,抵達璞石閣(今玉里),此即現今所謂的清朝八通關古道。清光緒元年(1875)吳光亮帶領營兵到達玉里後,駐紮在現今的協天宮所在地,當時居住在此地的多以阿美、布農、平埔族為主,是一片未開發之地。屯墾的士兵因水土不服,且爆發後山大疫而紛紛生病。光緒7年(1881)身為關聖帝君信徒的吳光亮,在營地建一草廟,設立塑像供奉,吳光亮的弟弟吳光忠也在廟中題上「後山保障」四字匾額。協天宮可說是玉里地區,僅存最早的漢人廟宇,是玉里地區信眾最多的廟宇,為當地信仰中心,同時也見證了漢人開發玉里地區的發展,陪伴玉里居民度過艱辛的歲月。

本網站使用Cookies收集資料用於量化統計與分析,以進行服務品質之改善。請點選"接受",若未做任何選擇,或將本視窗關閉,本站預設選擇拒絕。進一步Cookies資料之處理,請參閱本站之隱私權宣告。