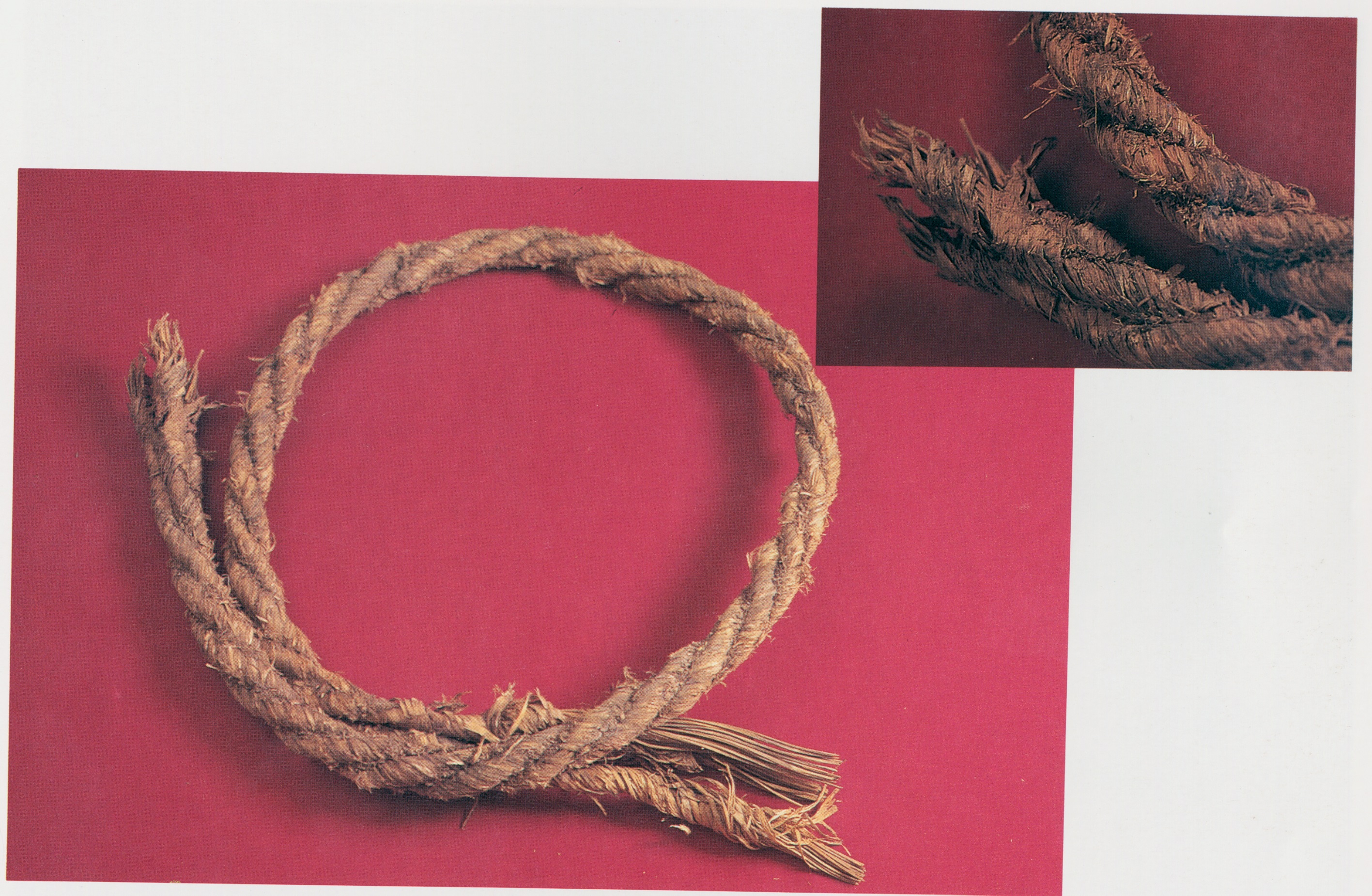

草繩,主要由稻草、竹皮等植物纖維製作。在馬祖早期漁業社會中,主要用於打樁漁具等相關製作。

在戰地政務時期,草繩的製作材料主要由地方漁會委託地方漁民擔任「漁會代表」協助採購,每年漁民會先將自身所需數量向漁會登記,漁會委任漁會代表前往臺灣本島進行採購,當時採購品除了稻草與竹皮外,還有大竹、長尾中竹、中竹、小竹、桂竹與硬木等。採購回來,漁民會在「辦季頭」時,將竹皮剖成數條小竹條,結合稻草,搓成一股小草繩後,再將三條小草繩透過製繩工具(車只、楊桃等)結成一股緊實草繩。其長度可達數十公尺,絞捆時不斷銜接細狀竹皮,外包乾稻草,需製作較粗的大繩時,製作者會將三股草繩透過製繩工具再絞成較粗的草繩。隨著科技、材料演變,如今已被尼龍繩取代。

現階段尚未尋得草繩,故圖片取自《連江縣傳統漁具文物圖鑑》,頁29。