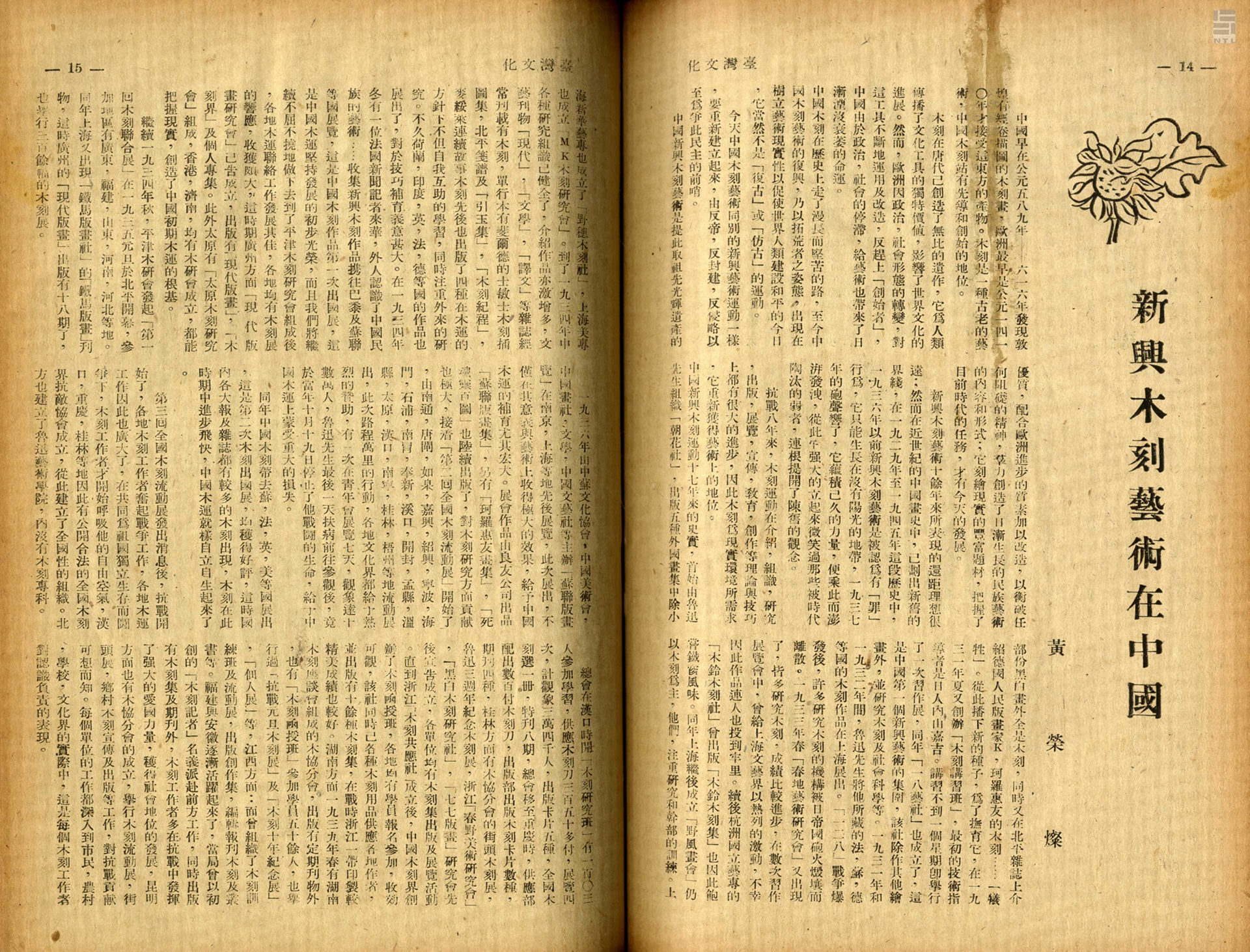

〈新興木刻藝術在中國〉為1946年黃榮燦在《台灣文化》所發表的文章,其中寫道:「今後尤其在日統治五十年後的臺灣藝術重建事業下,我們熱望著本省藝術者合作,互相研究這民族藝術發展的必要,我們在此握手,交換經驗,促使臺灣與內地聯接起來,向著新的路程大步直進,這是我木刻界所樂意的事。」依此以臺灣山川的自然景色和人民的生活情景為題材進行木刻版畫的創作,特別是具有人道主義情懷和抗議精神的作品。 依循著黃榮燦受魯迅提倡的新興木刻版畫的影響,至抗日戰爭興起,版畫藝術工作者以刻刀與木版代替槍桿參與抗戰行列,由於印刷製版的困難許多報紙所使用的圖片,採用木刻代替,因此木刻也就深入民間,成為表現質樸與人道精神的一種媒介。

「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」展覽概念源自2015年的紀錄電影《日曜日式散步者》,其展覽主題除了關注在1930年代風車詩社的文學,亦延伸探索同時代與風車詩社相關脈絡之日本及西方的前衛文藝景況,藉此重省台灣在二十世紀初期乃至二戰結束初期所面臨的文藝現代性、殖民性、轉型正義等多重問題。台灣藝術家黃榮燦所發表的文章〈新興木刻藝術在中國〉 為「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」特展中所展示的展品。