崔承喜多次於《臺灣文藝》發表文章,如:〈關於我的舞蹈:廣播放送原稿〉、〈尊し母の涙〉(母親崇高的眼淚)等,介紹她學舞的過程,同時也藉由書寫來呼應《台灣文藝》對台籍舞蹈藝術人才養成的寄望。1930 年代台灣藝術界借崔承喜來台之際,對台人進行舞蹈藝術教育,並以此機會作為舞蹈藝術人才培育的施力點。《臺灣文藝》為當時全島性組織台灣文藝聯盟(簡稱「文聯」)所發行的期刊,發起者張深切提及文聯是在政治活動受挫後,藉由藝文團體延續抵抗殖民的文化行動,因此是帶有強烈政治性質的藝文團體。文聯以發行機關誌為主要活動,另外還包括設置文學獎、提倡演劇等多樣性的藝文活動。由於受時局影響,寫作內容以呼應國策為主,創作受到拘束,也同時可見這些日文、跨語言作家們在面對時代變動之時,如何思索文學表現與自我表達的極限。《臺灣文藝》幾乎網羅了當時台灣的日語作家,激發了許多台、日作家的對話。

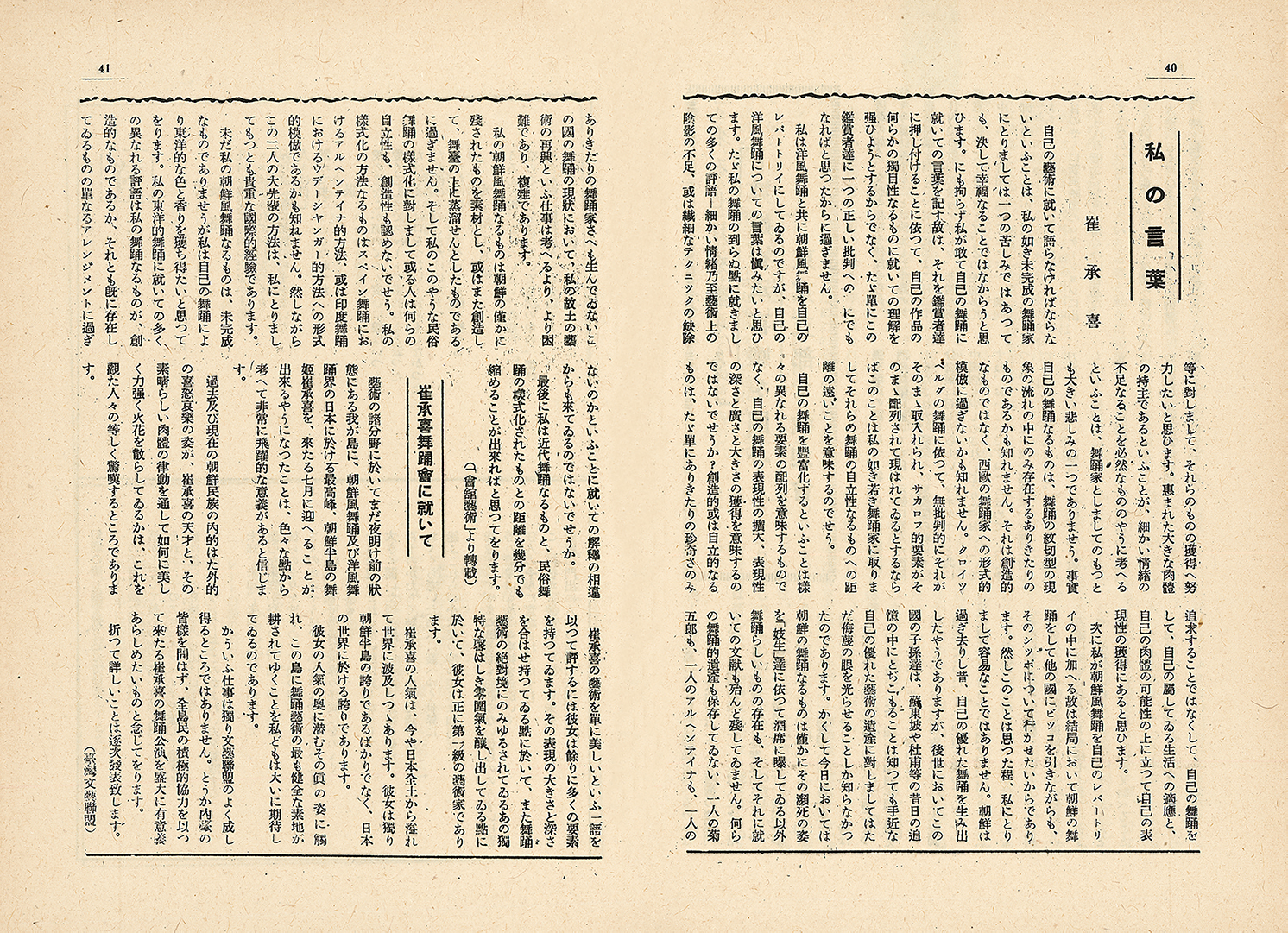

「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」展覽概念源自2015年的紀錄電影《日曜日式散步者》,其展覽主題除了關注在1930年代風車詩社的文學,亦延伸探索同時代與風車詩社相關脈絡之日本及西方的前衛文藝景況,藉此重省台灣在二十世紀初期乃至二戰結束初期所面臨的文藝現代性、殖民性、轉型正義等多重問題。其中朝鮮舞蹈家崔承喜於1936年刊登於《台灣文藝》的〈我的話語〉文章為「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」特展中所展示的展品。