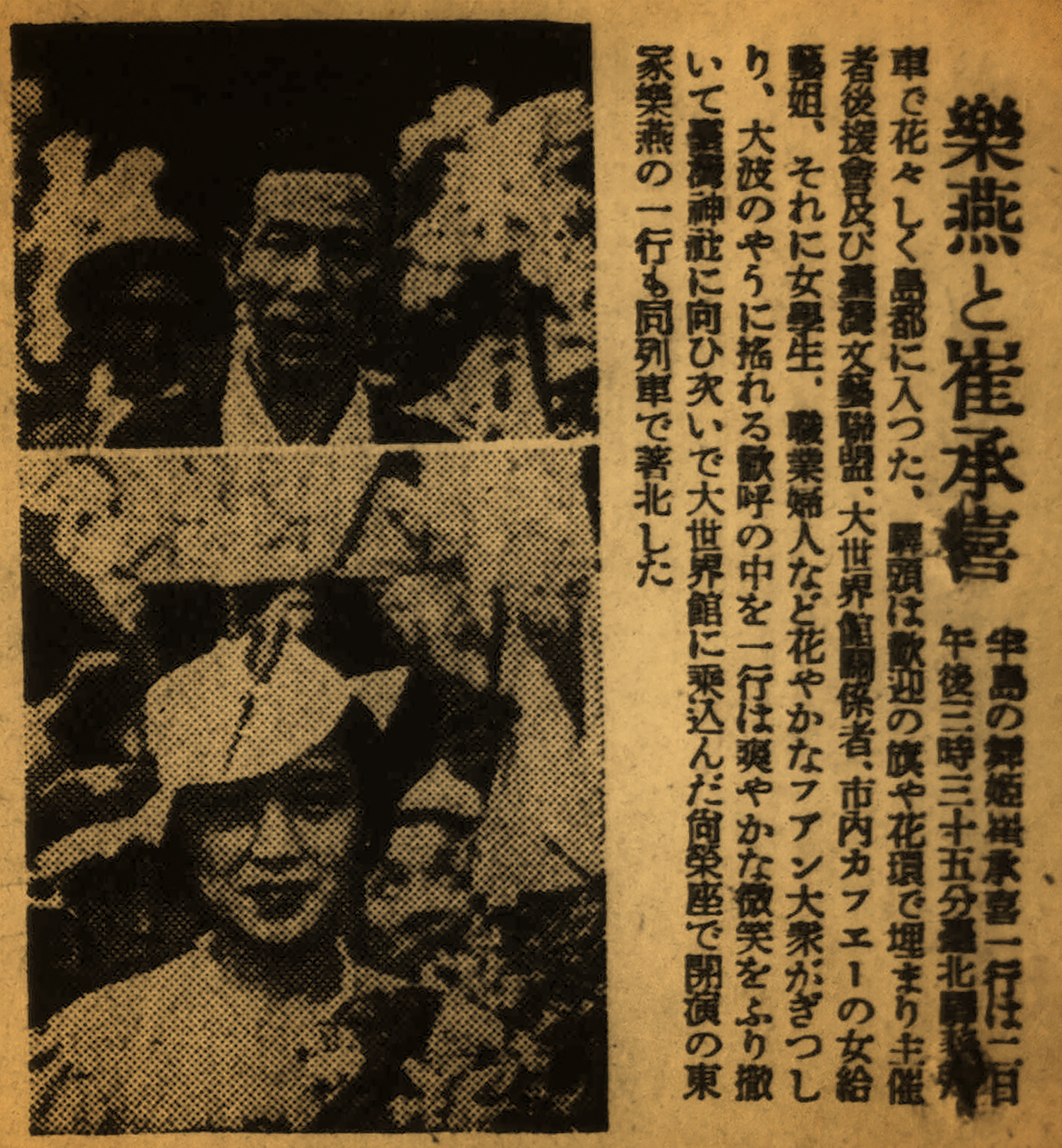

1936年由台灣文藝聯盟東京支部長吳坤煌等人為中心,為提振多角經營及跨國進步團體提攜,策畫了朝鮮舞蹈家崔承喜於台北大世界劇院(今西門町臺北大世界館)的演出,後來又到台中戲院公演。散場後接受張深切的專訪,曾言:「我們殖民地的人民為適應被支配的生活,不得不把固有的性格也改變了。」此陳述表達了殖民地人民的悲哀。台灣的舞蹈前輩如林明德、蔡瑞月、李彩娥等人,都曾赴日本學習舞蹈,師承崔承喜。台灣首位舞蹈家林明德便是看了崔承喜的演出後,於1936年赴日本學習舞蹈。崔承喜與蔡瑞月同為日本舞蹈家石井漠的學生,1929年崔承喜回到朝鮮開了舞踊研究所,18歲就成為朝鮮第一位現代舞蹈家。崔承喜以日本與世界為舞台,接連推出現代舞史上的名作《石窟庵的菩薩》、《劍之舞》等,並且巡迴歐洲、美國、中南美等地演出。

「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」展覽概念源自2015年的紀錄電影《日曜日式散步者》,其展覽主題除了關注在1930年代風車詩社的文學,亦延伸探索同時代與風車詩社相關脈絡之日本及西方的前衛文藝景況,藉此重省台灣在二十世紀初期乃至二戰結束初期所面臨的文藝現代性、殖民性、轉型正義等多重問題。其中於1936年朝鮮舞蹈家崔承喜訪台的報導檔案為「共時的星叢:『風車詩社』與跨界域藝術時代」特展中所展示的展品。