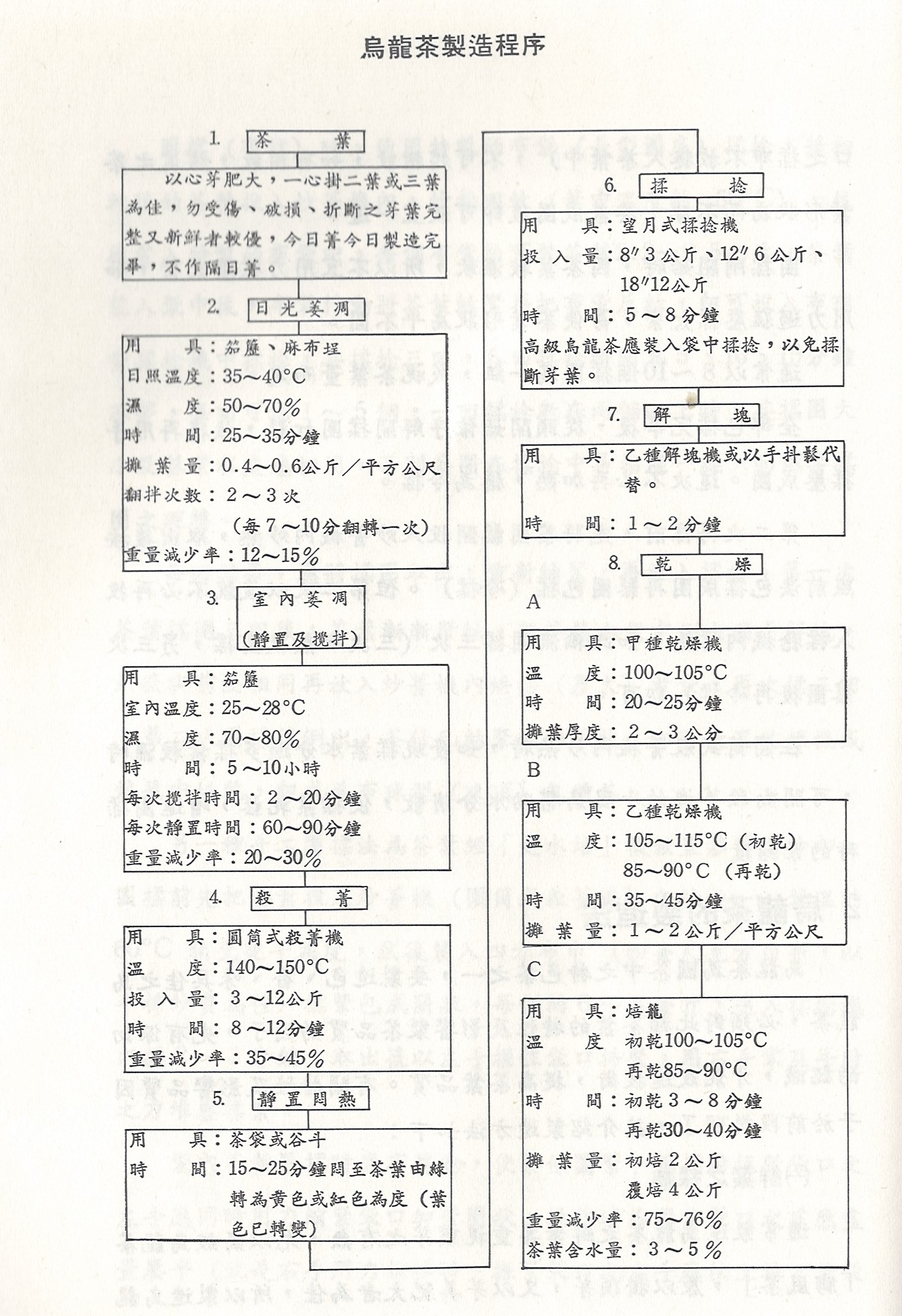

「包種、烏龍、鐵觀音製造和品評」一書是由行政院農業委員會茶業改良場文山分場林義恆先生著作,由豐年社編輯,並由行政院青年輔導委員會印行。發行日期為1986年(民國75年)11月,全書共有80頁。在「包種、烏龍、鐵觀音製造和品評」一書的第二章節為「包種茶與烏龍茶的起源與發展」。圖示說明,作者依據製造過程分別敘述數點,包括鮮葉採摘;鮮葉採後處理;日光萎凋;室內萎凋;炒菁;悶熱靜置;揉捻;解塊;乾燥等。

文中敘述包種茶的歷史很短,由福建泉州府安溪縣人王義程氏首創,仿武夷岩茶製造安溪茶,製造完成後,用方形福建毛邊紙二章內外相襯,放入茶葉四兩包成長方形之四方包,包外蓋上茶名及行號印章,稱之為包種茶,然後運往福州加香花出售,或經廈門直接運銷至南洋。台灣在清同治12年(1873年),臺灣烏龍茶受到不景氣影響,茶商將臺灣烏龍茶裝運福州,改製包種茶,當時在福州通稱為「花香茶」,是烏龍茶改製包種茶的由來,也是臺灣從事包種茶的前身。「包種、烏龍、鐵觀音製造和品評」一書提及之烏龍茶製造法, 如圖示說明,作者依據製造過程分別敘述數點,包括鮮葉採摘;鮮葉採後處理;日光萎凋;室內萎凋;炒菁;悶熱靜置;揉捻;解塊;乾燥等。在鮮葉採摘及採後處理特別注重心芽肥大,一心二葉及一心三葉為佳,並避免採後茶菁受傷情形,避免發生死菜。在日光萎凋的溫度較包種茶略高,室內萎凋需注意包水或消水狀態。殺菁階段,若製造白毫多的高級烏龍茶,需高溫殺菁,否則心芽色澤不佳。