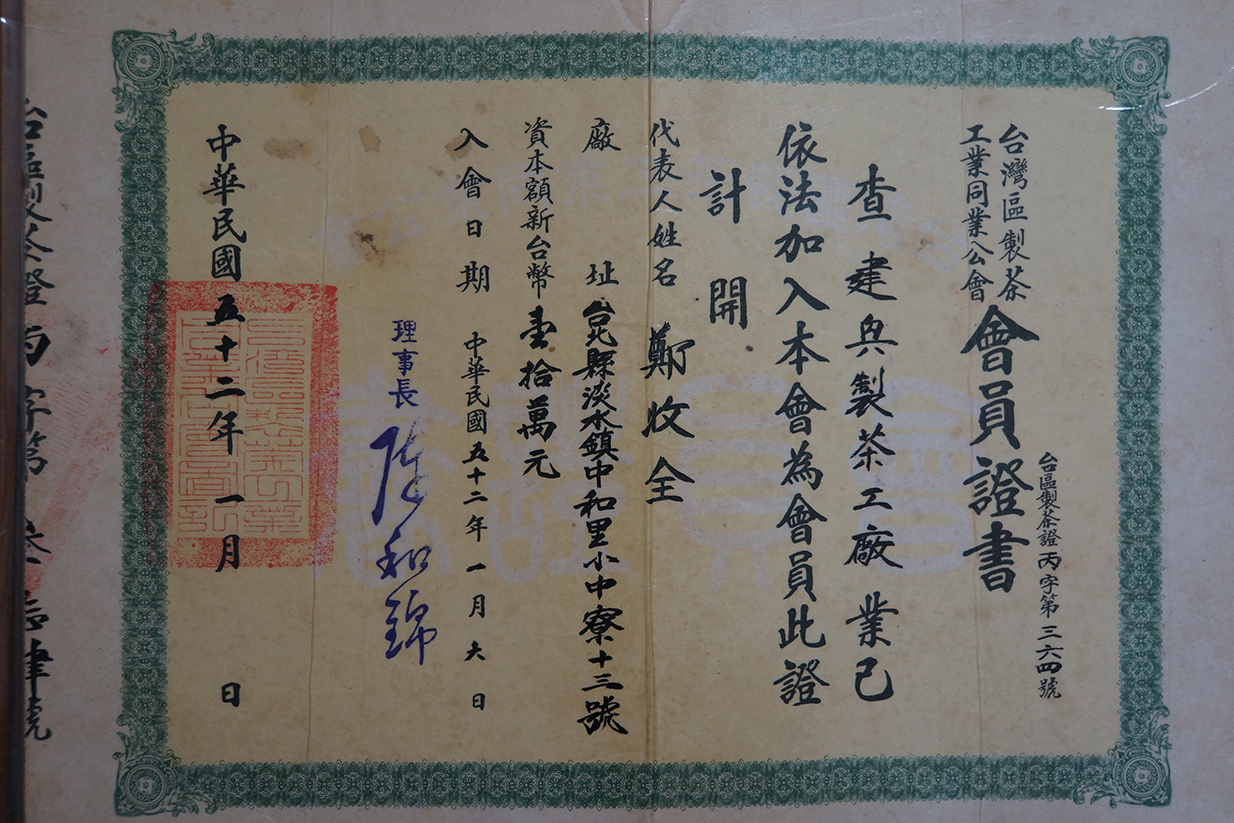

淡水建興製茶工廠於民國52年(1963)加入臺灣區製茶工業同業公會的會員證書,茶廠登記在番子崙下側的小中寮(今淡水「中和里」公車站牌附近),鄭姓家族聚居於祖厝旁,數代經營的製茶工廠在民國70年代(1980年代)整建為鋼筋混凝土建構的廠房,茶工廠停業後而閒置。

小中寮鄭姓家族在19世紀後期,移墾到番子崙下大屯溪畔,擁有不少的田產、茶園,陸續經營碾米、採茶的生計。大正10年代(1920年代),隨著臺灣總督府殖產局的獎勵、指導,鄭家開始瞭解茶樹栽種、茶葉製造的竅訣,全家開始致力於製茶的事業。大正11年(1922)鄭文明、鄭運秩以所在地區開設小中寮茶業公司,分營第一工廠與第二工廠。昭和7年(1932)小中茶葉公司第一工廠改由鄭運木經營。隨後幾年,小中寮茶葉公司改由大屯的陳家以小中寮茶葉公司第二工廠名義經營。

昭和12年(1937)鄭家的鄭運木改以合興茶葉公司第三工廠的名義申請登記,隨後負責人再改為鄭火旺。而昭和13年(1938)則有鄭運通以合興茶葉公司第二工廠名義登記。而隨著第二次世界大戰的影響,合興製茶公司被整併到小中寮茶葉公司,淡水茶葉株式會社。

民國34年(1945)以後,鄭家續有二房的子弟經營茶工廠,一家名為合興製茶工廠,資本額8,000元,以製作紅茶為主,每月可生產3萬斤;另一家為合興茶工廠,資本額5,000元,以製作包種茶為主。

第三代鄭收全因父親急病過世,以20歲左右的年紀便親自經營製茶工廠,茶工廠也更名為建興製茶工廠,資本額為10萬元,聘用10~29位員工,每年營業額為500~1000萬元,高居淡水製茶工廠首位。

建興製茶工廠能順應臺灣茶業外銷市場的變化,從烏龍茶、包種茶到紅茶、綠茶、日式煎茶都能依照廠商的需求,迅速調整工序,提供茶葉板樣,爭取到訂單。可惜因國際局勢的變化,幾筆外銷貨品因外交中斷被迫取消而承受極大財務損失,為了清償債務只得中斷外銷,繼續經營只能賺取微利的製茶。

鄭收全雖然清償了所有債務,但是建興製茶工廠也一去不回,只留下工廠的鋼筋混凝土外殼,和幾張老照片來紀念那一段茶廠職人的年代。