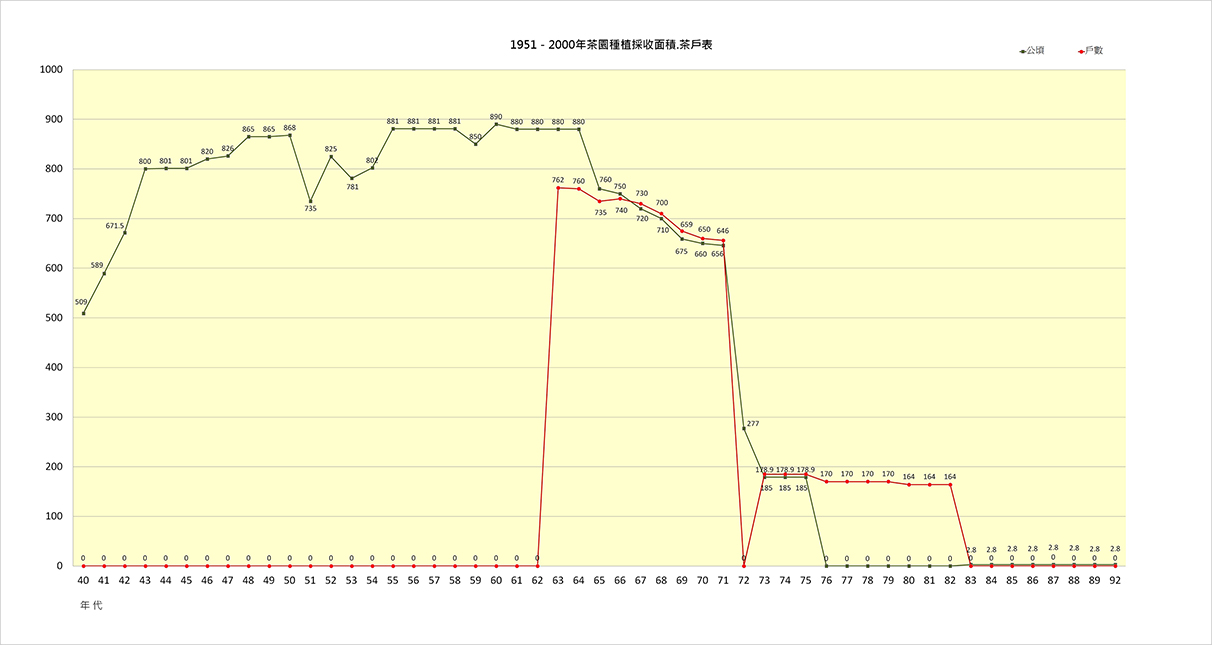

這是民國40至89年間(1951至2000),臺北縣(新北市)統計年報與統計要覽所登載,茶園面積與茶農統計資料繪製的圖表,顯示50年間淡水茶業的發展,從一條大折線爬到高峰後,急遽下跌,顯示百年的茶業迅速瓦解為沒落的產業。

淡水茶園、茶業工廠因位處於郊區,並未在二次大戰空襲轟炸裡遭到重大波及,而在日本戰敗後,紛紛由強迫結成的淡水茶業株式會社自行獨立營運。

淡水茶農在政府鼓勵生產下,積極引進各種新式農耕機器、製茶設備,茶園種植面積逐年遞增,在民國60年(1971)達到最高點,面積達到890公頃。維持在800公頃以上的時間長達20年之久,列為茶農的人數,在民國63年(1974),茶園耕作面積880公頃時有762戶,茶園面積與茶農人數均為每戶1.1公頃。

臺北縣統計資料分為二部份;民國40至47年(1951至1958)為臺北縣統計年報;民國48至89年(1959至2000)稱為臺北縣統計要覽。民國40至47年(1951至1958)統計年報僅有茶園種植面積;臺北縣統計要覽的資料則分為幾個部份;民國48至62年(1959至1973)與統計年報,只統計耕作面積;民國63至75年(1974至1986)特別製作茶業專欄,將耕作面積,耕作戶數,採收面積都做列表欄位;民國76至82年(1987至1993)雖有耕作面積,耕作戶數,採收面積則呈現與耕作面積不成比例的下滑。民國83至89年(1994至2000)茶業專欄取消,僅列有每年採收面積,資料顯示民國75年(1986)以前的資料,顯示耕作面積與採收面積的數字為相同,而為統一圖表;只將以採收面積做為製表資料與茶農戶數做為坐標軸向。

淡水茶業在農產品、農產加工品做為經貿主力的民國40至60年代(1950至1970年代),以近8百戶農家,耕作800~900公頃的茶園,達到產業經濟的高潮,但在石油危機、退出聯合國的政治經濟衝擊下,臺灣傳統產業外銷市場逐年萎縮,茶葉外銷遞減,經濟收益大量減少下,茶農離農,茶園大幅廢耕、休耕,導致最後整個淡水茶業消逝於歷史舞台。