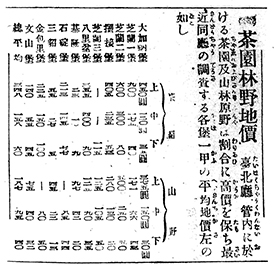

明治43年(1910)9月2日《臺灣日日新報》這則茶園林野地價新聞,揭示當時臺北廳下等茶園、雜林地的平均交易價格,淡水茶園在下等茶園的成交價格最高。

日本統治臺灣的前期,臺灣屬於農業發展的階段,對殖民產業的拓展極為注意茶、樟腦、糖、米的各種改良。在茶產業上,對茶種的培育選種、茶樹的施肥與修整、製茶的技術、設備等,都投下不少人力、物力,讓抽取的各項茶稅、輸出盈餘來支應總督府各種行政支出。

明治43年(1910)的臺北廳管轄今日的臺北市、新北市、基隆市等地區,三市下面則仍是以清代末期所實施的堡、街、庄行政單位,若以殖產局對茶園的調查,南山茶的範圍為大加蚋堡、擺接堡、石碇堡、三貂堡、文山堡;北山茶為八里坌堡;大屯山系為芝蘭一堡、芝蘭二堡、芝蘭三堡、基隆堡、金包里堡。

《臺灣日日新報》的茶園一甲的買賣價格,在各地都呈現不同的落差,大加蚋堡、芝蘭一堡、芝蘭三堡、擺接堡上等茶園達400日圓以上,下等茶園都約僅為上等茶園的十分之一的價格,明確的落差顯示上等茶園都是鄰近陸路、水路交通便利的地區,低價的茶園都是在該區土地貧瘠、交通不便的偏遠地帶。

芝蘭三堡轄管今日淡水、三芝、石門三區的茶園買賣價格中,在下等茶園交易價格中高居所有地區的第一位;但是在上等與中等茶園竟然是缺漏沒有登載,無疑顯示淡水一帶茶園屬大屯山南坡,每年有5至6個月的時間深受東北季風影響,與東北坡的芝蘭二堡(今北投區)、芝蘭一堡(士林區)高價的上等、中等茶園居多,一山而二價,可見茶園地價在氣候、雨量、土地座向,都是極大影響的因素。每一座茶園的價格雖因地區、產業氣候、產量、品質差異而有高低,但對懷抱永續經營理念的茶農而言,每一座茶園都有無物可比擬的價值。