高雄港因二戰末期遭盟軍轟炸,故戰後以來當務之急,首為恢復航運。先從清港、濬港著手,當時物資條件甚為匱乏,截至1948年(民國37年)底,航道深度已濬達至低水位下9公尺,萬噸級船隻已可出入,港灣其他設備的復舊工程,亦相輔進行。

交通部鑒於高雄港地位重要,遂指定高雄港為國際貿易港。而港灣具備之主要條件,為航道深度,故濬港工程直接關係港灣興廢,因此濬港工程為港灣之主要中心工作,即使港灣建設完成,航道仍需經常疏濬,以保有或加深航道的深度。

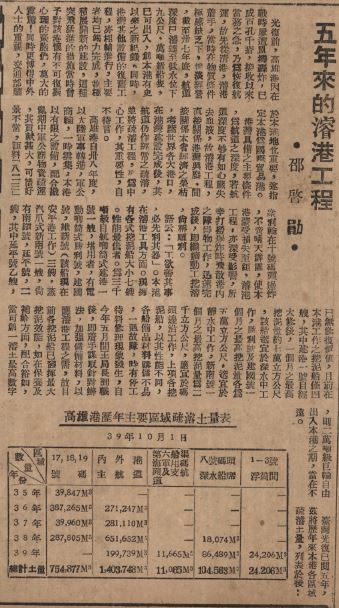

高雄港有挖泥船7艘,但在高雄港實際工作的挖泥船僅4艘:建港一號、勝利號、建國號、新南號(另外還有維新號、南鎮號、延平號)。就一個月最高挖泥量而言,建港一號為7萬立方公尺,適於深水中工作;勝利號及建國號為5萬立方公尺,適於靜水中工作;新南號為2千立方公尺,適於碼頭邊沿工作。自1945年(民國34年)9月以來,截至1950年(民國39年)10月1日為止,高雄港總計疏濬的區域及土量為:17、18、19號碼頭,75萬4千877立方公尺;內外港主航道,140萬3千748立方公尺;第六船渠海軍用碼頭及支航道,1萬1千65立方公尺;八號碼頭深水船席,10萬4千563立方公尺;1至3號浮筒間,2萬4千206立方公尺,總計土量為229萬9千59立方公尺。