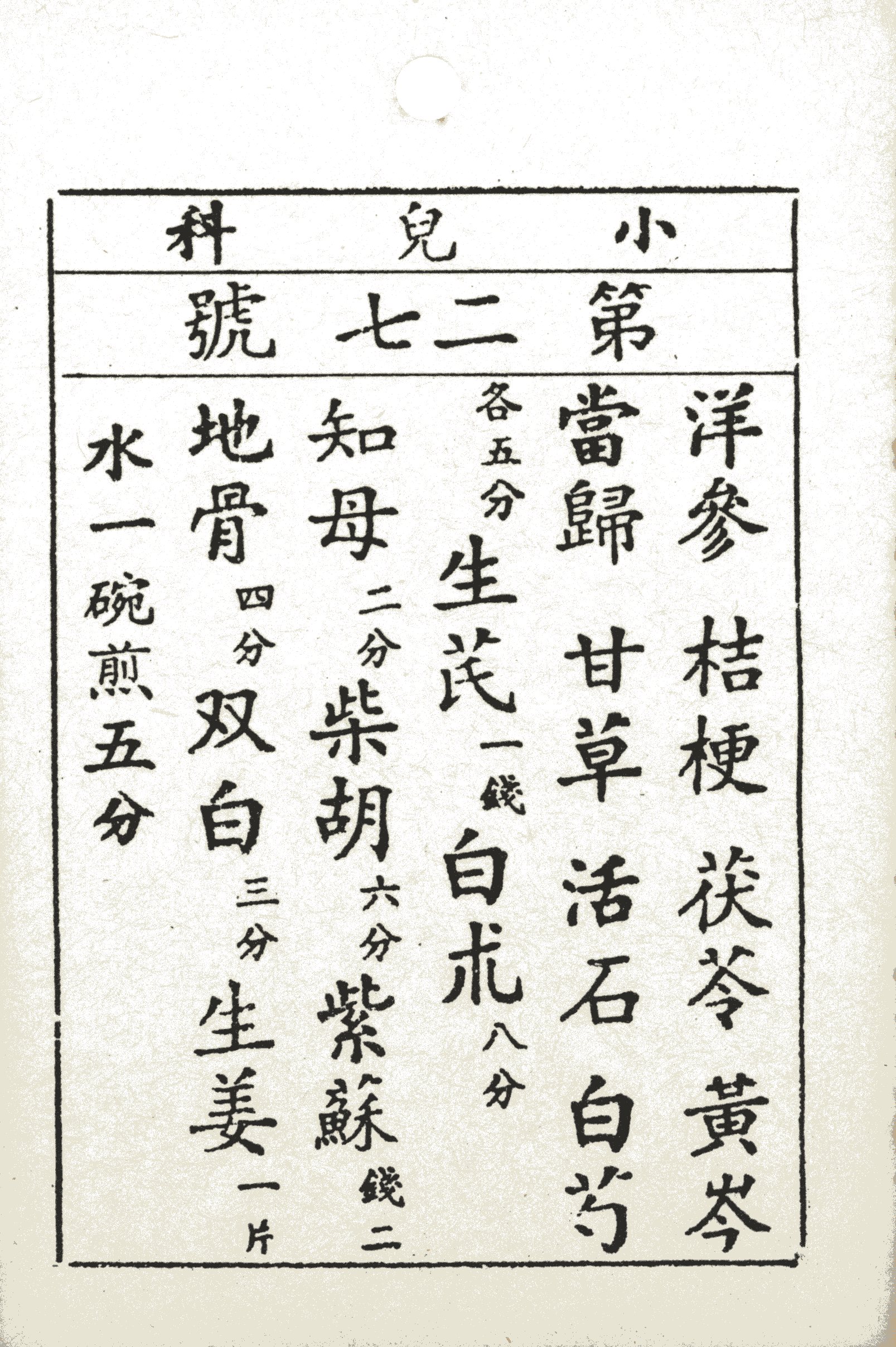

洋參、桔梗、茯苓、黃芩、當歸、甘草、活石、白芍各五分、生芪一錢、白朮八分、知母二分、柴胡六分、紫蘇錢二、地骨四分、双白三分、生姜一片。水一碗煎五分。

(西)洋參,氣陰雙補的藥物。桔梗,可以袪痰止咳。茯苓,利尿藥物。黃芩,清熱燥濕藥物,擅長清除身體上部濕熱。當歸,補血藥物。甘草,常用的調和諸藥藥物。活石(滑石),清熱利濕藥物。白芍,養血斂陰藥物,可以防止陰液耗散,除此之外還可以止痛。生芪(生黃耆),補氣藥物。白朮,補氣藥物,另外可以增強脾胃功能。知母,清熱藥物,還可以處理腎陰不足導致的虛火上炎(常見手足心熱,舌頭紅)。柴胡,適合一般感冒有發燒時使用。紫蘇,一般感冒常用藥物,可以紓解胸悶或腹脹等症狀。地骨(地骨皮),可以清虛熱。双白(桑白皮),可以瀉肺部的熱邪,還能利尿來消除水腫。生姜,可以溫暖脾胃,也有止嘔的功效。此藥籤推測可能用於小兒泌尿系統感染症狀,尿道炎膀胱炎等。

本首藥籤出自「北港朝天宮」。北港朝天宮是在西元1694年(清康熙33年)由佛教臨濟宗的樹璧禪師,從湄洲祖廟奉請天上聖母(媽祖)神像來到臺灣,輾轉落腳於北港,逐漸發展到今日聞名全臺的盛況。在農業時期的北港,媽祖的藥籤在當地扮演了醫療守護神的角色,目前宮廟內仍保存有大人科、小兒科與眼科共264首藥籤供民眾求取。