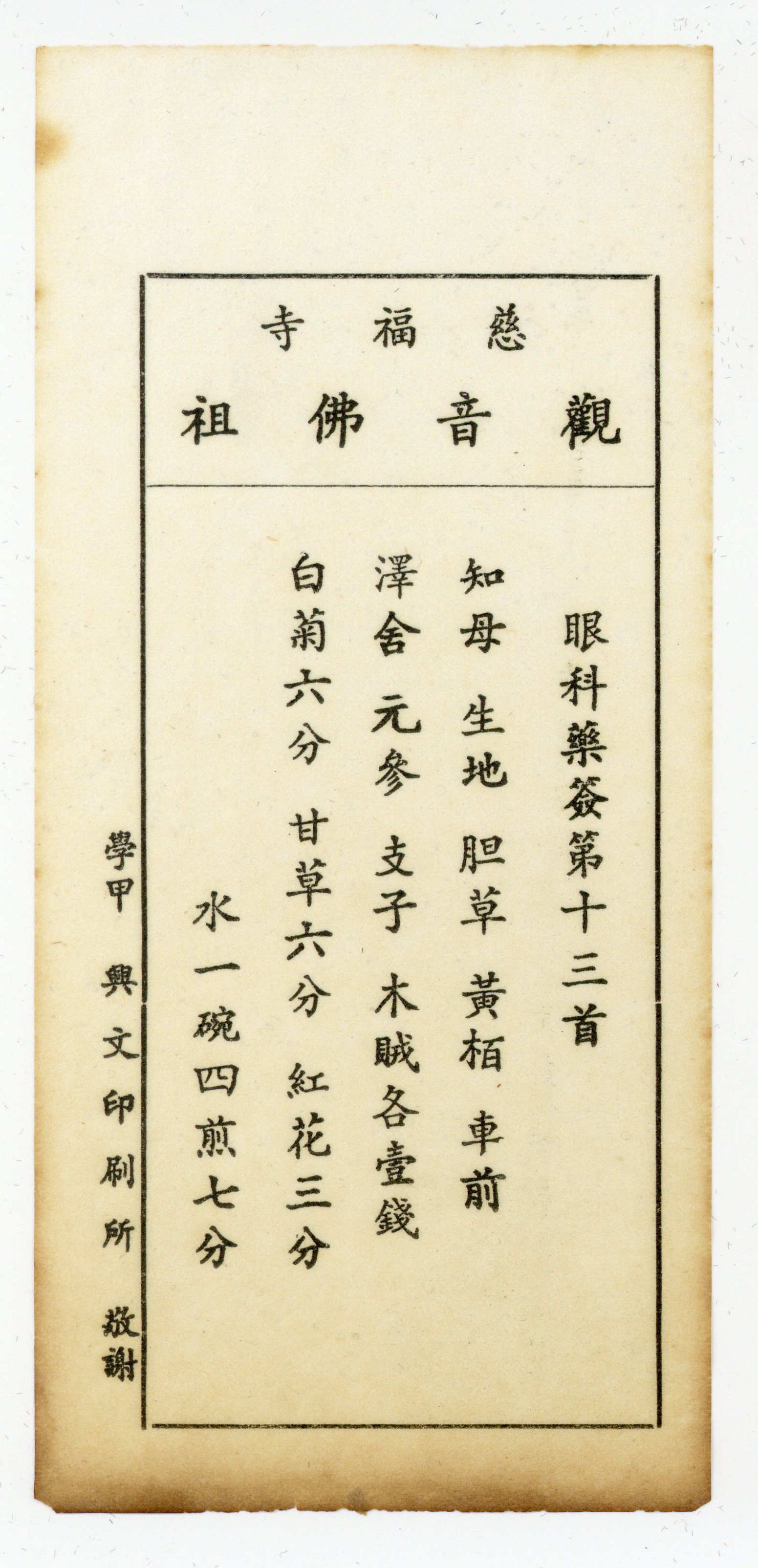

知母、生地、胆草、黃栢、車前、澤舍、元參、支子、木賊各壹錢、白菊六分、甘草六分、紅花三分。水一碗四煎七分。

知母、黃栢(黃柏)、胆草(膽草)、支子(梔子)能清肝腎臟腑經絡的火熱之氣,生地、元參(玄參)還兼有滋養陰質的效果,車前、澤舍(澤瀉)能利尿使熱從小便排出,木賊、白菊能發散肝經風熱,屬眼科常用中藥,紅花能活血散瘀,甘草調和諸藥。整個方可以治療中醫所謂肝經風熱的證型,以及相關的眩暈、目赤疼痛等症狀。

本首藥籤出自臺南學甲「慈濟宮」。慈濟宮供奉的主神,是在臺灣民間廣受崇祀的醫藥神「保生大帝」。「慈福寺」則為慈濟宮的後殿,供奉「觀音佛祖」。清康熙年間,一位李姓先人奉請了福建泉州「白礁慈濟宮」的保生大帝神像來到臺灣,並於學甲地區建造草庵奉祀;直到西元1701年(清康熙40年),當地正式獻地建廟。至今學甲慈濟宮和慈福寺內,仍有小兒科、未分科與眼科藥籤共270首,為民眾提供了重要的心理安全感。