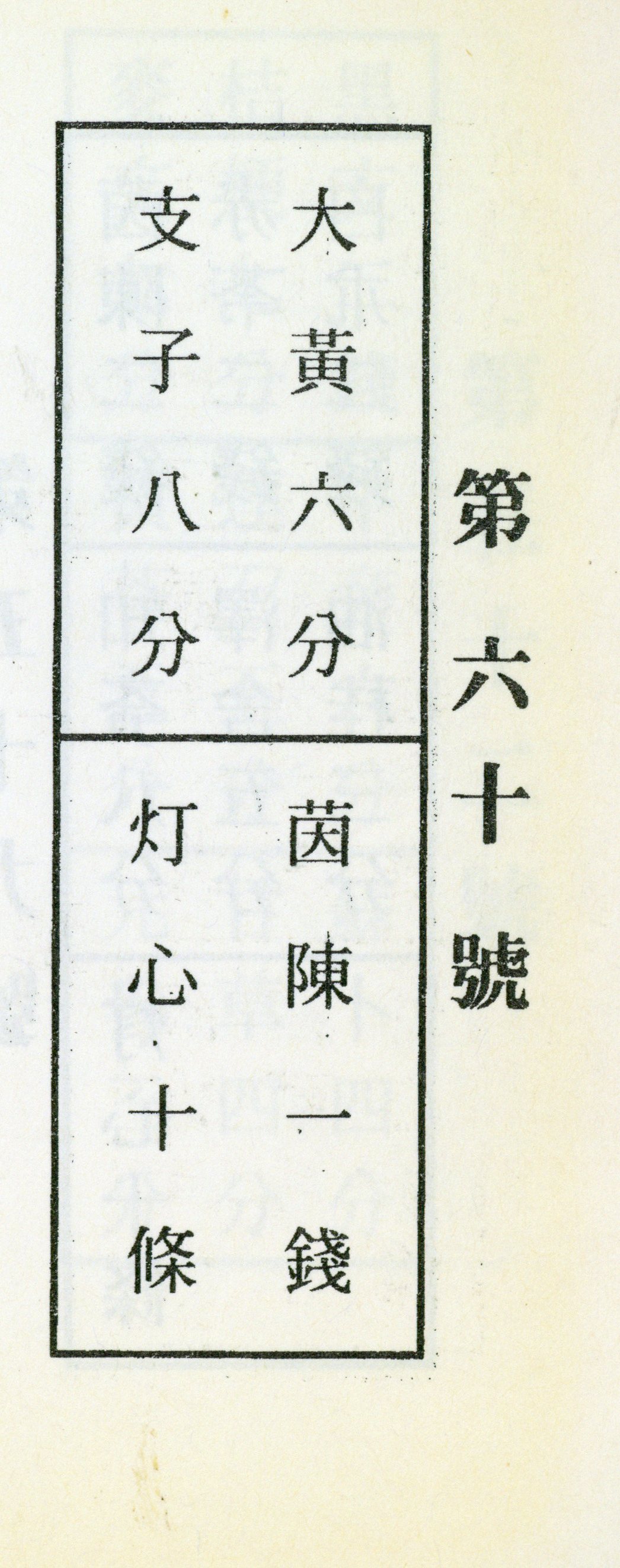

大黃六分、支子八分、茵陳一錢、灯心十條。

此方即張仲景,傷寒雜病論中,著名的茵陳蒿湯。主治就是濕熱黃疸。濕熱黃疸的症狀,全身跟眼睛都是黃色的,且顏色鮮明,加上小便量很少。用茵陳可以清利濕熱,也可以退黃,茵陳蒿對於黃膽有特別顯著的功效。支子(梔子),清熱藥物,清熱效果廣泛,此處可以通暢身體內的水濕通路,幫助茵陳蒿將全身濕熱順著這條路送到膀胱,透過尿液排除。大黃,一般作為瀉下藥物使用,此處用其瀉熱的功效,與梔子有相似的效果,可以幫助茵陳蒿將濕熱透過尿液排除。當時小兒在營養條件或衛生環境不佳的狀況下可能更容易發生黃疸,但當時缺乏醫療資源,故廟中藥籤備有這樣藥方,對於黃疸的小孩能有幫助。灯心(燈心草),清熱藥物,用於清心經熱,此處用來加強利尿的功效。

本首藥籤出自「大甲鎮瀾宮」。西元1732年(清雍正10年),大甲先民就建立了為奉祀從大陸湄洲奉請來臺的天上聖母的小廟,但一直到1787年(清乾隆52年),方志中才有明確的「大甲鎮瀾宮」宮廟記錄。現今在大甲鎮瀾宮裡求取藥籤的方式,是先上香向天上聖母稟報狀況之後,再去籤筒內索取籤號,再請示媽祖,得到三聖筊同意,就可以前往附近的中藥房,告知求得的籤號,請藥房查找早年抄錄的藥籤內容來幫忙抓藥。