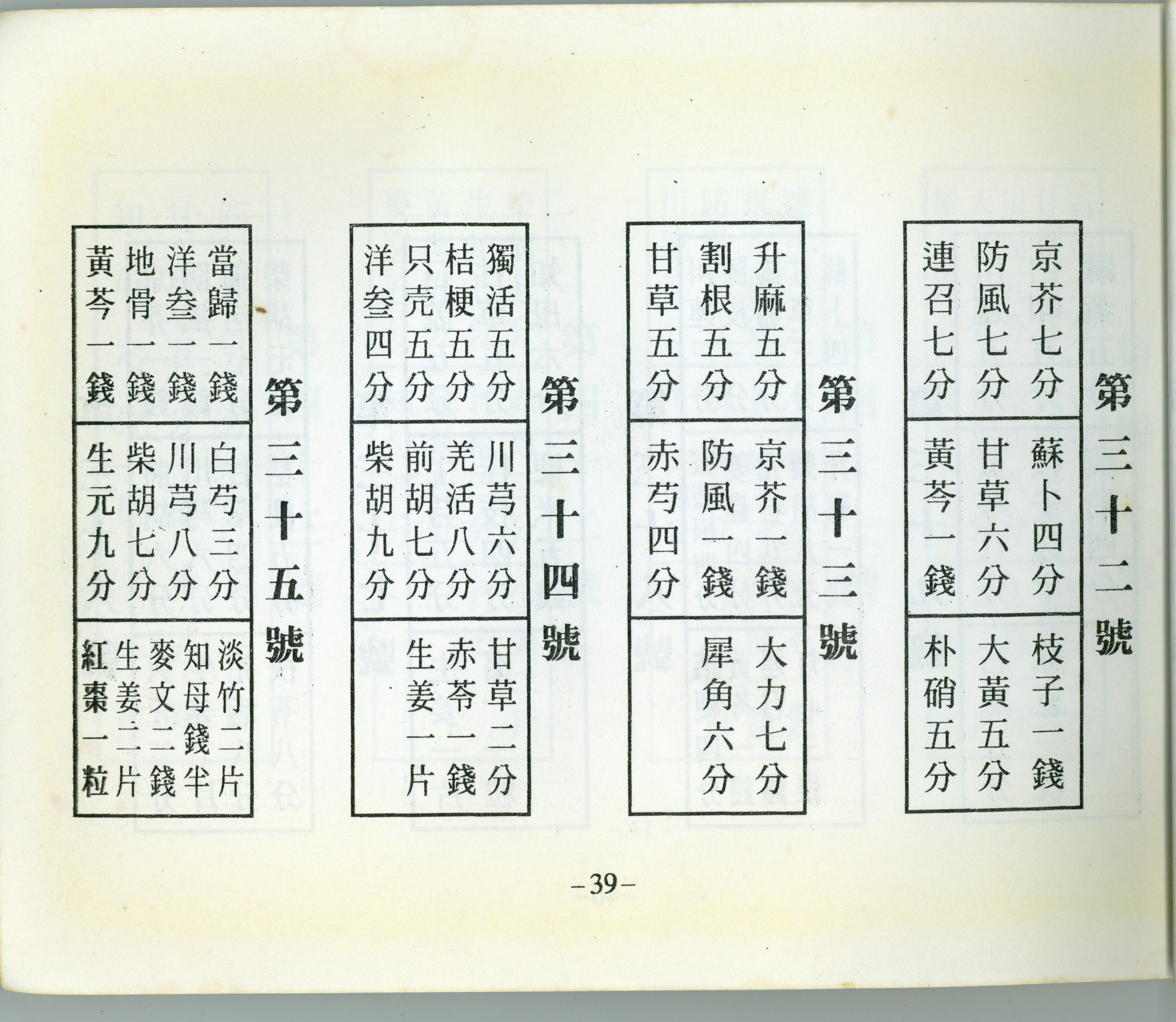

當歸一錢、洋叁一錢、地骨一錢、黃岑一錢、白芍三分、川芎八分、柴胡七分、生元九分、淡竹二片、知母錢半、麥文二錢、生姜二片、紅棗一粒。

本首內容出自於圖片中左方第一張藥籤。當歸,補血藥物。洋叁(西洋參),氣陰雙補的藥物,可以生津止渴。地骨皮,可以清虛熱。黃岑(黃芩),清熱燥濕藥物,擅長清除身體上部濕熱。白芍,養血斂陰藥物,可以防止陰液耗散。川芎,可以活血,可以行氣,可以袪風,可以止痛,為頭痛常用藥物。柴胡,尤其適合一般感冒有發燒時使用。生元(生地),常用的清熱藥物,尚可以涼血,養陰生津。淡竹葉,既可以清熱又可以利尿。知母,清熱藥物,還可以處理腎陰不足導致的虛火上炎(常見手足心熱,舌頭紅)。麥文冬,補陰藥物,可以用於肺胃陰虛的病人。生姜,紅棗,常常與甘草共同使用,用來調合整個方子。推測此藥籤是讓當時小兒在熱病或傳染病痊癒後,身體虛弱但還偶有低燒時,調理身體使用。

本首藥籤出自「大甲鎮瀾宮」。西元1732年(清雍正10年),大甲先民就建立了為奉祀從大陸湄洲奉請來臺的天上聖母的小廟,但一直到1787年(清乾隆52年),方志中才有明確的「大甲鎮瀾宮」宮廟記錄。現今在大甲鎮瀾宮裡求取藥籤的方式,是先上香向天上聖母稟報狀況之後,再去籤筒內索取籤號,再請示媽祖,得到三聖筊同意,就可以前往附近的中藥房,告知求得的籤號,請藥房查找早年抄錄的藥籤內容來幫忙抓藥。