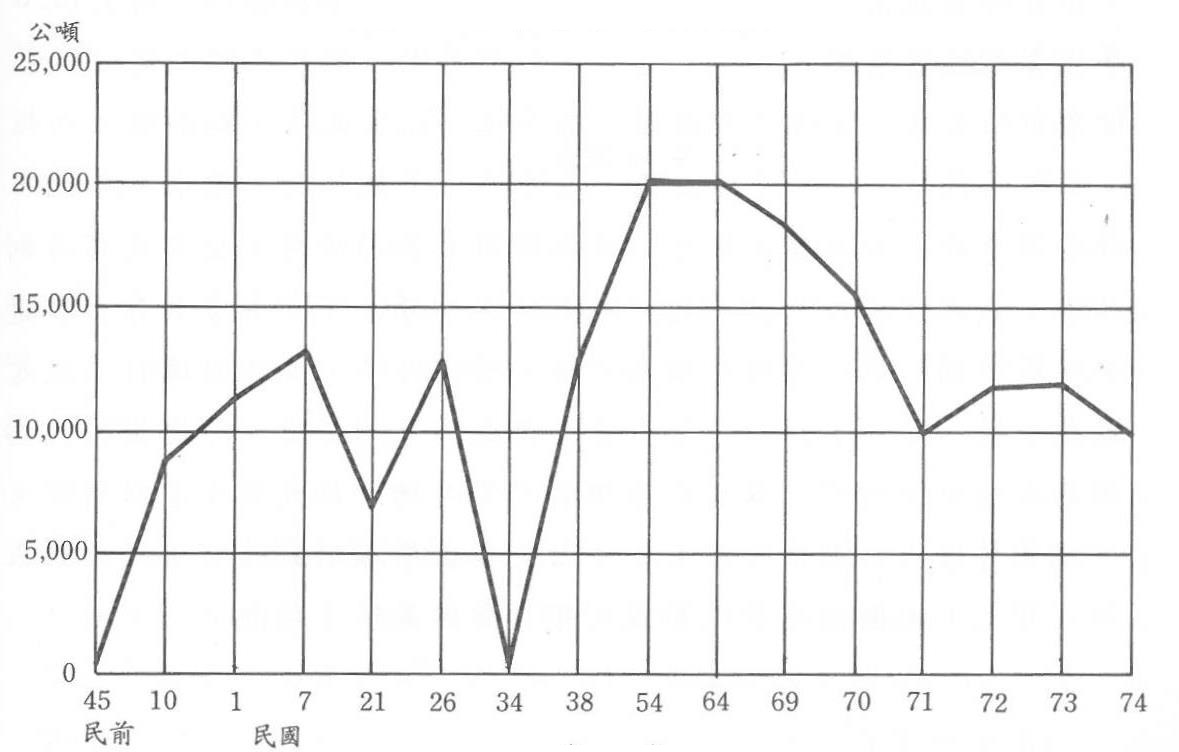

圖片出自台灣茶園調查報告中,清末以來歷年臺灣外銷情形。民國七十六年十二月。行政院農委會補助台灣省政府農林廳編印。

臺灣精緻茶葉的開端,始於19世紀中葉英商John Dodd在北臺艋舺(今萬華)設立精製茶廠,著手烏龍茶之再製。精緻茶葉幾乎皆輸往國外賺取外匯帶動產業繁榮,因此,外銷遂成為臺茶的命脈、發展的原動力。就因為如此,臺灣茶葉生產經常受到國外市場左右,製茶種類亦隨著國際需要而不斷創新,由最初精緻烏龍茶至1987年(民國76年)間,已有烏龍茶、包種茶、紅茶、綠茶等四大茶類生產。自1865年(清同治4年,民前45年)臺茶正式出口以來,初期出口量以驚人速度快速成長,1865年出口量雖只有82公噸,至1918年(民國7年)已激增為13,166公噸,足以證明早期(1918年)臺茶在國際上備受歡迎,另一方面,在國家財政來源扮演著重要角色。1945年 (民國34年)因戰火瀰漫而陷入谷底,年僅28公噸,戰後迅速恢復,並於1973年(民國62年)創外銷最高點23,561公噸,佔當年產量的82%(當年產量28,639公噸)。此後,隨市場需求及產銷方向改變,外銷對產業發產並無太大影響。