圖為台灣茶園調查報告,清末以來臺灣茶葉生產趨勢。民國七十六年十二月。行政院農委會補助台灣省政府農林廳編印。

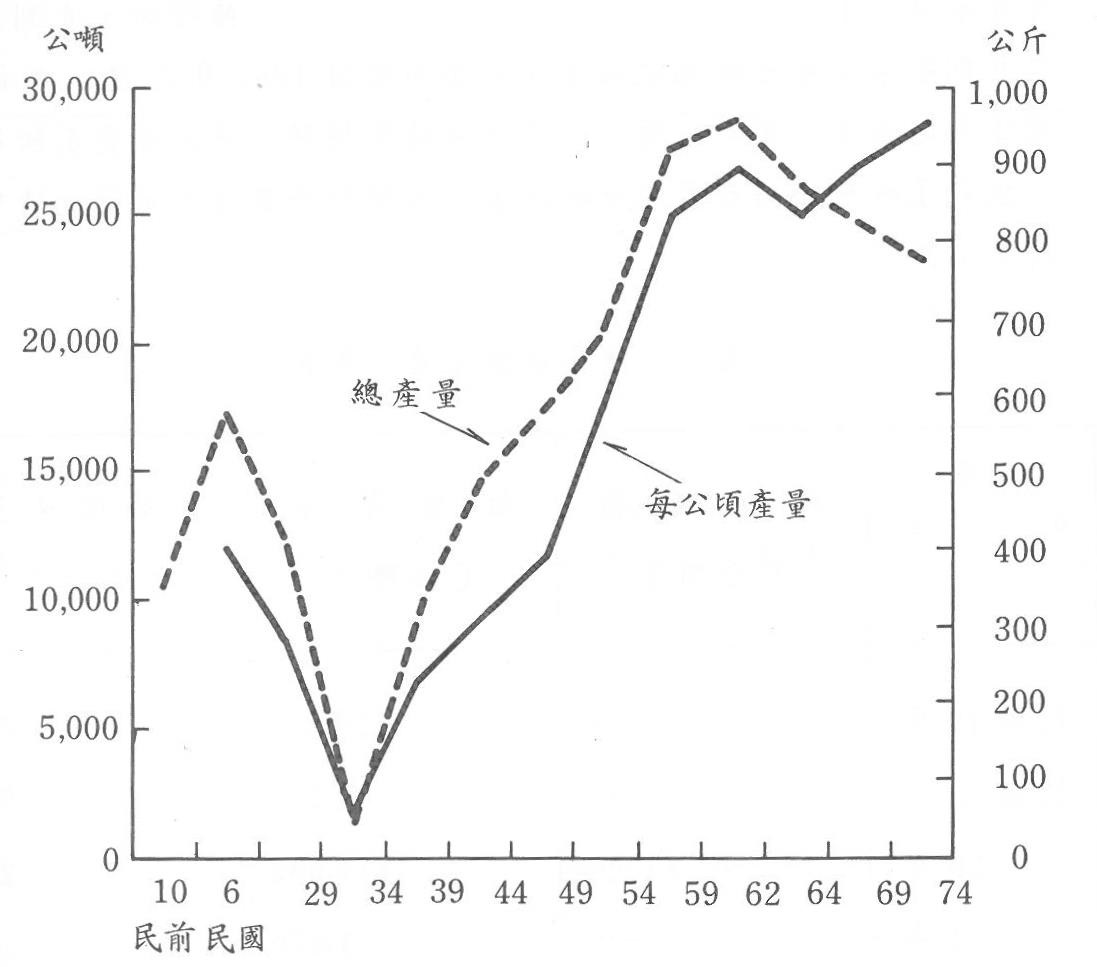

茶業是一種必須加工的農業,未有機械製茶時,茶農多將採摘鮮葉簡單加工製成粗茶後,始予出售。粗製茶生產,1902 年(民前十年)已有10,409公噸,16年後則躍增為17,165公噸,創下日據時代最高紀錄,此後略有減少,徘迴於10,000~12,000公噸左右,呈半穩定狀態。二次大戰期間,生產幾近停頓,粗茶產量急遽下降,光復當年僅有千餘公噸,是台灣茶業史上最黯淡時期。光復後,經政府不遺餘力地從事各項生產措施,才使得茶葉生產迅速恢復,並於1960年(民國49年)超越日據時代所持有的最高生產水準,達17,365公噸,爾後更持續增加,直到1973年(民國62年)創台茶生產最高紀錄,年產28,639公噸,完全不受自1960年以後(民國49年)茶園面積逐年遞減的影響,在此13年間產量穩定成長,此得歸功於產製技術的提升,使單位面積產量不斷地提高。