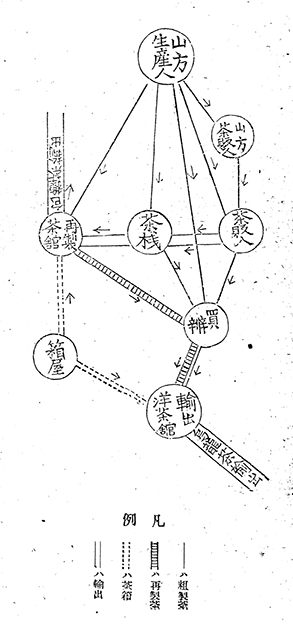

淡水茶工廠製作粗製茶的產銷方式,可從這張於明治44年(1911)印製的《臺灣茶業一斑》圖表上看到,烏龍茶、包種茶分別掌握在本地舖家茶行(再製茶館)與番莊外商洋館(輸出洋茶館)的手中。

圖表上,茶園、茶廠的生產人被稱為「山方生產人」,產品的粗製茶分別透過四個不同系統的行銷,包括:(1)藉透過「山方茶販人」(茶廠、茶園的仲介人)賣給大盤的販賣人,再賣給洋商的買辦;(2)直接賣給洋商買辦;(3)直接賣給茶棧(即舖家、茶行),茶棧多屬臺灣本地商人;(4)直接賣給再製茶館。由圖表中看到,洋商買辦掌控著主要外銷粗製茶的管道,每季購買茶葉以買方市場的高姿態,盡量壓低茶廠的報價,再以高價提供本地茶棧(鋪家、茶行),洋館做為再製茶館的原料,以烏龍茶製作為主。而本地的茶棧(鋪家、茶行)只能以較高的競爭價格和買辦爭奪茶廠的粗製茶,再交由本地茶行經營的再製茶館製作為包種茶。

番莊外商的再製茶館以烏龍茶產製為主,外銷市場為美國與歐洲各國;本地舖家(茶行)、本地再製茶館先以烏龍茶製作方法製作後,再加上秀英、茉莉、樹蘭、黃枝等四種香花薰焙,成為帶花香的包種茶,外銷市場為臺商自身開拓的東南亞市場。

每年,茶工廠與茶販、買辦、茶棧對粗製茶的價格,經常處於緊張關係。收成好的年份,製茶量增大時要避免殺價;收成壞的年份,製茶量大減,要避免已訂期約的差價損失。可見,淡水茶工廠的的收益並不穩定,茶價並未能帶來合理的利潤與收益。